スポーツのケガ③バレーボールで着地が両膝の痛いケースは動作分析で解決

「両膝が痛くて治らないから診て欲しい」

以前同じ症状で来てくれた学生が再度来院、試合も近いとの事で治療開始する。

患者様

・10代男性 (学生)

症状

・バレーボールのプレー中、ジャンプの着地で両膝の痛み

治療期間

・9月14日〜

治療回数

・2回(9月18日現在)

本人の主訴は「ジャンプの着地に痛くなる」。

成長期のジャンプの際に膝が痛い=ジャンパー膝?を疑いがちだけど、普通に屈伸運動は可能。

膝の以外の問題、他の可能性もある為、ジャンプをした際の着地動作を確認。

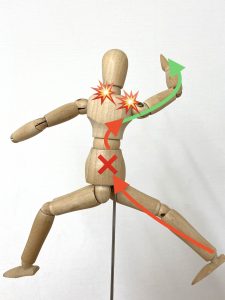

着地の際、幾つか使い方が悪い動作を発見。

①背骨が丸くなり骨盤の後傾が見られる

→背中が丸くなることで、骨盤は後傾位になる。骨盤の後傾は別名「腰が引ける」体位、重心が後方になる。

重心が後方になる事で脚の前方にある筋肉が張ってしまい、膝の前方に負担が掛かるようになる。

結果的に膝周囲痛に繋がってしまう。

②踵が浮く為、足をついた際に不安定な状態となる

→着地の際にかかとが浮いてしまう事は、ふくらはぎに衝撃が集中してしまう。

ふくらはぎと膝の前の大腿四頭筋は協力筋として作用は働く為、この動作も膝前方に負荷がかかってしまう。

③つま先と膝の距離が離れる為、膝に負担が掛かる

→膝とつま先の距離が離れることで、重心の関係が関わります。

重心(体幹もしくは中心、この場合はつま先)から距離が離れる程負荷が増える結果、膝に負担が掛かります。

ジャンプからの着地動作で様々な負担の要素が判明、①~③を改善しないと膝の痛みは変わりません。

以上の動作を改善する為に大切なポイントは「腰を落とす=骨盤の前傾ポジション」。

着地の際に腰を落とすイメージをすると自然と骨盤は前傾ポジションになります。

この前傾ポジションの1番メリットは力が出やすくなる事。

着地の様な衝撃に対して対抗します。

ちなみに、このポジション11番分かりやすいのは相撲。

力を出す為=衝撃に対抗するには、いかにして良い姿勢を作るのかが非常に大切なコツ。

アドバイスをしてからの着地はこちら

①背骨の丸みを作らない様、骨盤を前傾にする

②踵を浮かさない事が着地時の安定感となる

③つま先と膝の距離が近づく為、膝の負担が減る。

この着地法に変更→着地時の痛みはほとんど気にならないとの事。

二回目の来院の際は「バレーボール中の痛みが減った。」とコメント。?

つまり両膝の痛みは「膝自体の症状」でなく、使い方を直せば痛みが出にくい事が分かった症状。

膝の痛みが出てしばらくしてから来院した為、膝の周囲はばだ完全に回復は出来ていないが改善傾向が見られました。

身体の使い方は、訓練すれば難しくはないです。

トレーニング、スポーツ、仕事、作業など身体を動かす際に必要な「動作」。

もっと色々シェア出来る様にしますね?♂️

スポーツのケガ②首と背骨が痛いピッチャーは骨盤の可動性もチェックする。

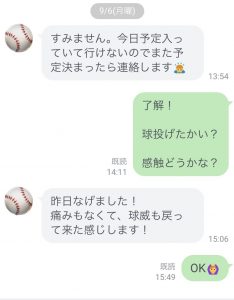

久々に野球部の学生からメールが届く。

スポーツする学生は時間がない為、翌日に来てもらいすぐに治療開始。

患者様 10代男性

症状

・ボール投げた時に違和感を感じる

・首や背骨が痛い

治療期間

・1週間

治療回数

・2回

野球をやる=ボールを投げる際に必要なポイントは「下半身」と「上半身」が上手く連動して機能している事。

下半身と上半身の力の伝達を果たす箇所は骨盤を含めた背骨になります。

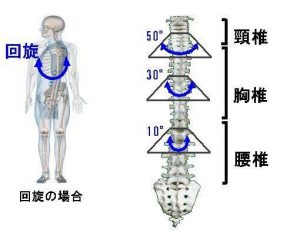

◆投球時の体重移動と背骨の動き

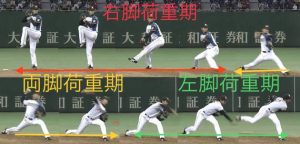

・ボールを投げる際、右脚→両脚→左脚の順に体重が乗る為の動きとなります

・骨盤と背骨は右投げの場合、左回旋の動きとなります。

①左の寛骨は後方に倒れて踏ん張る役割

②右の寛骨は前方に倒れて力を出す役割

③中央の仙骨は左回旋して背骨の回旋を促す役割

④背骨は各箇所により回旋角度は変わるが下から(腰椎→胸椎→頚椎)順に回旋する

①〜④までの関節の動きが正常に働く事で、余分に力を掛けずに投げる動作が可能となります。

◆下半身と上半身の動き方

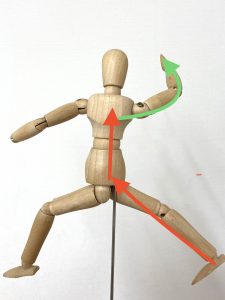

・下半身の骨盤の動き方

例えば脚を上げる動きの時は骨盤は後傾

脚を後ろに出す時には骨盤は前傾

この際に脚と骨盤が連動して左右非対称の動き方が必要です。

・上半身について

理想的な動きは、上半身は赤線の様に脚→骨盤→背骨→胸郭の順に力が伝わり、腕に繋げる形。

今回のケースの様に骨盤の動きが制限されていると、骨盤から背骨に伝わる力が分散されて上半身に無駄な力が入る為に肩や首の痛みに繋がってしまいます。

ちなみに…

意外と腰を担当する腰椎は回旋角度は少ない?

(注)背骨の回旋は場所によって角度が違う

今回の学生の症状は、骨盤の仙骨周囲の筋肉や靭帯が過度の緊張があり、骨盤の動きを制限していました。

仙骨周囲の緊張がある時には、背中や腹部周りの抜けない張りや、背骨の回旋に対して制限を掛ける状態となります。

今回のケアでは骨盤周りの靭帯に対して集中してアプローチ、結果的に2回で済みました。

ボールを投げる動作は複雑な使い方になる為、下半身が上手に使えていないと上半身に負荷が掛かり肩の痛みに繋がります。

治療後メールで以下の返答?

肩や首の訴え→下半身から診る必要もあります。

早めに治療する事がケガ予防の1番大切な事、何かあった際には直ぐに対応していきましょう?♂️

スポーツのケガ①外側の足首捻挫→エコー→徒手両方で無事回復!

今回は最近来院された患者様の症状で、当院で非常に多く対応する症例「足関節」の捻挫について報告します。

・患者様

40代女性

・症状

バトミントン最中の足首のケガ

・主訴

歩行困難 踏み込めない

・治療期間 1ヶ月半(治療中)

プレー中に足首を捻ってしまい、歩行も困難な状態で来院される。

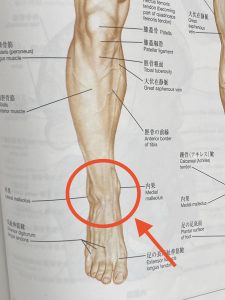

今回の痛め方は非常に多い「足首の外反捻挫」

?️は内側の骨が圧縮される

?️は外側の靭帯が伸ばされる

今回痛めた箇所

歩けないくらいのケガ(外傷)の場合、腫れや痛みが強い為判断出来ないケースが多いです。

幾つかの箇所の可能性がある為、触診+画像(エコー)にて判断します。

・今回負傷した可能性の高い箇所

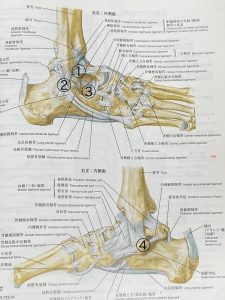

①足首で1番多い前距腓靭帯の損傷。

②腓骨と踵を結ぶ踵腓靭帯

③距骨と踵骨を結ぶ距踵靭帯

④内側の距骨を支える載距突起周囲

幾つかの箇所の可能性がある為、触診+画像(エコー)にて判断します。

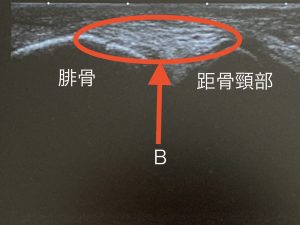

(正常な画像 Aの靭帯は問題無い状態)

(今回の画像 Bの靭帯は白く写る炎症が起きている状態)

炎症が起きている時は基本的に固定をします。しかしこの患者様は皮膚が弱く、テープ荒れが起きる可能性がある為にテーピングが出来ず、自分の持っているサポーターで固定してもらいました。

歩けないくらいの症状→靭帯がかなり傷んでいる可能性があり、更に痛みが中々減らない事が多いです。

今回は写真①の前距腓靭帯に対して、集中的にケア。

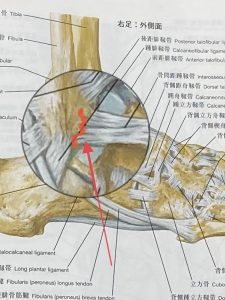

特に靭帯と骨の付着部、骨周囲には痛みの原因となる「靭帯の固着(弾力性の低下)」が残るケースあり。

今回負傷した靭帯の箇所

拡大した図 赤線のギザギザの箇所に感覚の情報を感じる組織(感覚受容器)が多量にある。

靭帯の弾力性が低下or消失する事で関節の感覚異常を引き起こします、その結果→捻挫の後遺症に繋がり痛みがずっと残るケースも多々みられます。

この箇所を治療して現在1ヶ月半近くでほぼ痛みが無い状態にまでなりました。

徐々にバトミントン?復帰してもらいます。

身体のメンテナンスについて

8月はメンテナンスについて報告しました。

身体のメンテナンスに興味がある方は、一度お問い合わせをしてみて下さい。

身体のメンテナンスとは ④自分に合ったメンテナンスを探して、受けてみよう

身体のメンテナンスで「身体の疲れを癒す」事は非常に大切です。

疲れた身体を回復するには、身体をリラックスした状態にすること。

今回はその手法を幾つか紹介します。

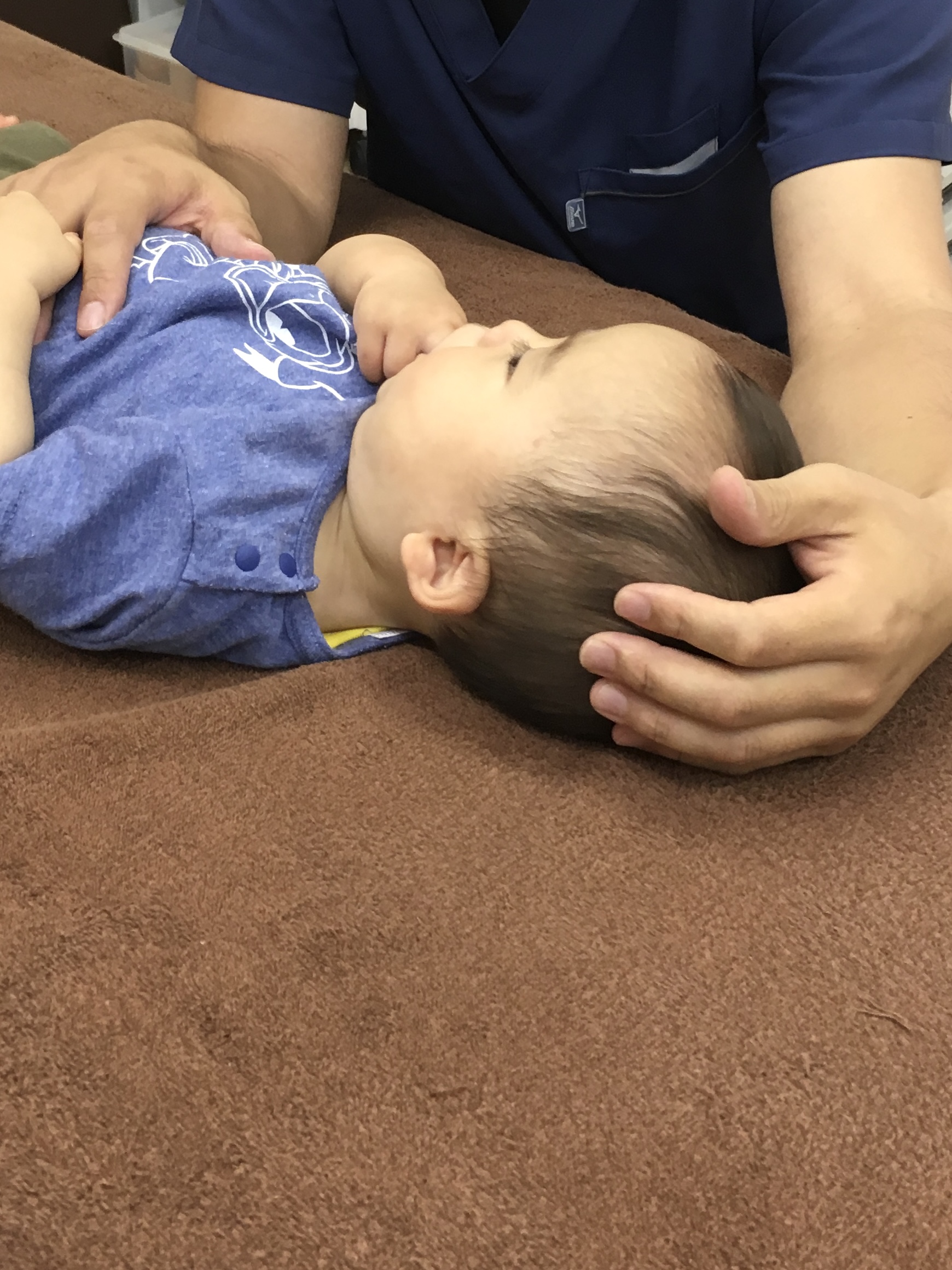

①頭蓋仙骨治療

身体の緊張を解く為に、呼吸を利用して骨を通じて僅かな力で圧を加える治療法。

・乳幼児にも対応出来る非常にソフトな刺激の治療法です

息を吸った時には頭全体が「横に拡がる」状態になり、吐いた時には「縦に縮む」様な動きをします。

骨盤の仙骨と繋がる膜があり、仙骨と連動して頭蓋骨の後頭骨が動く仕組みがあります。

その動きに対して、制限をする原因はあるのか、左右対称の動き方をするか等の確認をするテクニックとなります。

このリズムが正常に働く為には、骨盤の中央に位置する仙骨が適度に緩んでいる事(関節の遊び)が大切になります。

頭蓋骨と仙骨は神経の一部「硬膜」により繋がっている為、双方に緊張が無い状態を作る必要が考えられます。

ちなみに…美容院で行われる「ヘッドスパ」にも近いのか?

https://www.google.co.jp/amp/s/r-beaute.com/headspa/spa-guide/amp/

ヘッドスパは頭皮にマッサージをして筋肉を和らげる手法。

頭蓋仙骨療法はヘッドスパに比べて、「圧」の大きさが全く異なります。

ヘッドスパは少し強く推す為、圧で言うと10~15キログラム前後

それに比べて頭蓋仙骨療法は僅か20グラム!?程の圧、ほとんど触れているレベルの状態です。

これはどちらが良いとの話ではなく、狙っている目的が違います。

ヘッドマッサージは頭皮に刺激を入れて血流を促す目的。

頭蓋仙骨療法は骨格を通じて僅かな刺激を入れて、神経や循環、ホルモンバランスが改善をすることを目的。

別々にやる事が、もしかしたら非常に良いアプローチかもしれません。

②内臓マニュピレーション

内臓の働き、機能を活性化する治療

・内臓を支える靭帯、筋膜の緊張を緩める

・内臓に繋がる動脈や静脈、リンパもアプローチする。

実際の動画→https://m.youtube.com/watch?v=3KcFtF1wLnw

③TGO

前回伝えた「関節に対して刺激を加える」治療方法

https://seiren-do.com/casestudy/2021/08/22/身体のメンテナンスとは?③関節の正常な働きを/

関節周囲の筋肉や靭帯、血管に対して「動き」の刺激を加える事で関節の位置の安定化を図る効果が期待出来ます。

関節の位置が正しい位置にある事が、機能回復に繋がります。

・赤丸の箇所は背骨の一部、僅かに右に傾きがある。この箇所みたいな関節の位置異常があると周囲の筋肉などにストレスが掛かる為、様々な問題が発生する。

④食事療法

食事で改善「副腎皮質疲労症候群」とは?

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO18406870T00C17A7000000/?channel=DF140920160927&page=3

小麦類や甘いお菓子、添加物を減らすだけでも疲労は軽減すると言われています。

身体の疲れを取る為の手法は様々ですが、各個人で異なる為、自分に合った方法を見つける事が大切。

もしかすると、様々な治療を組み合わせて良くなるかもしれません。

メンテナンスとは身体を調整する為の大切なケア。

是非、日頃から疲れている身体を休める事もチャレンジしてみてください?♂️