身体のメンテナンスとは? ②学生はどのタイミングでメンテナンスをすれば良い?

今回は学生のメンテナンス「頻度」についての報告です。

◆メンテナンスの頻度は?

サッカーをする小学生。

年齢→9歳

スポーツ→サッカー

要望→

・どこに問題があるか見てほしい

・ケガをしない身体にしてほしい

今回のアプローチ方法

・筋膜リリース

・全身関節の治療

・姿勢矯正アドバイス

・セルフケアアドバイス

特段どこに問題がある訳でなく、定期的に親御様から見てほしいとの要望でメンテナンスを受けています。

子供は基本的に大人と比べて筋肉含めた筋は柔らかい為、日頃の使い方や身体のケアをする事で現状維持が出来ます。

しかしサッカーは足を良く使う為、セルフケアでは賄いきれない張りが出てきます。

初診の際、この学生も同じく特徴的に張りが出た箇所は「脛(すね)の前側」

脛には足の踏ん張りをした際に、過剰に緊張する箇所がアリ。

片脚で踏ん張る事により、脛に過剰な負担が掛かる。

①前脛骨筋

②腓骨筋

サッカーの様な競技は、この筋肉のケアが必要となる。

例1)脛が過度に緊張する事で、衝撃を吸収する弾力性が弱くなり、最悪の場合疲労骨折になる可能性もあり。

・脛骨の内側部に骨折の可能性あり

例2)身体を「曲げる」際には、脚なら足関節、膝関節、股関節、腰椎が連動して曲がる事が必要。

脛が硬くなる事で脛の上下の足首や膝関節に負荷が掛かり、関節障害に繋がる可能性あり。

・関節が全て連動しないと上図の様に転倒してしまう。」

これらの筋は「ダッシュ⇄ストップ」の際に必ず使います。運動の頻度が増えるor疲れが溜まると、これらの筋は徐々に固くなり足の疲れが軽減しなくなるかもしれません。

しかもこのジュニア世代は週に数回程練習する為、セルフケアでは間に合わない可能性あり。

トレーニングレベルにもよりますが、理想は3週間に1度受ける事が良いとされています。

これは個人差もありますが、どんな協議でも身体の癖(くせ)が出ます。その癖が約3週間ほどすると顕著に張りとして出る可能性があります。

スポーツでは必ず出てしまう「癖」、これを改善する為にメンテナンスにてチェック+アドバイスをする事が、ケガ予防にも繋がります。

(因みにこの小学生は、2回目に来た時には2ヶ月程空きましたが脛の張りは殆どなかったです。まだ軽症?の為か即効性もあり、本人曰く「調子は良かった」との報告を受けました)

身体のメンテナンスとは? ➀身体の繋がりを診て、様々な機能をチェックする事で最適な状態に導く

当院では外傷によるケガ、産後・産前の骨盤矯正、乳児の頭蓋調整、頭痛治療など、体の様々な「問題」に対して治療を行います。

その結果,治療により症状が改善して、体の不調が感じられない、問題がない場合でも「現状維持の為に定期的な身体のメンテナンスが必要ですか?」質問することがあります。

メンテナンス、車の整備や車検のようなイメージを持たれるかもしれません。

人間の身体も車と同じように「定期的なケア」をする事で以下の効果が期待出来ます。

・身体が一番楽な状態になることで良好な状態を維持出来る

・事前に怪我に繋がる状態を回避できる

・気持ちが落ち着く事でゆとりが持てる

当院での手法では「オステオパシー治療」を中心とした治療で、多くの症状に対応しています。

オステオパシーでは身体全体の検査・治療を行う為、オステオパシー治療=メンテナンスに非常に近いものです。

例えば腰痛の治療では、身体の機能や構造に対しての見解から治療を行います。

オステオパシーの考え方 https://www.youtube.com/watch?v=ERB4ZZ0EeJc

→当院での診かた https://seiren-do.com/beginner/

つまりメンテナンスとは体の機能が最適な状態で動く事を目標にしたアプローチ、と言えます。

今月は身体のメンテナンスによる様々な効果について報告します。

◆何を「診る」のか

メンテナンスとは「身体全体の機能チェック」と言えます。

スポーツや習い事、遊びで体を酷使する10~20代。

仕事や子育てに忙しい30代。

更年期に入る40代。

徐々に身体の機能低下を感じる50代以上。

年代によって悩みは違いますが、診るべき点はあまり変わりません。

体の機能、構造

・筋肉や骨格の問題

・循環不良による問題

・神経の問題

・内臓の問題

・頭蓋の問題

・ホルモンの問題

患者様自身の生活上の特徴

・日常生活の癖

・スポーツや趣味の特徴を分析

・体重や体格の変化

・ストレス要因

これらの問題を 聞いて・診て・改善することがメンテナンスです。

◆どんな要望か

基本的には患者様(クライアント)の要望は何が必要か、はっきりと把握しないといけません。

例①オリンピックレベルのスポーツ選手のメンテナンス

例えばコンタクトスポーツ→サッカーやラグビー、相撲等は身体に強い衝撃が加わります。

強い衝撃は身体の構造が「トラウマ」として記憶します。

→https://seiren-do.com/casestudy/2021/06/27/交通事故後の治療法〜トラウマの治療法について/

以前、講習で担当したポルトガル人の女性の先生から興味深い話を伺いました。

「私の知り合いで、カナダ代表の女子サッカーチームトレーナーから腹部の内臓周囲にある筋膜リリースの方法を教えて欲しいと言われました。サッカーでは激しい衝撃を受ける為腹部の緊張が蓄積されてしまい、通常のマッサージでは張りや疲れが減らないと選手から言われます。

それからこのトレーナーは講師から腹部の緊張を取り除くケアを教えてもらい、選手達に提供した事で国際大会で非常に良い成績を収めた。それが2012、2016年のロンドン・リオデジャネイロオリンピックで3位に入れました。

腹部のケア=内臓周囲の筋膜を緩めるアプローチでは、神経を介して筋緊張を緩める効果が期待されます。その結果、筋緊張が緩和されてケガのしにくい状態、ケガを未然に防ぐ可能性を増やします。」

スポーツ選手はプロ・アマチュア関係なく、メンテナンスはリラクゼーション的な効果だけでなく、ケガの予防といった選手生活に支障が出ない為の必要なアプローチとの捉え方も出来ます。

お盆休みの報告

8月11日(水)〜8月15(日)までお休みになります。宜しくお願い致します。

肩こりのお悩みについて

令和3年7月は肩こりについてのブログを報告しました。

肩こりでお悩みの方は、是非参考にしてみて頂けると幸いです。

https://seiren-do.com/casestudy/2021/07/25/セルフケアで肩こりから卒業する?/

セルフケアで肩こりから卒業する?

肩こりについては色々なパターンがある為、自分に合う様々なセルフケアをやってみるのがGOOD!

注意点は幾つかあるので気を付けてやってみよう?

?セルフケアのポイント?

⑴呼吸を止めない→息を吐く、吸うを止めない

⑵無理な動きをしない→出来ない角度まで動かそうとしてケガをする可能性有り。

⑶急に動かさない、ゆっくり動かす事がコツ。

◆胸郭ケア

・肋骨の柔軟性をつける→肋骨周りには様々な筋肉がついており、色々な方向に動かす事で肩周りの負担が軽減します。

肋骨はアコーディオンの?イメージで動かす事が大切。

胸郭を伸ばす、拡げるアプローチは以下の通り。

①キャメル&キャットエクササイズ

・赤線の様に 丸める⇄反らす を繰り返す。

②腕を組んでのサイド+ツイスト

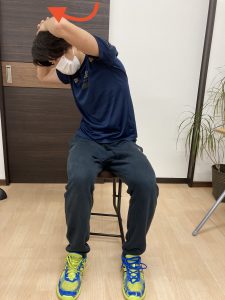

・頭の上に手を置いて横に倒す。

・倒したまま身体を捻る。

・倒す+捻る動きを合わせて斜め後方に動かす。

③腋窩(脇)のマッサージ

・脇に親指か四本指を入れて、マッサージをする。

④ストレッチポールでのケア

・ストレッチポールに乗って10分~キープ。掌を上に向けると更に胸が緩む。

◆不良姿勢によるケア

①首のストレッチ

・首が前に倒れて姿勢が丸くなる不良姿勢

・手を後頭部に回して前に押すように伸ばす。

②顎周りのマッサージ

・顎の筋肉を優しくマッサージする、上下、左右に軽く刺激を加える。

◆トレーニングにて筋力UP

➀マシンを使ったトレーニング

ラットプル

・背中を鍛える王道の筋トレ、背中の上部を中心に強化

②シーティッドロウ

・肩甲骨を内側に寄せる

・横から見た際に90度になると良い

③バンドを使ったトレーニング

・水平面の動きを強化、肩甲骨周囲のトレーニングとなる

出来ればこの3つを併用してみると、非常に効果が高いと思われます。是非チャレンジしてみてくださいね?♂️