セルフケアで肩こりから卒業する?

肩こりについては色々なパターンがある為、自分に合う様々なセルフケアをやってみるのがGOOD!

注意点は幾つかあるので気を付けてやってみよう?

?セルフケアのポイント?

⑴呼吸を止めない→息を吐く、吸うを止めない

⑵無理な動きをしない→出来ない角度まで動かそうとしてケガをする可能性有り。

⑶急に動かさない、ゆっくり動かす事がコツ。

◆胸郭ケア

・肋骨の柔軟性をつける→肋骨周りには様々な筋肉がついており、色々な方向に動かす事で肩周りの負担が軽減します。

肋骨はアコーディオンの?イメージで動かす事が大切。

胸郭を伸ばす、拡げるアプローチは以下の通り。

①キャメル&キャットエクササイズ

・赤線の様に 丸める⇄反らす を繰り返す。

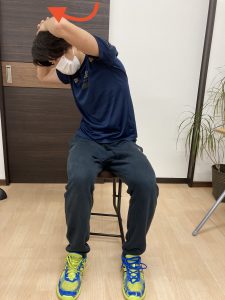

②腕を組んでのサイド+ツイスト

・頭の上に手を置いて横に倒す。

・倒したまま身体を捻る。

・倒す+捻る動きを合わせて斜め後方に動かす。

③腋窩(脇)のマッサージ

・脇に親指か四本指を入れて、マッサージをする。

④ストレッチポールでのケア

・ストレッチポールに乗って10分~キープ。掌を上に向けると更に胸が緩む。

◆不良姿勢によるケア

①首のストレッチ

・首が前に倒れて姿勢が丸くなる不良姿勢

・手を後頭部に回して前に押すように伸ばす。

②顎周りのマッサージ

・顎の筋肉を優しくマッサージする、上下、左右に軽く刺激を加える。

◆トレーニングにて筋力UP

➀マシンを使ったトレーニング

ラットプル

・背中を鍛える王道の筋トレ、背中の上部を中心に強化

②シーティッドロウ

・肩甲骨を内側に寄せる

・横から見た際に90度になると良い

③バンドを使ったトレーニング

・水平面の動きを強化、肩甲骨周囲のトレーニングとなる

出来ればこの3つを併用してみると、非常に効果が高いと思われます。是非チャレンジしてみてくださいね?♂️

「循環不良」からの繋がる肩こりについて

肩こりと身体の構造を解説第3️⃣弾。

今回は「循環不良」から肩こりに繋がる可能性をお伝えします。

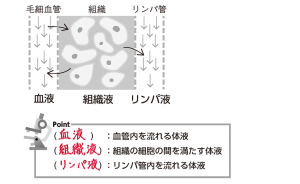

◆循環とは?

身体の中を様々な液体が常に流れている状態で、循環器(液体を流す管、脈管)が働いている事を循環と呼びます。

循環している液体は血液・組織液・リンパ液の3種類あります。

血液は図のように 毛細血管の中を流れる体液です。

そしてリンパ管を流れる体液をリンパ液といいます。

毛細血管とリンパ管の間には細胞が集まった組織がありますが、この細胞間のすき間をうめている体液を組織液と呼びます。

リンパ液は一方通行で。血液は全身循環しています。

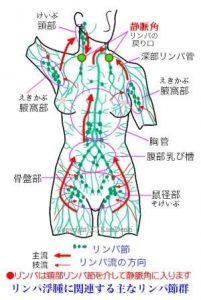

①リンパ液

・リンパは全身に張り巡らせている組織、老廃物を処理するリンパ節は腋窩(わき)、鼠蹊部、首に多く含まれる。

リンパ液はリンパ管という管を通っており、リンパ管が血管では回収できない大きさの物質(おもにタンパク質や脂肪、有害物質)を水分とともに 取り込みます。

無色~淡黄色の透明でやや粘り気のある液体です。血液よりも流れは遅く、近くにある動脈の拍動や消化管の動き、筋肉の力などの影響を受けながら「リンパ管」の中を流れています。途中「リンパ節」という組織で有害物質を除 去しながら、体の内部の太い「リンパ管」へと合流、最終的に鎖骨の下付近で血管(静脈) へと流入し、「リンパ液」はその旅を終えます。

リンパ液の流れ(非常にゆっくりと流れる様子が見られます)→https://m.youtube.com/watch?v=Rqs0yC9Ei_8

②血液

心臓?から全身に行き渡る血管、動脈・静脈を介して流れる液体が血液です。

動脈の中の血液は酸素を多く含み、栄養価が高く各組織に行き渡す役割り。

静脈の血液は各組織に栄養価を行き渡した後、心臓に戻るよう流れていきます。

③組織液

毛細血管から滲み出た液体で細胞の外を埋めており、リンパ液はリンパ管を流れる組織液となります。

◆循環不良になる原因は?

これらの液体の流れが停滞、悪くなる事を循環不良といい様々なケースが考えられます。

①筋膜の制限(緊張)による

首の静脈は呼吸と関わりがあり、息を吸う事で静脈の管が拡がります。

吸気の際には肋骨や鎖骨、胸骨が広がりその結果、静脈循環を促進する。

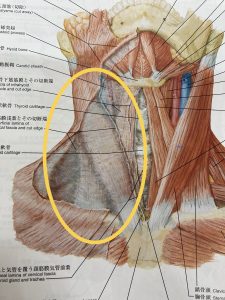

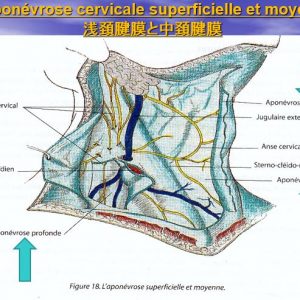

首を覆う筋膜の一つ「中頚腱膜」は首の静脈を覆っており、鎖骨や胸骨にも被さるように繋がっています。

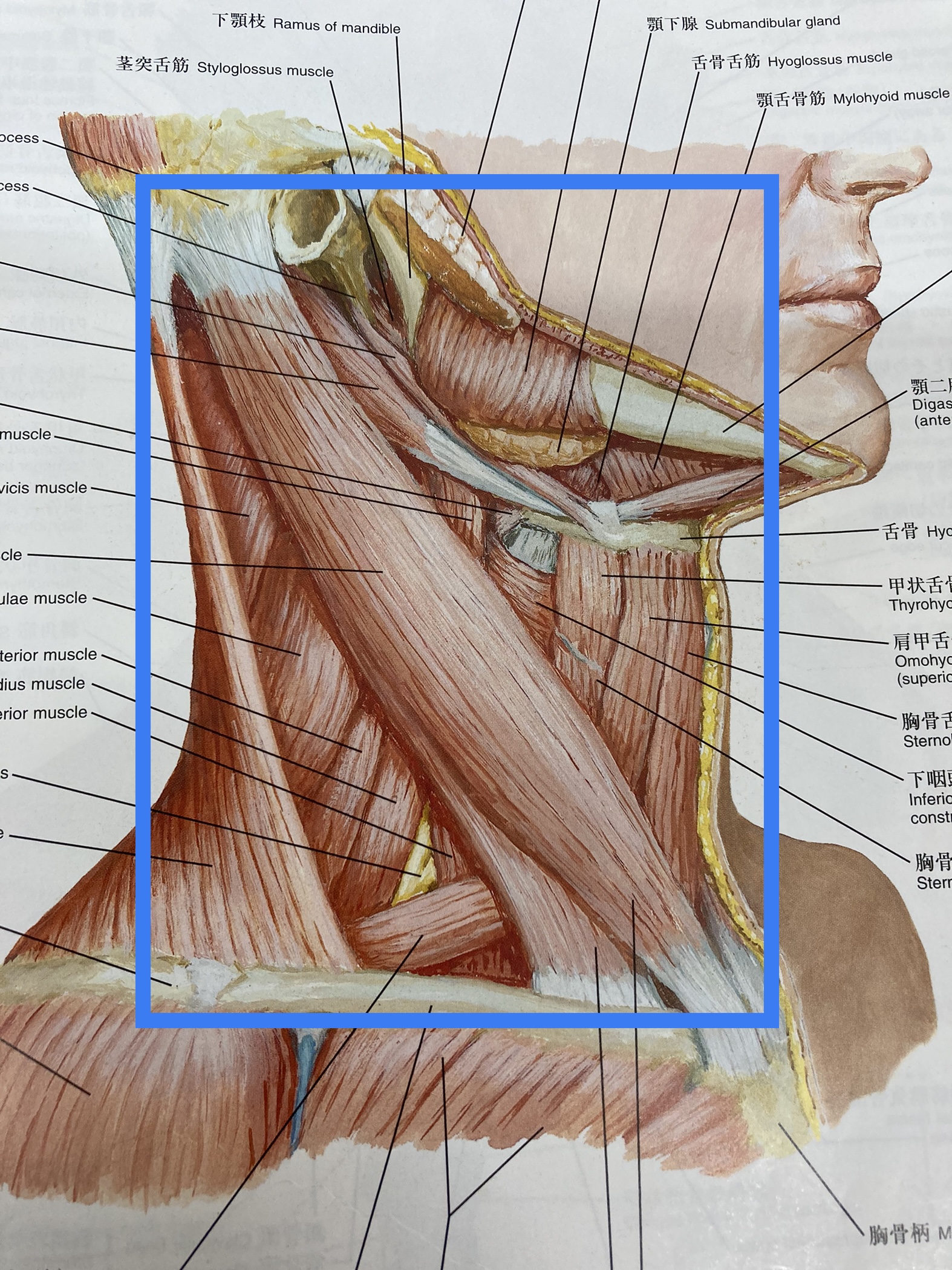

・黄色枠の白い膜状の組織が「中頚腱膜」

この中頚腱膜が緊張=硬くなる事で静脈を締め付けてしまい、静脈を閉じる様な作用が働くことがあり。

静脈は「老廃物を流す役割」がある為、静脈が開かない→老廃物が溜まる→痛みを起こしやすくなる傾向がある。

例えば

・交通事故による強い衝撃(一瞬の衝撃で筋膜の緊張が続くケースもあり!)

・普段の姿勢不良から首の位置異常(首が前に傾く事で、首の前方にある筋肉が収縮した状態を記憶、首を前に引っ張る習性になる)

以上の事が中頚腱膜を中心とした筋膜や筋肉に強い負荷をかけてしまい、膜の緊張が緩和しない結果静脈の開きが悪く循環不良になる可能性が考えられます。

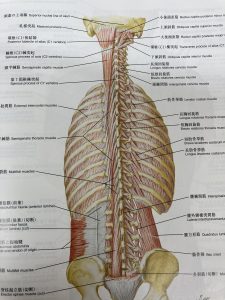

②筋力低下

筋肉量が少ない、もしくは普段から動かない時間が増えると単純に筋力が下がってしまいます。筋肉量が少ないと血液を押し出す血管のポンプ作用が弱く、血流が速くなる事=栄養価を沢山運ぶ事が難しくなります。

また、背中の筋肉は普段から使わない事が多い為、何をしなくても筋力低下に繋がる事は非常に多く見られます。元々姿勢を起こす、前に倒れにくくする作用がある為、姿勢不良(体が丸くなると背中の筋が伸ばされてしまう)から筋力低下も考えられます。

実際に肩のトレーニング、当院でも推奨する「ラットプルダウン」は、肩こり軽減に繋がる人が多数見えます。

https://m.youtube.com/watch?v=u2cqBa92OIA

これは肩に強刺激が入る為、筋肉が収縮して血流が活性化され老廃物が流れて痛みの成分が軽減することも考えられる為です。

以上の事から、筋膜の問題から首の負担+筋力低下により循環不良(血流低下)→肩こりに繋がります。

肩こりがある方は

・首の位置が悪くないか?

・筋力低下はあるのか?

まずはこの点をチェックしてもよいかもしれません。

次回は肩こり最終回、自分で出来る肩こり予防法を報告します。

肩こりの解決法~呼吸と胸郭の関係に注目~

肩こりの原因追求第二弾2️⃣

前回お伝えした肩こりのメカニズム→肩こりの解決法は、肩こりの仕組みを知る

身体全体を知ることで様々な関係が考えられます。

今回注目したい点は「呼吸」。

呼吸と肩こりについての関係性を報告します。

◆呼吸の仕組み

呼吸をする際には、胸郭が拡張⇄収縮を繰り返します。

呼吸の際肋骨動き方https://m.youtube.com/watch?v=V9eGCLp2wfs

拡張→胸郭上部は前後に、下部は横に拡がります。

収縮→萎むように戻ります。

呼吸の際には様々な機能が働いています。

①筋肉

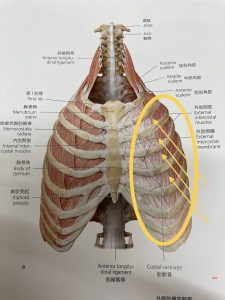

この仕組みは、肋骨に付着する「肋間筋」「横隔膜」が関係しています。

(肋間筋 肋骨の間につく)

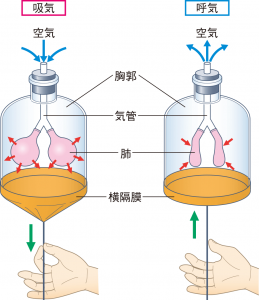

(横隔膜 吸気の際下に引き下げる筋肉)

この二つの筋肉が正常に作用する事で胸郭を拡げる事が可能となり、呼吸が出来ます。

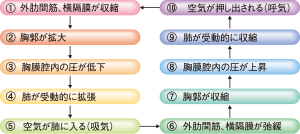

②圧力

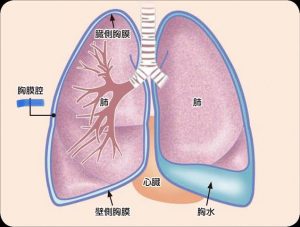

筋肉以外にも呼吸に関わる「圧力」、肺と肋骨の間にある胸膜腔の関係も大切です。

この胸膜腔は基本的に「陰圧」で吸気の際に更に圧力が下がることにより、肺を引っ張ります。

(昔理科の実験でやったテスト、圧力の差によって風船(肺)が膨らむ⇄萎む状態)

①から⑩まで繰り返し起こります。

しかしこの呼吸が正常に機能していない状態、日常生活の中で負担を掛ける癖が呼吸に制限を掛けてしまう事も考えられます。

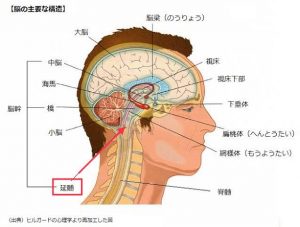

③神経

脳の延髄から呼吸に対して指令を出します。

酸素を必要とする時や、二酸化炭素を出さないといけない時にもここから指令を出します。

◆呼吸と肩の繋がり

では呼吸と肩こりにはどんな関係があるのか?

呼吸は基本的に「胸郭の拡張作用」が働く事で自然な状態を維持出来ます。

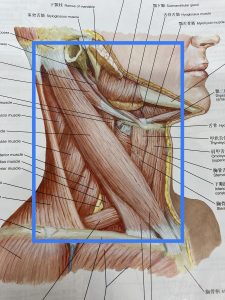

しかし胸郭が拡張しないと首に負担が来ることが考えられます。

これは、頚部(首)の筋肉が呼吸の際に補助の役割として「胸郭を持ち上げる作用」があります。

胸郭に何らかの問題が起こる→胸郭が拡張しにくい→補助としての頚部の筋肉が働いてしまう→首の緊張が強くなる→首・肩こりの原因となる

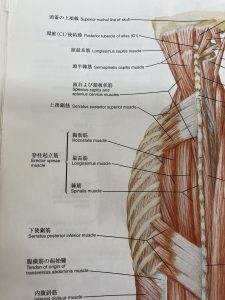

・どんな箇所に負担が来るか?

(青枠内の筋肉は、呼吸の際に補助筋として胸郭を持ち上げる作用あり)

更に首の構造を細かく観察すると、筋肉以外にも支えている組織が幾つかあります。

・中頚腱膜

首には主に3つの膜があり、その中の一つ中頚腱膜は首を走行している幅広い膜です。

この中頚腱膜は鎖骨の上部に付着して、鎖骨を包んでいる鎖骨下腱膜と繋がります。

鎖骨は呼吸の際、上下に動き首を覆う中頚腱膜も同時に動きます。

この中頸腱膜は静脈を覆う構造にもなっており、硬く緊張・圧迫する事で循環不良となってしまう。

・胸膜蓋

鎖骨上窩と言って、鎖骨の後方にあるスペース。第一肋骨から肩甲骨の上面に着く膜の組織。リンパ組織も非常に多く含んでいる。

これは懸垂構造としての役割があり。肺の上部(肺尖)や胸膜、中頸腱膜も繋がっており、首や臓器を支える組織と非常に密接な関係があり。

中頸腱膜と胸膜蓋は胸郭の問題を表してくれる組織です。

これらの事から、胸郭の問題を取り除く事が首の負担を減らして「肩こり」の改善の効果が期待出来ます。

次回第三弾→循環不良と肩こりの関係を報告します。

頭蓋治療の報告、頭の形を修正する

今回の報告は乳児の頭蓋骨矯正。

主訴は「向き癖」と「後頭部の凹み」

治療も順調に進み、無事4回で終わりました。

参考にしてみてください。

①当院を知ったきっかけはどのような形でしたか?

・ホームページにを見て

②治療を受ける前の体の調子はどの様な状態でしたか?

むきぐせによる頭の形がきになったから

③現在の体の状態はどうですか?

・治療の成果と成長したことであまり気にならなくなった。

④治療を受けた時に痛みや違和感はありましたか?

・子供の事なのでわかりません。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします。

・気になることがあれば話を聞くだけでも安心出来るし、治療をする事で良くなる場合もあるので一度きてみるといいと思います。

肩こりの解決法は、肩こりの仕組みを知る。

日本人の3分の1も!?悩んでいると言われる「肩こり」。

肩がこるとどんな事をしますか?

ストレッチ

マッサージ、肩を叩く

一時的には良くなった気はします、しかし実際には改善する人は殆どいません?

肩が硬いから「肩こり」になる?

筋肉が柔らかくでも酷い肩こりがある?

肩周りを柔らかくしても改善しないのは何故か?

一般社会の中で知られていない事実が多くある為、今月は肩こりの仕組みや改善法を幾つか報告します。

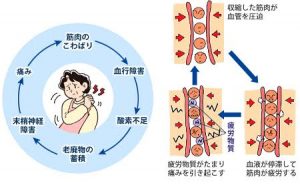

◆肩こりの原因は?

・肩周りの血行不良による問題

基本的に身体は動かさないと固まってきます。これは筋肉が動かないと筋肉内に疲労物質が溜まり、滞ってしまうからと考えられます。血行不良によって体内の物質が十分に運搬されずにいると、筋肉を動かしたときに発生する疲労物質が停滞するようになります。そして、疲労物質が蓄積された結果、その筋肉が緊張状態になったり炎症を起こしたりして、痛みを感じるのです。特に、頭を支える首や肩、体の軸となる腰、常に動かす必要がある関節などに痛みが生じるようになります。

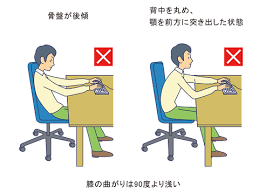

・デスクワークからの肩こり

骨盤の後傾→背中の骨(脊柱)に伸張性のストレスが加わり、背中の筋肉を引っ張る作用が働く事で痛みの原因となる。

背中丸める→首が圧縮されて頚椎の筋肉が過緊張を起こす。

・衣類による圧迫

意外と知られていない「きつめの衣類」による肩こり。

矯正下着や、硬い下着によって皮膚を圧迫してしまい循環不良からの肩こりにつながる事が多い。

以上の事から次の3つが考えられます。

・血行不良による老廃物の蓄積

・筋肉の過緊張と伸張性のストレス

・衣類の圧迫による循環不良

◆肩は硬いと「肩こり」になる?

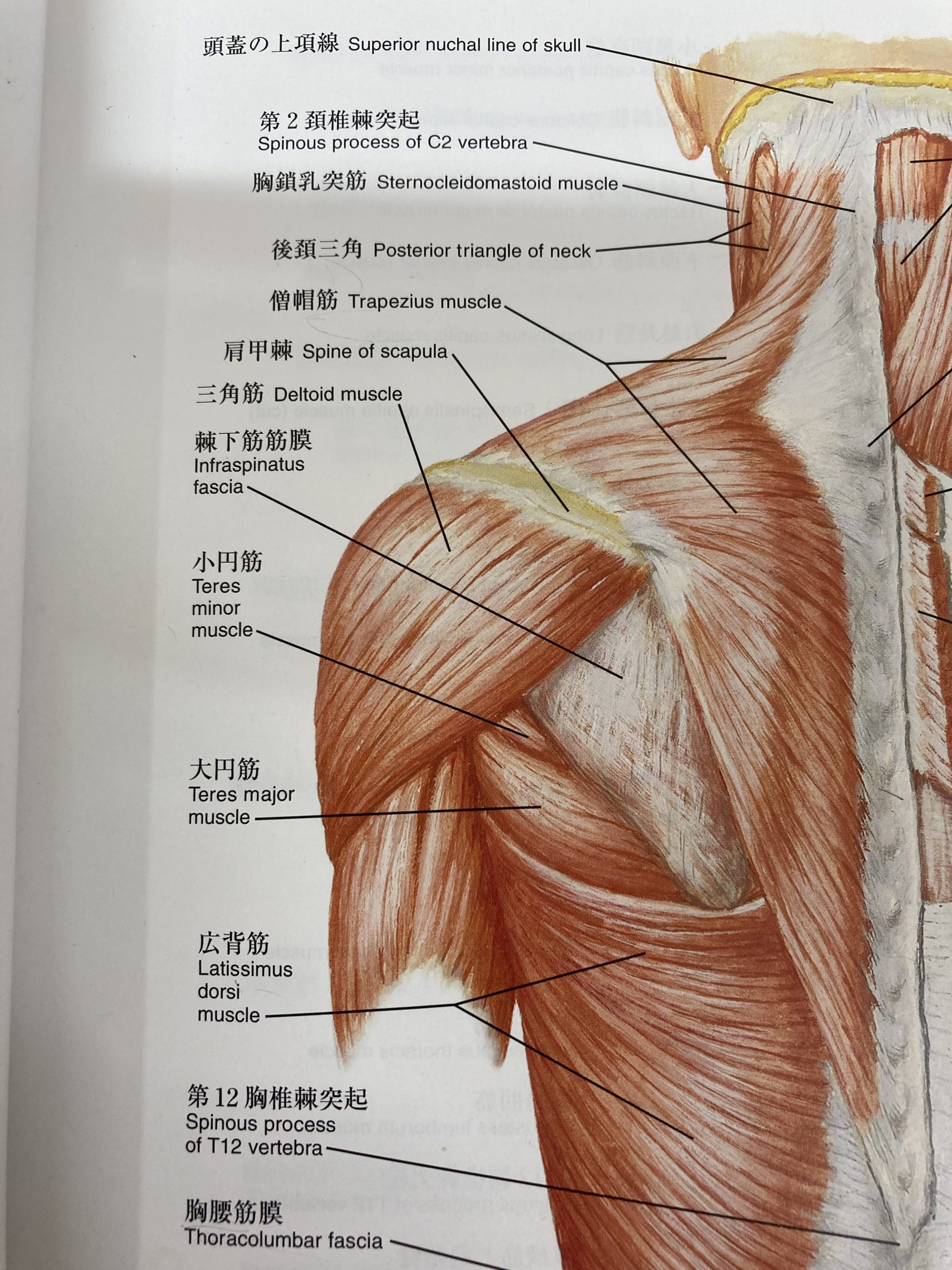

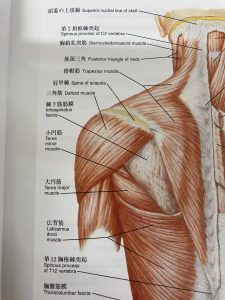

肩の周りにはこの様な筋肉に守られています。

ストレッチ、マッサージ、何故効かないのか?

実は「大きな筋肉」が問題になる事は殆どありません。

例えば僧帽筋、三角筋などは肩周りを覆っているが、肩こりについては関係ない可能性が高いです。なぜか?

大きな筋肉とは関節を動かすアウターマッスルと言われています。

アウターマッスルはサイズが大きく、肩に関しては力を出す為の役割です。

その下にある小さな筋肉、インナーマッスルは関節を支える筋肉。この小さな筋肉が痛みを引き起こす原因になる可能性が考えられています。

これは、小さな筋肉は体のストレスや傷に対して記憶する性質があります。

・無理な動き

・使う頻度が多い事

・他の問題からの代償動作…etc

以上の動作から関節に負担→小さな筋肉に負担→痛みを引き起こす原因となります。

また大きな筋肉は血管?の分布量が沢山ある為、回復も早いと言われています。

つまり、肩の痛みに対して筋肉系のアプローチは必ず「小さな筋肉」に注目しないと、症状は変わらないのです。

①肩甲挙筋

・頚椎から肩甲骨に繋がる筋肉。首を前傾する際にストレスが掛かりやすい

②後頭下筋群(大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋)

・頭部を頚椎で支えている箇所、頭部が前方に倒れる際に後方で支えてくれる。

・目の動きにも関わりある為、パソコンやりながら視線を動かす事で負担が掛かりやすい

ちなみに…小さな筋肉が問題を起こすとその辺りの表面の大きな筋肉が頑張って使われちゃいます。

→小さな筋肉が傷ついてしまう→関節を支える機能低下→大きな筋肉が小さな筋肉の代わりをして関節を支える作用が勝手に働き→硬く緊張するケースもあり!

この状態だと、悪いまま頻度が多く使われてしまう為「大きな(表層の)筋肉は固くなってしまう事」がある。

次回は肩以外から出現する「痛み」についてシェアします。