交通事故後の不調、痛みで悩んでいる方へ

6月は交通事故についてのブログをUPしました。参考にしてみて下さい。

交通事故後の治療法〜トラウマの治療法について

先週お伝えした「トラウマ」について、今回は治療法を報告します。

◆トラウマの記憶

体に対しての強い衝撃(事故等の外力、心因的なショック等)は、体の細胞に「記憶してしまう」もしくは「記録をつけてしまう」傾向があります。

どの様な問題を引き起こすのか?

・胸の張り裂けそうな情動(一時的な強い感情を伴う動作。興奮させるアドレナリンが分泌され、血糖の増加、血圧の上昇、心臓の拍動の昂進(こうしん)、血液の凝固力の強化が生じ緊急事態に対して強力になる。)を伴う

・自己免疫疾患を引き起こす

・筋肉や骨格の問題

ではこれらの問題を解決するにはどんな方法があるのか?

心の問題❤️?/脳?/内臓?を調整・治療する事が根本的な変更に繋がる可能性があります。

◆治療法

1)呼吸を整える治療法〜頭蓋仙骨療法〜

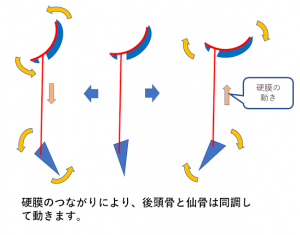

オステオパシー独特の考え方で、頭蓋骨と脊椎(背骨)+仙骨の動きを重点においた考え方。

人は呼吸の種類が2つあると考えられています。

・第一次呼吸→頭蓋と仙骨間の動きに関わる呼吸。

・第二次呼吸→通常の呼吸

二つの呼吸は以下のメカニズムと考えられています。

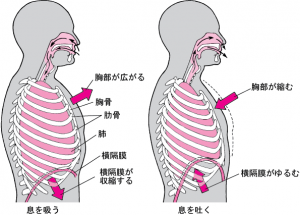

息を吸う時には横隔膜が下がり、内臓を下に押す圧力が加わり肺を膨らませます。

息を吐く時には横隔膜が上がり、内臓を引き上げて肺が萎みます。

この呼吸は「第二次呼吸」と言います。

→呼吸の際動く内臓の動画です。

https://m.youtube.com/watch?v=SdPQzuXnKcc

そして第二次呼吸の際、身体に加わる圧力(内圧)によって頭蓋骨の膨らむ様な状態を第一次呼吸と呼ばれます。

?大事なポイント?

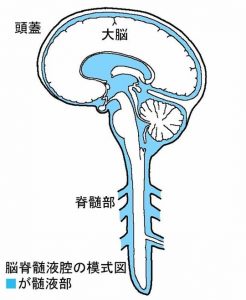

脳の脈絡叢から産出される脳脊髄液は、頭蓋内圧(とうがいないあつ、脳内の圧力)を引き起こし、内圧の振動によって脳硬膜に刺激を加えて頭蓋骨・仙骨を動かすと推測される。

・脳を覆って全身を循環する脳脊髄液

・脳硬膜は頭蓋骨と仙骨を繋ぐ硬い「膜」

脳硬膜に振動→頭蓋骨と仙骨に伝わり→双方の骨が動くとポンプみたいな役割を果たす為→脳脊髄液の循環に繋がる。

呼吸と頭蓋骨は連動して僅かに動き、脳脊髄液がリズミカルに振動する。

この運動により、生体の自然治癒力が機能すると考えられています。

しかし、交通事故の様な強い衝撃はこのメカニズムに影響を及ぼして機能障害を起こし身体の回復を阻害してしまいます。

①頭蓋仙骨療法を行い正常な呼吸リズムを整えます。

非常に優しい力で頭蓋骨のリズムを調整します。頭蓋リズムが整う環境になると自律神経の安定性に繋がり、結果的に内臓や感情の問題の解決となる可能性が増えます。

②第二次呼吸の改善

呼吸の主となる筋肉→横隔膜に関わる調整をします。

・頚椎から出る横隔神経の制限を検査

→横隔神経の走行路に対して検査

・呼吸の際に拡張する胸郭の柔軟性

→胸郭の関節の可動性を検査

https://seiren-do.com/casestudyむち打ちの痛みとは胸郭との関係性

・感情の問題から横隔膜への負荷

→自律神経と呼吸の関係性を検査

…etc

この様にトラウマの治療では、呼吸についての治療法が効果的と考えられています。(他にもマッサージ、ヨガ、瞑想など数多くあり!)

しかし様々な問題が関係している「トラウマ」に対しては、非常に複雑であり身体の辛い症状です。

まずは患者様、クライアントの話をしっかり聞いて安心してもらってから治療を進めていく事が大切な過程となります。

交通事故の衝撃は自律神経に関係する〜トラウマと身体の違和感〜

今回の報告は、交通事故の様な強い衝撃を受けた人でトラウマ(身的外傷)による身体の不調について報告します。

(トラウマは心の傷であり、感情や生理学作用、免疫にまで及ぼす症状です。その人にとってきっかけがあるとストレスホルモンを大量に分泌してしまい、不快な情動や衝動的且つ攻撃的な行動が突然出てしまう。)

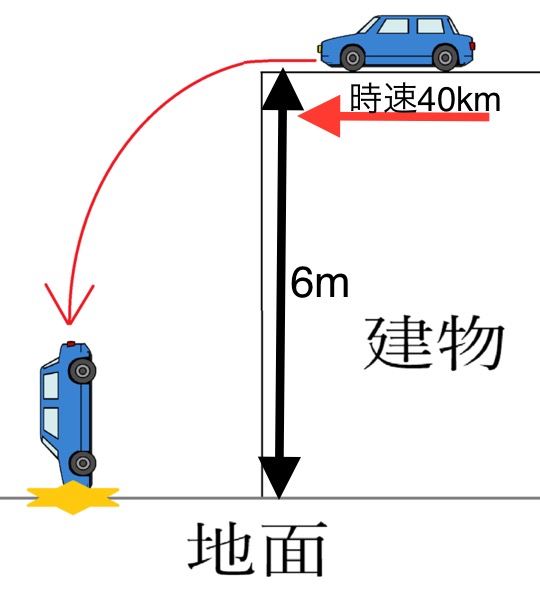

先日お伝えしたブログに、時速40kmでぶつかった際にはビル二階の高さ、およそ6mから落ちた時の負荷が掛かるとお伝えしました。

強い衝撃・負荷が一瞬で掛かると、身体には「衝撃の記憶」が残ります。

この衝撃が身体に様々な負担を及ぼす可能性があります。

非常に多いケースですが、交通事故等で骨折の疑いも筋肉の目立った損傷もないが、身体の痛みや不調がずっと変わらないケース。

この時身体の中でどんな状態になっているのか?

強い衝撃によるトラウマ(身的外傷)からの自律神経のトラブルが考えられます。

身体の神経には

・活発に活動する為に必要な交感神経

・休息する為に必要な副交感神経

この2つを合わせて「自律神経」といいます。

この自律神経のバランスが正常に働かなくなると、身体の様々なトラブルが起こります。

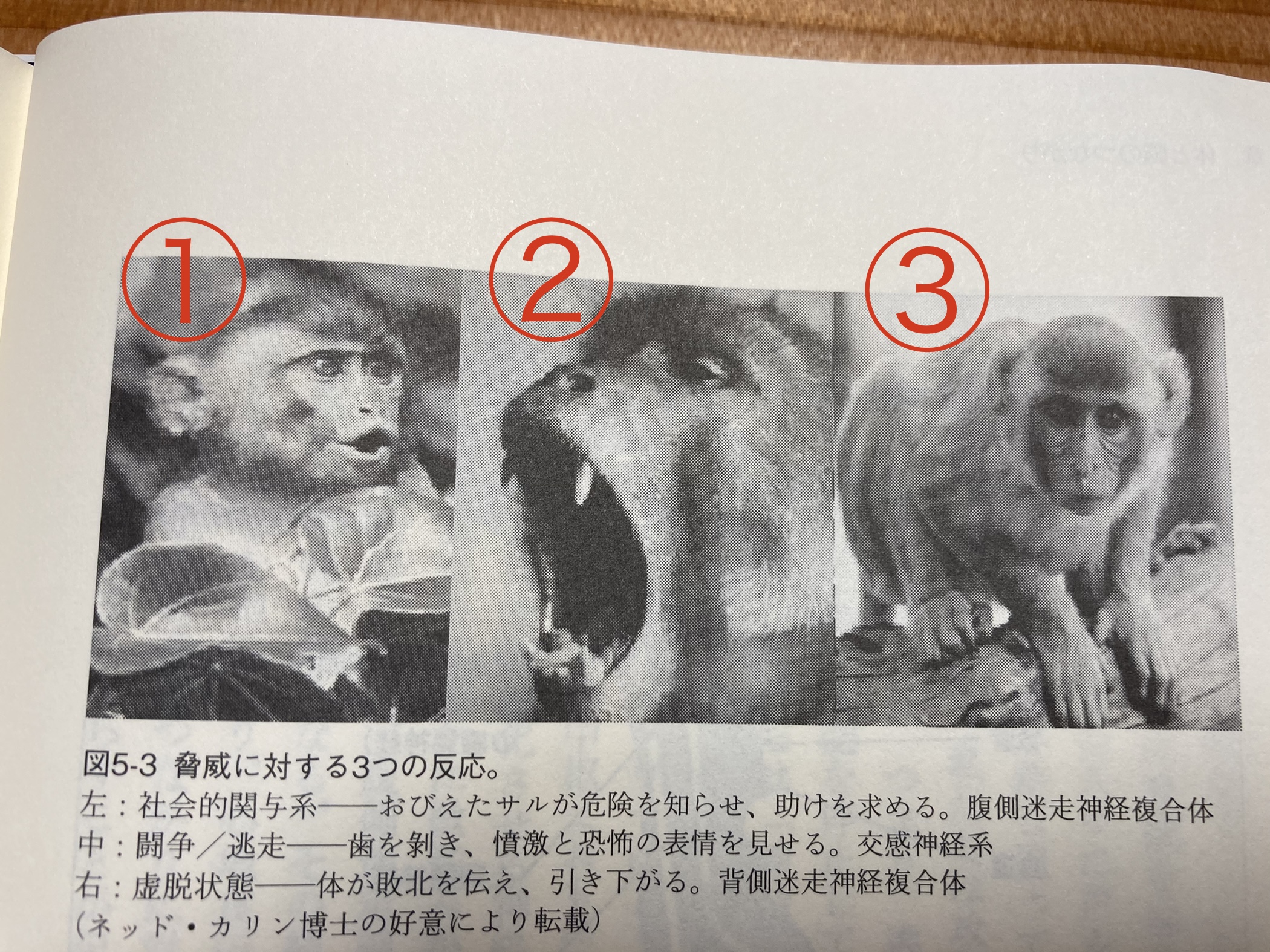

①私達は脅威を感じた際には、周りに助けを求める「社会的関与」に向かい支援を求めます。(副交感神経優位になる。腹側迷走神経複合体という神経が働き心拍数は下がり呼吸は深くなる為、落ち着いて安定感を感じる)

②しかし助けが来ない→危険が迫ると「闘争/逃走」に切り替わります。(交感神経優位に変わる。闘い、逃げる準備の為筋肉を緊張させて心拍数も↑↑。)

③それもうまくいかない時は、エネルギーの消耗を少なくして守りに入る「虚脱」の状態になる。(再度副交感神経優位に変わる。背側迷走神経複合体が働き身体は緊急事態となり、胃腸や肺の働きをが低下する結果、呼吸困難や腹痛になる。)

?腹側迷走神経複合体は社会との協調認識を持つことで安心する感覚が優位になる!

?背側迷走神経複合体は代謝能力を徹底的に減らす、緊急事態に使われる神経。

参考までに猿?の行動

①→怯えた猿が助けを求める

②→歯を剥き、攻撃的な姿勢をみせる

③→敗北を感じて引き下がる

ここで大事なポイント☝️

この様な通常の生物の反応が、強い衝撃を受ける事でトラウマになると

①の身体を楽にするが働きにくくなり②と③の身体を疲れさせるサイクルに嵌り、常時身体の疲弊、疲労困憊の状態となり、結果的に身体の働き=自律神経の切り替わりが出来にくくなります。

その結果、良く分からない治らない症状の不定愁訴となります。

・慢性的な腰痛、首の痛み

・偏頭痛

・消化不良

・慢性疲労

…etc

以上の事から、交通事故を受けてからの治療では、心因要素や心の問題を取り除く治療も必要です。

次回はトラウマについての治療法を報告します。

交通事故後の治療〜むち打ちの痛みは、胸郭との繋がりを考える〜

交通事故の様な強い衝撃ではむち打ち(首の捻挫)を訴えるケースが多く見られるます。

しかし治療にあたっては身体の構造上、首と繋がる胸郭(※)は必ず治療しなければなりません。

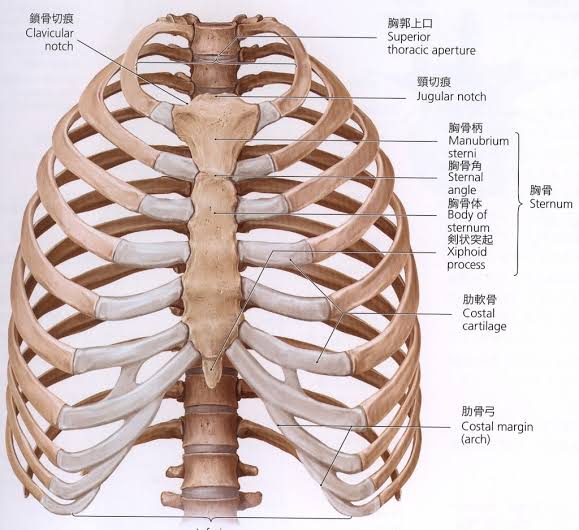

(※胸郭は鎖骨、胸骨、肋骨からなる肺や心臓を守る籠?のような構造)

なぜ胸郭の治療が必要なのか?

首とどんな関係があるのか??

◆骨や筋肉との関わり

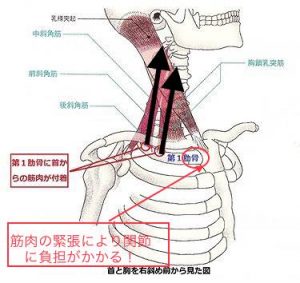

首と胸郭は多数の筋肉が繋がる箇所。更に首を支える土台になる為、骨や関節の適度な柔軟性が無ければ首の筋肉に余計な負担をかけてしまいます。

特に問題を起こす「肋骨」には要注意。

多数の筋肉が関わる為、筋緊張により肋骨の位置関係が変わる可能性があります。

12ある肋骨の中で問題起こしやすい箇所は第1肋骨。

以前投稿した症例→https://seiren-do.com/casestudy/2020/09/30/3ヶ月続いた首と肘の痛みが改善/

骨のサイズは小さいですが、首の負担を庇ってくれる非常に大切な箇所です。

◆神経の絞扼(こうやく)

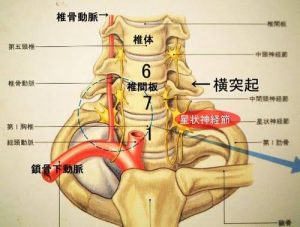

また、第一肋骨と鎖骨は胸郭出口症候群という症状も引き起こします。

https://jiko110.jp/faq/tenement/kouisyou131206.html

◆交感神経に関わるトラブル

更に第一肋骨の近くに星状神経節(せいじょうしんけいせつ)という交感神経の太い線維があり、第一肋骨周囲の炎症や問題があると腕の自律神経障害が起こり得ます。

自律神経障害とは、感覚異常や不快感、痛みといった症状です。

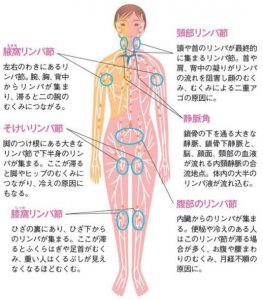

◆リンパ液など循環不良

また第一肋骨周囲には老廃物を流すリンパ組織が多くあり、この周囲の組織の問題が循環不良に繋がります。

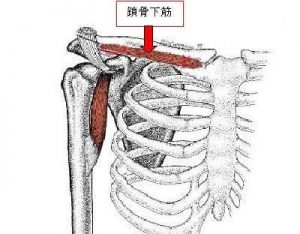

第一肋骨と鎖骨を結ぶ鎖骨下筋、この箇所が正常な状態でないとリンパ液の流れを妨害してしまいます。

その結果、ダルさやスッキリしない感覚が出る可能性があります。

鎖骨下筋は鎖骨と第一肋骨を結ぶ筋肉。呼吸に関わる横隔膜の神経(横隔神経)に支配されている為、常時負担が掛かりやすい箇所です。(呼吸は常に行われている為)

以上に上げた点だけで多数の関係性が判明します。

・筋肉の牽引による肋骨の負担

・痺れやダルさに関係する腕神経の絞扼(こうやく)

・身体を緊張させる交感神経の線維、星状神経節

・リンパ液の循環

胸郭には首との大切な関わりがある為、むち打ち症状には必ずこの箇所の治療が必要です!

成長痛を悩んでいる方へ

5月は成長痛についてブログを書きました。

成長痛で困っている学生・ご両親は参考にしてみて下さい。