交通事故によるケガ〜肩の痛みが変わらないケース〜

今月は交通事故の治療について報告します。

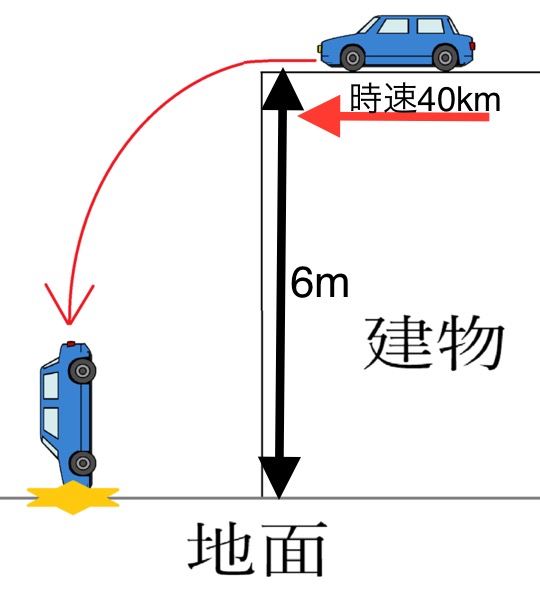

まず交通事故を受けた際に、体に対して衝撃がどれくらい掛かるのか?

一説では時速40キロで走行する車が壁に衝突する際の衝撃力は、6メートルの高さから落とした車が地面に衝突するときに受ける衝撃力にほぼ等しくなるとされています。

建物の1階床の高さと2階の床の高さの差は、約3メートルと言われています。階が1つ上がると、床の高さは3メートル増えるのです。ゆえに、地上からの高さが6メートルであれば、ビルの高さ2階分に相当します。

以上より、時速40kmで走行する車が壁に衝突したときの衝撃は、2階建てのビルから車を落下させ地面に衝突させたときの衝撃とほぼ等しくなるのです。

(牧野隆編著「図解交通資料集第4版」参照)

此方は自転車の動画

→https://m.youtube.com/watch?v=i1KLAry9crg

もし車に乗っている際に、対向車に40kmで衝突された場合には2階ビルから落ちた時の衝撃と同じになるとのこと?

そんな強い衝撃の交通事故を受けた患者様は、様々な症状を訴えます。

「呼吸が苦しい」

「首がずっと痛い、気持ちが悪い」

「頭がボーッとする」

「天気が悪いと気分が悪い」 …etc

実際に今当院に掛かられている患者様の症例報告です。

「交通事故してから、ずっと肩の痛みが変わらないから見てほしい」

以前来院していた方から久々に連絡を頂き、来院。

患者様 30代男性

◆事故の状況 左側から助手席に追突、ドアの一部を損傷

◆症状

・右肩が後ろに動きにくい

・右肩甲骨周りの骨が痛い

この2点を主訴として、治療スタート。

◆徒手検査

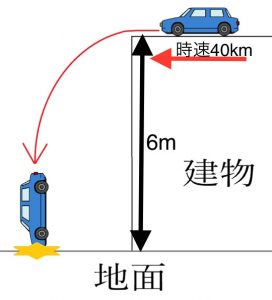

肩周りの筋力テストを行い、肩関節の水平伸展(後ろに引く動作)が出来ず。

肩甲骨周囲の筋肉が緊張、違和感を感じる。

治療方法

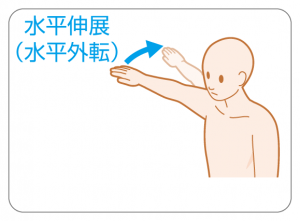

肩関節の制限されている動きは水平伸展のみ、この動きを担当する筋肉は三角筋の後部。

三角筋の支配神経は腋窩神経、この腋窩神経の走行路は肩の後方にある外側四辺隙という箇所。

この箇所が何らかの負荷が掛かると、腕を動かす「三角筋」に正常な信号が伝わらず、

・「腕は動くけど、〇〇が気になる」

・「肩甲骨周りが気になる」

と言った症状が出ます。

では、この箇所に負担がかかった理由は??

?️♀️推測?️♀️

①事故を受けた時は左から

②ぶつけられた際、本人曰く「ハンドルを強く握ってしまった。」との報告あり

③ハンドルで腕を固定される為、腕全体を固めてしまう。

④左からの衝撃で、右腕を支えた肩を一瞬強制的に伸ばしてしまう。

⑤この際、肩を支える肩甲骨周りの筋肉を痛めた可能性あり。

その流れだと辻褄が合う。

この外側腋窩隙周りを治療した結果、すぐに腕が後ろに行くようになった?

その後、数回治療やってまだ途中ではあるがかなり改善が見られた!と喜んでいます。

たまたま早期回復が見られた今回の治療、しかし期間が掛かる治療が多い交通事故での治療。

次回の報告は、胸郭と首の繋がりについて報告します。

成長痛は骨端軟骨もチェック!治療、固定、ストレッチでアプローチ。

今回の報告は骨端軟骨についての報告です。

骨端軟骨とは??

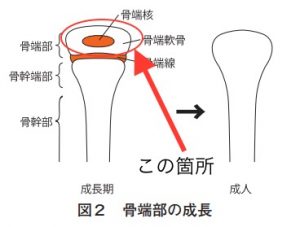

骨の先端にある軟骨で、この箇所が骨の成長に大きく関わります。

この骨端軟骨は子供の頃、つまり成長期の身長が伸びる時しか存在しません。

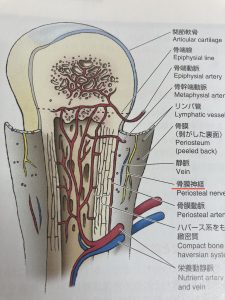

成人になると上記の図にある骨幹部、骨幹端部、骨端部は癒合して一つの組織になります。

この箇所にストレスが掛かり骨端軟骨を引っ張る事が、痛みの原因です。

※先日お伝えしたオスグッド病も、大腿四頭筋が脛骨の骨端軟骨を引っ張る事が痛みの原因となる。

https://seiren-do.com/casestudy/2021/05/09/成長痛と骨膜の関係〜オスグッド病は膝の使い方/

スポーツやトレーニングで筋肉に疲労・負担が溜まり筋肉の緊張が強くなると、骨に対しての伸張性のストレスが加わり、骨端軟骨に負荷が掛かり炎症が起こってしまうから成長痛に繋がる、との考え方が一般的です。

筋肉が硬い→柔らかい筋肉ならストレスが掛かりにくい→骨端軟骨に負担が掛からないから成長痛にならない。

この考え方だと、トレーニング後のストレッチをやる事は非常に大切です。

更に身体の使い方、練習後のクールダウンは絶対に必要です。

練習前より、練習後の方が身体にとって必要な刺激となり、クールダウンが疲労物質を取り除いて、回復を速くするきっかけになります。

では骨端軟骨の原因で痛みが出たケースはどうしたら良いか?

①骨端軟骨の治療

・当院で出来る治療、骨に対しての治療法です。

骨端軟骨は骨膜の一部に含まれる為、筋肉によって牽引された骨膜を元の位置に戻す刺激を加えることで、痛みの軽減につながります。

痛みの箇所を抑える事で痛みが軽減するケースは、骨膜の位置が離れている可能性があり、脛骨粗面辺りを優しくリリースする事で痛みの緩和が期待出来ます。

成長痛の治療→https://seiren-do.com/casestudy/2021/05/02/「成長痛」は早期の治療で改善します、大事なポ/

②サポーター

骨の出っ張り、骨端軟骨をサポーターで押さえつけると痛みは軽減します。

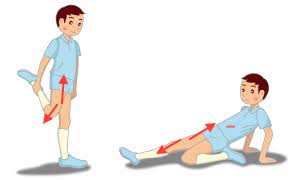

③ストレッチ

膝の前側を伸ばすストレッチ。

ストレッチのポイントは

・痛みが出るところまで伸ばしてストップ

・呼吸を止めない→止めると筋肉を傷つけてしまう

・伸びた感覚が感じられる(痛みが無くなった)時に辞める

子供の成長痛について非常に分かりやすい資料がありました。是非参考にしてみて下さい☝️

千葉県の医師の先生が投稿してくれた資料

https://www.chiba.med.or.jp/general/millennium/pdf/millennium46_10-12.pdf

子供の腰痛も成長痛??股関節の柔軟性をチェック!

「子どもの腰痛ってありますか?」

時々親御さんから相談をうけます。

子供と大人は身体の作りが違いますが、決して珍しくありません。

以前ブログにUPした→https://seiren-do.com/casestudy/2020/10/11/3ヶ月以上続いた腰痛は、脚(あし)の緊張が原因/

今回は、子供で股関節の負担から腰痛になる仕組みを報告します。

◆腰痛を訴える箇所

・

①腰仙部→腰椎と仙骨の間

②仙腸関節→骨盤の関節

③腰部全体→腰の覆っている筋膜

この辺りが多く痛みを訴える箇所です。

◆原因

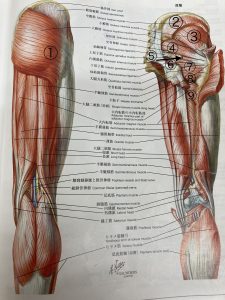

①お尻の硬さからの腰痛→なぜお尻が硬いと腰痛になる?

お尻は骨盤から大腿骨に繋がる9つの筋肉あり。

お尻の筋肉は人間の身体で一番「丈夫」で「分厚い」筋肉の為、一番力も入ります。

例えば筋トレでベンチプレスを上げる際、100kgを上げようとすると大変です。

しかし脚を使ったトレーニング、レッグプレスは100kgでもほとんどの方が可能です。

なぜならお尻の筋力は、一番強力な箇所。

つまり筋力レベルは、お尻の筋力>腰の筋力

多くのスポーツにおいては、脚は1番使う箇所

脚を使う=股関節を使う為、自然と疲労が溜まり緊張する。

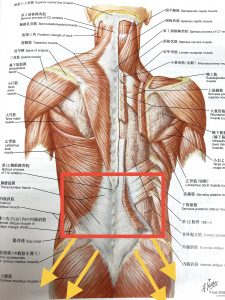

スポーツをする→疲労が溜まる→筋肉が徐々に硬くなる→お尻の筋力の方が強力な為、腰をお尻に引っ張る→腰痛になるケース多し!

この図式が当てはまり、多くの腰痛パターンで見られます。

※お尻が緊張すると牽引作用が働き(黄色→)腰を引っ張る形になる(赤枠)。

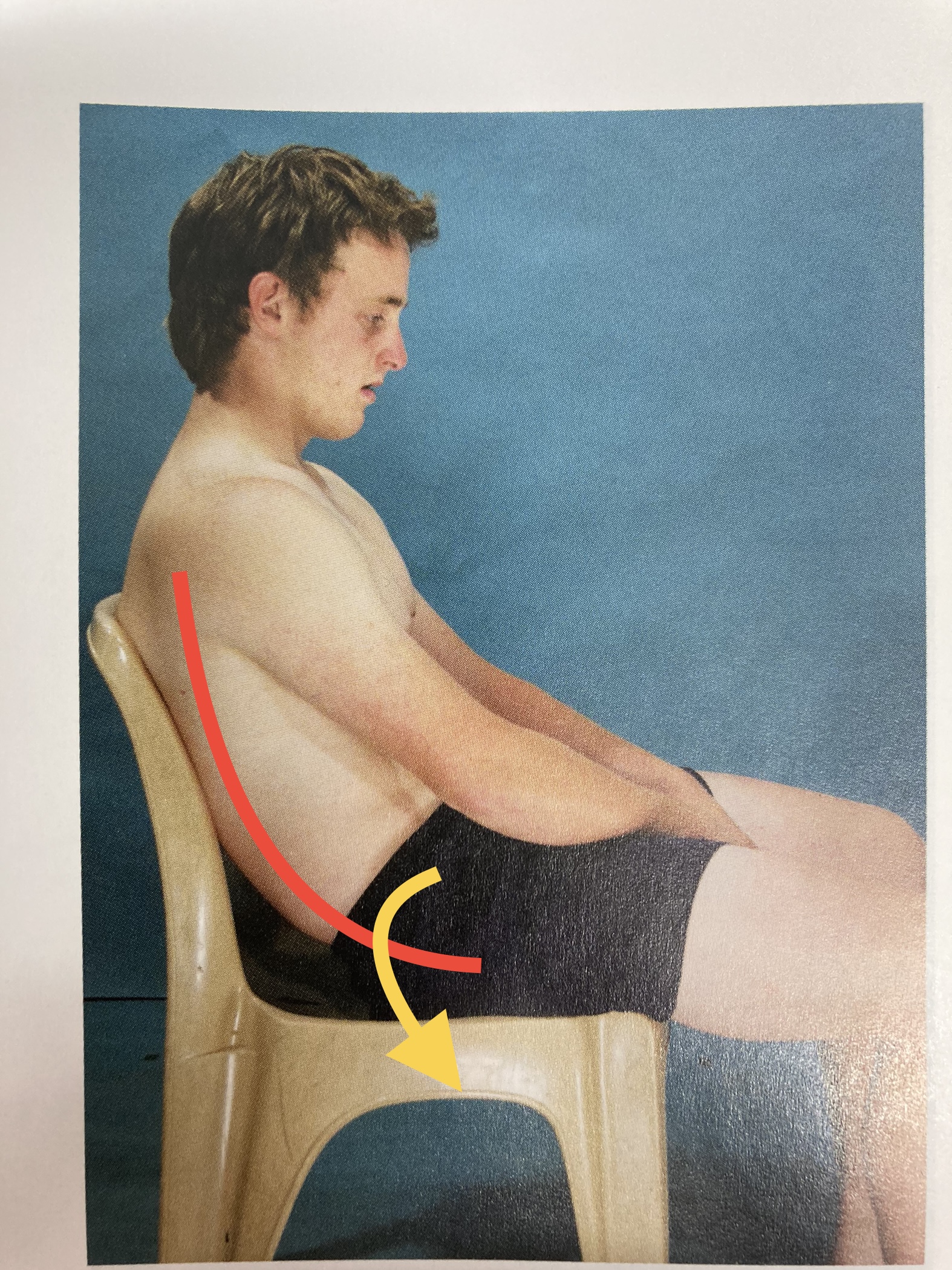

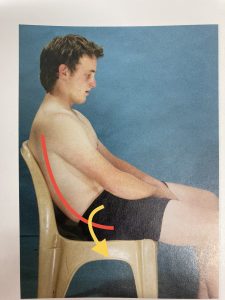

②普段の使い方 姿勢

特に多い、座っている姿勢が悪いケース。

※背骨が丸くなり(赤ライン)骨盤が後傾している(黄色→)

・お尻は常時伸ばされて伸張性の刺激が入るから痛みが出やすい

・背骨が丸くなり筋肉が伸ばされて、弱くなる

・骨盤が後傾している為、骨を土台に支える形が出来ておらずお尻の筋肉で支えているから疲れやすい。

◆対策

まずはストレッチ

→https://m.youtube.com/watch?v=J40CVl5bpF8&feature=youtu.be

座位の姿勢

この2つからまずはやってみましょう。

成長期の踵の痛みはシーバー病?症状を解説!

前回のオスグッド病に引き続き、成長期に踵が痛くなる症状は「シーバー(セーバー)病」と呼ばれています。

これは踵のアキレス腱付着部における骨端症と言った症状です。

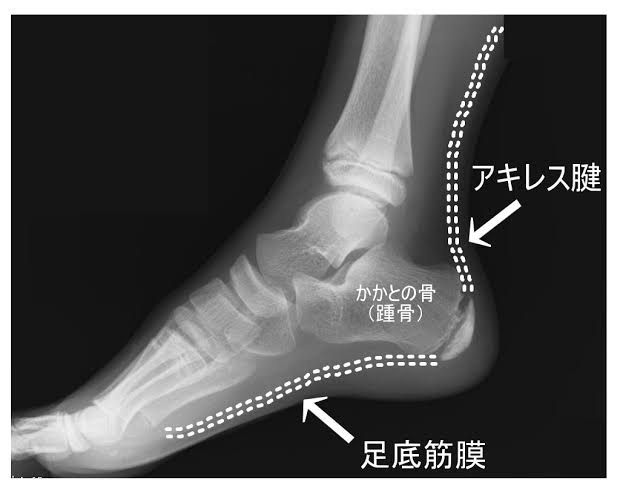

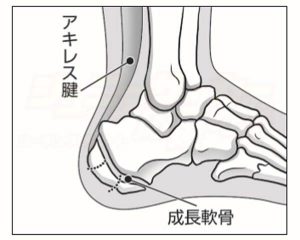

◆アキレス腱周囲の構造

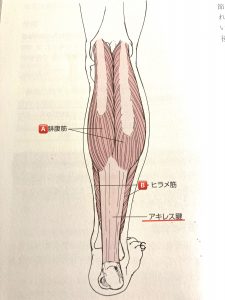

図① ふくらはぎの後方から見た図 ?️と?️の筋肉(腓腹筋 ヒラメ筋)がアキレス腱に移行して踵に付着する。

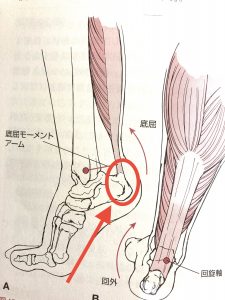

図② つま先立ちになると、アキレス腱が収縮する事で踵に牽引力が加わりこの箇所に負担が掛かる。

この症状は、アキレス腱が過度に牽引する事+成長期は骨がまだ完成していない為、骨膜の炎症もしくは骨自体の痛みとなる可能性あります。

図③ 踵の後方(骨端)は骨がまだ完全に引っ付いておらず、アキレス腱が過度に使われるとこの箇所を引っ張る事で骨の炎症が起きる。

また足裏?には足底筋膜という足を支える筋もあり。この箇所が硬く緊張する事でも負担が掛かりやすくなる。

図④足底筋膜の筋

図⑤

赤線はアキレス腱の牽引力

黄色線は足底筋膜の牽引力

緑枠は骨端部、離れてしまう!

お互いに筋緊張が強くなると中間地点の踵に負担が掛かる為、踵の痛みの原因となる。

◆どんな状態?

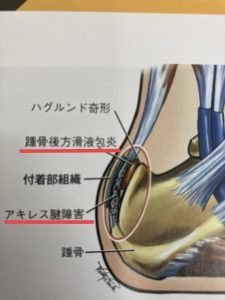

・踵に付着する軟部組織(筋肉や靭帯、滑液包)の障害

アキレス腱自体の損傷や、クッションとなる滑液包の炎症

・骨端軟骨の障害

腱が踵を引っ張る事で軟骨が剥がてしまう。

◆病歴、原因

オーバーユース(使い過ぎ)によるもの。

負荷が増えると朝の起床時に踵周囲の痛みあり。

歩行したりお風呂で温めたりすると徐々に良くなる。

トレーニング中は痛み少ないが、終了後に痛み出現多い。

◆治療法

①アキレス腱や足底筋膜のストレッチ

②骨盤や股関節等、下半身の機能回復

③テーピング・サポーター等装具着用

④足関節や距骨下関節の可動域改善

⑤アキレス腱を中心としたトレーニング

成長痛は安静にすれば痛みは改善します。

更に、症状に合わせた治療・トレーニングをする事で早期回復が期待出来ます。

安静+早期治療で成長痛から解放されましょう。

成長痛と骨膜の関係〜オスグッド病は膝の使い方で、痛みは軽減する。

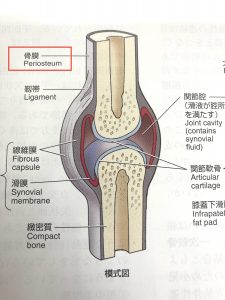

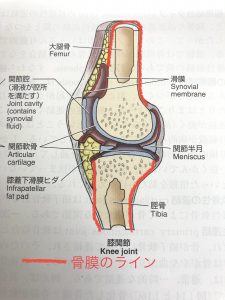

前回報告した「成長痛」にも関わる骨膜。

骨膜とは、骨の表面に着く膜の名称です。

(断層図)

骨膜には関節を支える靭帯や滑膜も繋がります。

(縦の断層図)

赤ラインで骨膜に覆われています。軟骨には骨膜はありません

・骨膜神経→痛みを感じるなどの感覚神経

この骨膜が引っ張られる事で、痛みが出る成長痛。

ではなぜ成長痛が頻発するのか?

原因の一つは、身長が伸びる=骨は成長する→骨膜が伸ばされる状態が続く。

骨の痛みを感じやすい刺激は

圧縮<伸張

押されるより伸ばされる方が痛みを感じやすくなります。

身長が伸びる期間は、骨膜にもストレスが掛かり痛みが出やすくなる為、成長痛が出るものと考えられます。

成長痛の代名詞「オスグット病」。

膝の痛みとして有名な「オスグッド病」は膝の前側に痛みが出る症状。

(?この箇所が「脛骨粗面」といって大腿四頭筋が着く箇所。酷くなるとこのように骨を引っ張る作用が働き、骨を剥がしてしまう。)

オスグット病は以下の状態です。

膝の前側に痛みが出る→膝の前側を引っ張るから痛くなる→脛骨の骨膜が伸長される+骨端軟骨が牽引される為膝の痛みが出る。

例えば屈伸運動では、膝を曲げた時に脛(すね)を前に倒す事で膝に伸張性のストレスが掛かる為に痛みがでます。

・脛を前に倒す事で身体の重心から脚の距離が遠くなる事でてこの原理から、膝前に過度なストレスが加わってしまう。

・脛が前に倒れると、脛に付着する大腿四頭筋が伸張されて骨を引っ張る作用が働く。

しかし、動作を変えることで痛みはすぐに減ります。

それは脛を前に倒さない曲げ方です。

以前UPしたブログに詳細あり

→https://seiren-do.com/casestudy/sports/2020/11/29/骨盤の正しい位置は?⑤~ケガをしない為には骨/

オスグッド病を抱えた子供に共通している事は、身体が硬い=ストレッチをやると認識されていますが、身体の使い方が悪いから硬くなる、と考える必要もあります。

①大腿部(太もも)は踏ん張りを効かす箇所の為、陸上や野球、サッカー、バレー、バスケ等で負担が掛かる。

②膝の曲げ方や使い方が悪い、練習量が多い等で負担が蓄積される。

③筋肉の質が硬くなり、骨を引っ張る作用に耐えきれなくなって膝が痛い=オスグッド病となる。

次回は踵の痛み、シーバー病について報告します。