乳幼児の頭の矯正 ~症例6 0歳の男の子 吐き戻し・向き癖・右の軽度平坦パターン 卒業報告

患者様 0歳 男の子

症状 後頭部に左右差

軽度の斜頭

向き癖

吐き戻し

反り返り多い

治療期間 6ヶ月

治療回数 6回

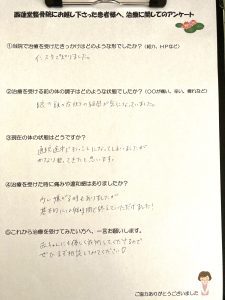

①当院を知ったきっかけはどのような形でしたか?

・インスタグラムを見て(情報送信してくださってるのがよかった)

②治療を受ける前の体の調子はどの様な状態でしたか?

・斜頭でおでこと後頭部に左右差がありました。

そり返り、向きぐせもあり、吐き戻しも多かったです。

③現在の体の状態はどうですか?

・まるい頭だねとよく言われるようになりました。

先生にも夫にももう治すところはないと言われてしまいました(笑)→晴れて卒業です!

④治療を受けた時に痛みや違和感はありましたか?

・息子は特に泣くこともなく治療を受けていました。

おもちゃも持参していつも普段通りすごしていました。

月齢が低い頃は1回でかなり改善し驚きました。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願い致します。

・ヘルメット治療をされている方の体験談をたくさん読んで、少しでも早い方がよいと思って生後2ヶ月から通い始めました。

まだふにゃふにゃの赤ちゃんだったので不安でしたが、早くから通ったおかげでものすごくきれいになりました。

親御さんの判断にはなりますが、後悔ない道を選ばれますように。

私は通えるところに西蓮堂さんがあって本当によかったです。お世話になりました。

個人的に治療と並行してだっこの仕方を見直したのもよかったと思っています。

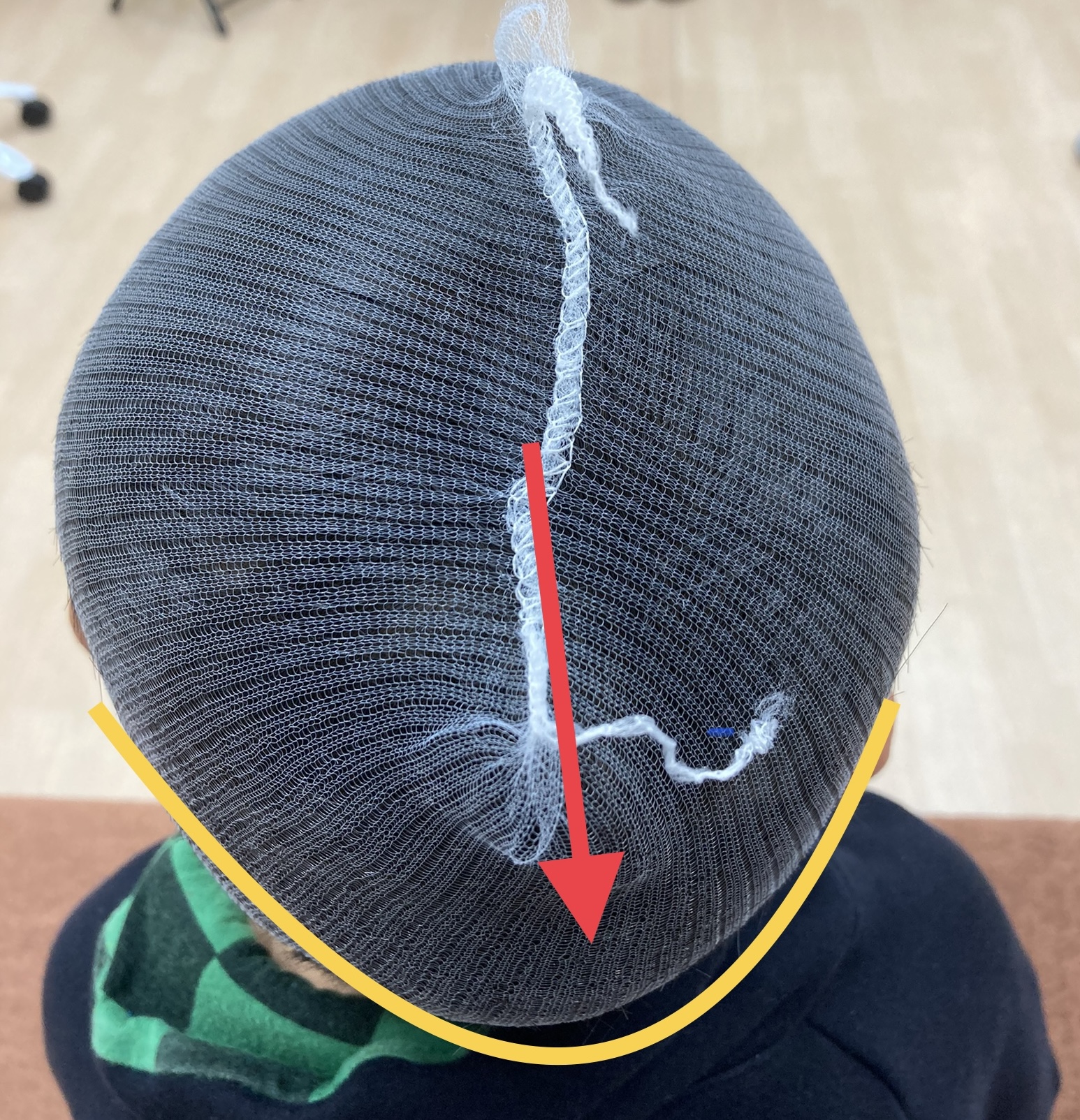

【今回の治療経過】

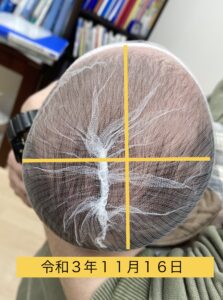

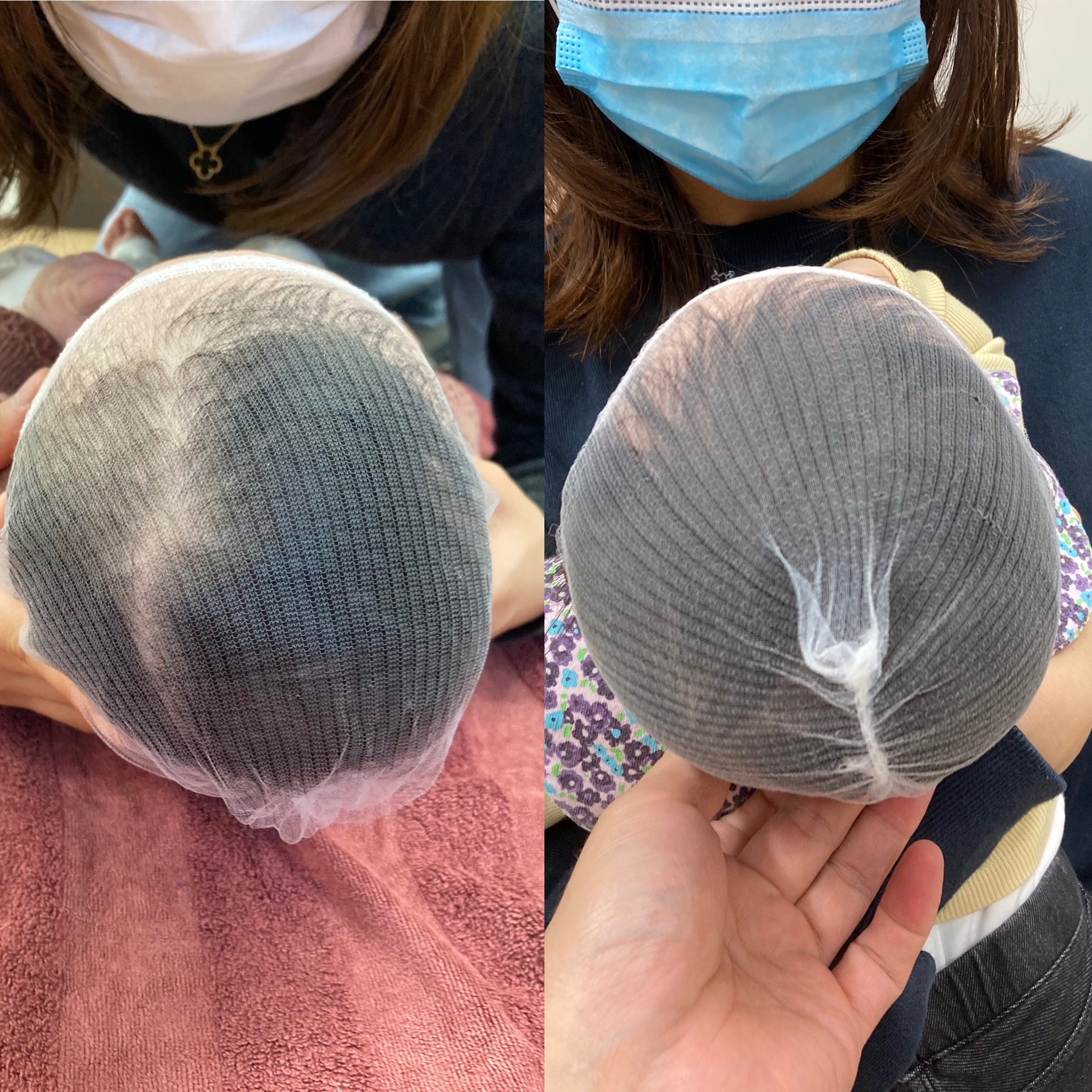

《令和3年11月》

右側が左に比べてやや平坦な状態

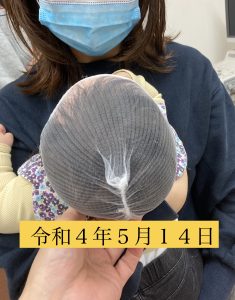

《令和4年5月》

左右差が目立たなくなり、非常に綺麗な形状となる。

【今回の経過について】

・この患者様は幾つか症状があったが、日を追う毎に改善が見られて順調に成長が見られた症例でした。

頭の形だけでなく、他の症状も殆ど改善された為終了しました。

やはり早期に来院されると月齢が6ヶ月程だと随分変わる可能性も考えられます。

乳幼児の頭の矯正 ~症例5 0歳の女の子 左絶壁のパターン 卒業(転院)報告

患者様 0歳女の子

症状 左側の絶壁

治療期間 5ヶ月

治療回数 6回

①当院を知ったきっかけはどのような形でしたか?

・インスタで知りました。

②治療を受ける前の体の調子はどの様な状態でしたか?

・頭の左側の絶壁が気になっていました。

③現在の体の状態はどうですか?

・通院途中で引っ越しになってしまいましたが、かなり整ってきたと思います。

④治療を受けた時に痛みや違和感はありましたか?

・少し嫌がる時もありましたが、基本的には短時間で終えていただけました。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします。

・赤ちゃんにも優しく施術してくださるのでぜひまず相談してみてください❤️

【今回の治療経過】

お母さんの悩みは一点

①左側の絶壁

《令和4年1月》

左側の平坦な状態が分かる

《令和4年5月》

1月と比べると左側が丸くなってきて、左右対称に近づく。

4ヶ月間で随分と変わる様子が分かります。

【今回の経過について】

今回は転勤の都合で治療は中止となりましたが、ある程度の形状まで仕上げる事が出来ました。

月齢が6ヶ月程だと随分変わる可能性も考えられます。

まだお母様が平坦な状態が気になるとの事で、知り合いの先生が近隣に見える為其方の治療院を紹介しました。

もう少し丸くなってくれるといいですね。

乳幼児の頭の矯正~症例4 1歳 女の子 右突出のパターン 卒業報告

患者様 1歳 女の子

症状 右後頭部の突出 笑うと口角が上がる

治療期間 7カ月

治療回数 11回

①当院を知ったきっかけはどのような形でしたか?

・HPで他より安かったからです。

②治療を受ける前の体の調子はどの様な状態でしたか?

・口が歪む

・頭の形が気になる

③現在の頭の状態はどうですか?

・気にならなくなりました。

④治療を受けた時に痛みや違和感はありましたか?

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします。

・通ってよかったです。

【今回の治療経過】

お母さんの悩みは2点

①右の頭の突出

②笑った時の口の歪みが気になる

以上の2点に対して治療をスタート。

≪令和3年9月≫

令和3年9月時点 右後頭部が側方に突出している。

口を開けると下顎骨が右にスライドする傾向が見られる。

≪令和3年12月≫

口の歪みはほとんど見られなくなる。

≪令和4年4月≫

右側の側方突出も随分と減ったため、治療を終了とする。

【今回の経過について】

治療経過を見ていると、当然成長に合わせて頭の形状は変わる事が予想される。

その過程で

「左右対称に近い状態での成長を期待する」要望が近年非常に多い。

今回の女の子も酷く歪んでいるわけではなかったが、このまま成長すると右側が突出したまま成長したかもしれません。

およそ半年近くかけて経過を診させて頂くと、途中で手直しが出来る為暫くはこのスタイルで治療をする予定です。

また卒業したお子様が見えた時に報告します。

乳幼児の頭の矯正~症例3 5歳 男の子 右突出のパターン 卒業報告

患者様 5歳男の子

症状 右後頭部の突出 就寝時左向き癖あり

治療期間 6カ月

治療回数 10回

①当院を知ったきっかけはどのような形でしたか?

・インターネットで検索してHPを見てきました。

②治療を受ける前の体の調子はどの様な状態でしたか?

・頭の形がデコボコしている。

・左右非対称だった。

・生まれた時からの形で小児科で成長に伴って治ると言われたが治らなかった。

③現在の頭の状態はどうですか?

・デコボコは少なくなり左右対称に近い形になった。

・親が手で頭を触っても違和感なくきれいな形になっている。

④治療を受けた時に痛みや違和感はありましたか?

・本人に聞いたら気持ちいいそうです。治療中に眠ってしまった事もありました。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします。

・頭の形が5歳になって改善されるのか半信半疑でしたが、きれいな形になって驚きと嬉しい気持ちです。

【今回の治療経過】

「右後頭部の突出が見られる」との訴えがあり、令和3年10月から開始する。

?令和3年10月

・右後頭部の突出が目立つ

・首が右に回旋してしまう

?令和4年1月

・右側が突出するが少し丸みが出てくる

?令和4年4月

・以前の様なデコボコは見られなくなった。

・右後頭部はほとんど目立たなくなる。

・就寝時左を向く癖あったが、現在は右を向いて寝る事も増えた。

【今回の感想】

5歳でも頭の矯正によって変わる良い症例となりました。

当初は半信半疑で来院された、との感想があった通り通常では

・変わる事はない

・5歳になったら頭の矯正しても同じ

などと考えられています。

しかしこの様に結果を出し続ける事で、同じ「頭の形」の悩みを抱えられた方の役に立つことが出来る為、随時報告を続けます。

メディカルチェックをしてケガの予防をする

今年3月から社会人サッカーチームのトレーナーを努めることになりました。

最近の活動では、5月に開幕するシーズン前に選手全員を対象としたメディカルチェックを行っています。

今回報告する事は「メディカルチェック」について、現場で出来る事が中心となりますが簡単に報告します。

【メディカルチェックの役割】

メディカルチェックとは、スポーツ選手が運動を行うに当たっての健康診断で、健康管理のみならずスポーツ傷害の予防に対して有用と考えられています。

・急なケガ(突発的)に対しての応急処置

・身体の使いすぎ(いわゆるオーバーユース)、日常生活上で起こる原因の慢性障害

・痛みを抱えながらもプレーに対しての判断

以上の点を中心に行い、事前に故障しない為のチェックをする為、メディカルチェックは非常に大切な役割を果たしています。

【実際にスポーツ現場で出来る事】

プロスポーツ選手はチームと契約する際にメディカルチェックを受けますが、僕らが出来る事は筋骨格系の検査が中心となります。

例を幾つかあげます。

・現在の問題点(痛む部位)と過去の傷害歴→学生時代のケガ、手術歴

・スポーツ歴(競技レベル、練習時間、ポジションなどを含む)

・現在のポジションについての特性、ポジションに合わせた状況か

・身体の硬さや関節の柔軟性、ケガをしてからの弛緩性(軟らかすぎるか)

・下肢のアライメント、関節可動域、圧痛点の有無、筋力

もっと詳細に知る事はドクターの範疇である内科的な検査を行います。

・身長・体重、血圧・脈拍(アスリートは脈拍が遅い場合がある)

・血液(貧血など末梢血液一般)

・生化学(血糖値や肝機能、コレステロール、尿酸値など)

・尿(尿糖や尿タンパクなど)

・レントゲン(胸部写真で心臓や肺の大きさなどを見る)、MRI等の画像検査

・心電図(安静時の不整脈など

・)運動負荷心電図(トレッドミルやエアロバイク使用にて運動中の脈拍変化)

【メディカルチェックの実際】

3月27日(日)に刈谷の港町グラウンドで6名の検査を行ってきました。

今回行った検査は

①身長、体重、体脂肪の簡易的な検査

②筋力検査

③関節の可動域の検査

④疼痛の確認

⑤骨の柔軟性を確認する検査

⑥動作の中での左右のバランス

【メディカルチェックをして感じる事】

昔ケガをした、手術をした事で動きの不具合がある選手もいて個別の指示を出す事は大切です。

しかし一番大切なことは、身体を「診る」とは教科書的に書いてある検査ばかりでなく、選手の背景を追う必要もあります。

結局は選手自身の性格や筋肉の特性等判断した上で、身体のチェックをする事が必要になってきます。

開幕まで1ヶ月弱、まだ選手全員のチェックは済んでいない為今後少しづつ進めている段階です。

この環境を与えてくれたAS刈谷のスタッフの方に感謝しつつ、此方の出来る事を選手に提供し続けていきます。