頭のゆがみ・治療について

10月に上げたブログを纏めました。

参考にして頂けたら幸いです。

11月の休日について

11月3日(水)と23日(火)は祝日の為お休みとなります。

頭の形・治療について⑤ 上顎のゆがむパターン&頭の治療の考え方について

◆上顎の歪みとは?

上顎は2つの上顎骨と口蓋骨が合わさったもので、これらは対(つい)になっている為関節を構成している。

関節を構成している為、関節面の歪みから位置関係が変わる可能性はあります。

ではどんな状況でゆがみが起こるのか?

①日常生活上での習慣

・顎の歪みは片方しか噛まない噛み癖や、普段の姿勢で首が傾くなど気付かないうちに進行するケースが多く見られます。

②下顎骨に合わせてゆがむ

・上顎自体がゆがむ事は少なく、下顎は筋肉の緊張によって牽引されて位置が変わりやすい為下顎骨の噛み合わせに合わせて徐々に変わるケースもあり。

③乳児期からの顔が歪む状態を維持して成長した為、顔の配列が崩れたまま顔面が形成される。

・1つのパターンとして「トーション(ねじれ)」という症状がある。

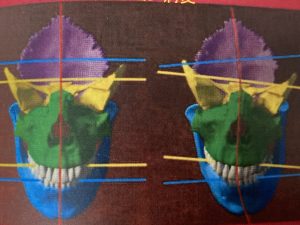

蝶形骨が冠状面(側面上)で傾く、更に後頭骨が蝶形骨と逆に傾く。その結果上顎を含めた顔面の傾きとなる。

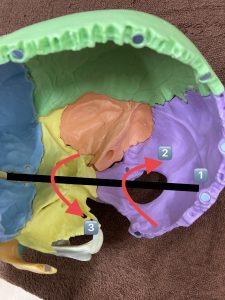

・側方から見た頭蓋骨

側頭骨と頭頂骨を取り除く

1️⃣後頭部から前頭部に掛けての「軸」、ここを回旋する。

2️⃣後頭骨は右回旋

3️⃣蝶形骨は左回旋

蝶形骨の動きつられて、頬骨→上顎骨と歪む原因となります。

上記2枚の写真は顔の歪みがはっきり分かります。

◆治療について

このようなケースについては、今までブログでお伝えした通り早期の治療であれば変わる可能性が考えられます。

私たちが行うオステオパシーを含めた徒手療法は、骨の生理学によって効果が見られる時間がかかってしまいます。

今回挙げた「トーション」に関わる蝶形骨~後頭骨の関節は12~15歳程で固まる可能性が高く、もしかしたらその時期までに治療する事で顔面の歪みは軽減できるかもしれません。

しかし他の骨の縫合が固まっている状態や、顔面骨の形状により適応している、目立った機能障害が無い場合だと矯正が必要がない可能性が考えられます。

当院に来られる頭や顔の歪みについての症例としては以下の通りです。

・斜頭

・絶壁

・短頭、長頭

・発達障害

・顔面神経痛

・頭痛、肩こり

・勉強が苦手

・姿勢不良

今までは「大丈夫」、「心配ない」、「成長につれて改善する」、「放っておけばいい」と言われていた頭のゆがみ。

正解が無いような治療かもしれませんが、ゆがみが改善する事で解決する症状が多い事も判明してきました。

当院でも「骨を治す整骨業務」として、これからも日々研究を続けていきます。

頭の形・治療について ④ 頭と顎のゆがみの関係は側頭骨に注目

頭の形やゆがみから、顎(あご)に症状が出る事は知っていましたか?

今回はゆがみと顎の関係に対しての見解を報告します。

◆顎のゆがみについて

顎のゆがみは、顔の上顎部と下顎部の位置関係がずれる事で「噛み合わせ」や「顎関節症」に繋がります。

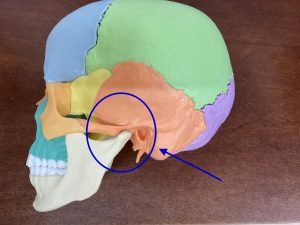

例えば斜頭症では、顔の側面にある側頭骨が前方に押し出される為、下顎の位置が前に押し出されます。

下顎骨の収まる場所は側頭骨の関節窩。側頭骨の位置を正してあげないと、下顎骨の歪みが変わらない可能性が高くなります。

・青→の箇所が側頭骨の関節窩(かんせつか)、下顎骨はこの箇所を中心に動きます。

例)左斜頭症の場合

上から見た図、左前方に押し出される

・後頭骨(紫色)が前に押し出されるから側頭骨(オレンジ色)も同様の負荷が掛かる、結果的に下顎骨は右前方に回旋してしまう。

当院に来られている五歳の女の子、右側の斜頭症があり左方向の負荷がかかった状態です。

普段の寝る向きも左側に向く事が多い為か下顎も左→右に押される状態になります。

まだ5歳だとこれから成長段階で改善する可能性も十分ありますが、顎の位置関係は容姿に関わる為このような状態も早い時期からの治療で対応する必要があります。

次回は上顎の歪み、治療の考え方について報告します。

頭の形・治療について ③どんな考え方で治療をするのか?斜頭の仕組みと治療の考え方

赤ちゃんの頭の治療についてのお問い合わせで、必ず聞かれる質問は「どんな治療をするんですか?」と聞かれます。

あまり情報が無い治療の為か気にされる親御さんは多いかと思い、今回は治療内容について報告します。

◆頭の捻じれ「斜頭」はこんな状態

・頭の骨は元々決められた位置にあります、しかし赤ちゃんの頭は非常に柔らかい為同じ向きで長時間横向きになる事で頭の位置が捻れてしまいます。

例えば出産後の斜頭は寝る向きによって簡単に変わってしまう結果起こり得る症状です。

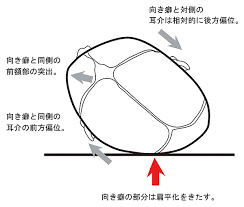

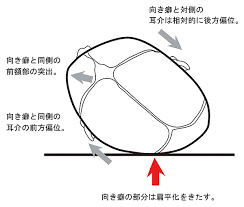

上記の図は左横向きに寝た場合に起こりえるパターン。

➀左の側頭部は前方に押し出される為、絶壁状態になる。

②左の前頭部も前方に押し出される為、左凸になる。

③右頭部(全体的に)は左の向きを相殺する為、後方に捻じれる。

斜頭ではこのように左右異なる捻じれのストレスが常時掛かる状態とも言えます。

その為、捻れた・歪んだ頭を戻すには一つ一つの骨の位置を確認して元の位置に戻る刺激を加えます。

◆当院での治療法~歪みの改善法~

・骨の位置、可動性を一箇所ずつ確認する

→骨の位置を確認します、斜頭では左右の位置関係が僅かながら異なる状態の為、一つ一つ骨にコンタクトをして確認をします。

・骨、縫合、泉門の「硬さ、密度」を確認する

→頭全体の中で、触診をすると特定の箇所だけ硬さ、張り、出っ張り等見られる場合があり、これらの箇所には僅かな力で緩めます。

密度が高い、とは骨自体に局所的に「小石がある」ような硬さが時折見られます。この状態では骨自体が緊張して、不快な症状を引き起こします。

例えば、いつも泣いている、癇癪がある赤ちゃんはこの類のケースかもしれません。

・骨、硬膜を通じて矯正する

→頭骸骨と頭の中にある硬膜は繋がっている為、頭の歪み=硬膜の捻じれ と捉える事が出来ます。

側方の断面図

硬膜は脳全体を包みこんで、更に頭蓋骨の内面と繋がっています。

側方の断面図 その2

硬膜と頭蓋骨は重なっている形状です。

これらの硬膜が呼吸につられて僅かに動くため、頭部全体を包み込むようにして可動性を確認します。

◆実際の治療はこんな雰囲気

触れる、包み込む様な治療が中心です。

以前はお子様が泣きながらでも治療していましたが、最近では大人しくなった状態で治療する様にしています。

泣いた状態だと、興奮している為身体が硬くなる傾向となります。その状態では治療の結果が出難いと判明(当院の見解!)、落ち着いた状態で治療をする方針です。

赤ちゃんの頭の矯正・治療は、やはり早ければ早いほど結果が出る治療となる為、出産後2ヶ月くらいからやる事をお勧めします。

もちろん、4.5歳のお子様も通院されており絶対治らない訳ではありません。

より早い時期の方が骨が柔らかい状態なので、気になったら早めに取り組んでいきましょう。