ダイエットはいつでも大丈夫!②リバウンドしない為には「設定値」の存在を知る

今回はダイエットの天敵?リバウンドについて報告します。

当院では、トレーニングで通っている方に必ず「ダイエットは長期間かけて痩せる必要がある」と伝えています。

それには体重についての仕組みを知る必要があります。

実は、体重の設定値は脳の視床下部(ホルモンを出す司令塔の役割の箇所)で決められており、体重が大きく変わらないような「恒常性の維持」という生理的作用が働いています。

体重の設定値が決められている間は、その設定値に近づく様体が勝手に働きます。

体は安定した状態を望む為、消費カロリーが増えると摂取カロリーは増えます。

ある大学生達の実験では次の結果が出ました。

→運動する時間を1時間増やす度に、余分に300kcal摂取した。

ダイエット目的で運動したのに、動いた分だけ摂取してしまう…こんな悩みを抱えた方は非常に多いですが、人間の生理的作用が働いただけなのです。

リバウンドをしてしまうのは、この設定値が関係します。

例えばこんな人がいます。

・体重が60kgの女性

以前は50kgだったから、2ヶ月で10kg減らしたい!

食事制限やトレーニングをして短期間で痩せれるか?

可能性はあります。

しかし設定値が60kgのままだったら…

体が60kgに戻ろうと勝手に働いてしまいます。

体重が減ったのに、食欲が止まらない結果ドカ食いしてしまい結局60kgに戻ってしまう。

→リバウンドの典型的パターンです。

つまり、体重の設定値を下げない限り体重を減らす事は難しいのです。

設定値を下げるのは、時間が掛かります。

つまり、短期間では設定値が下がらない為時間を掛けて体重を落とす事が必要になってくるのです。

SNSではこんな見出しを頻繁に見ます。

・短期間で〜kg減らす方法

・わずか◯ヵ月で〜kg減った

よくあるフレーズですが、短期間で変わるものは短期間で戻ります。

なぜなら、体がついていけない=設定値が変わっていないから。

ダイエットする際にリバウンドしない為には、体重の設定値を下げる事が必要です。

それに対しては、身体を慣らす為に徐々に減らす事が大切です。身体はどんな事であれ、直ぐには変わりません。

時間を掛けて、達成する事を目標とします。

徐々に、徐々にと変化する事で設定値が少しずつ下がる→リバウンドしにくくなるのです。

どんな事でも「急がば回れ」ですね。

次回は設定値を下げるコツをシェアします。

ダイエットはいつでも大丈夫!①筋肉量を増やす

30代を過ぎると悩む人が多い「体重増加」。

今回は減量出来る仕組みについての報告です。

減量する為には食事管理+トレーニング、つまり筋肉量を増やす「筋トレ」をやる必要があります。

食事管理の面から考えると1キロ落とす為には7〜8000kcal必要となります。

例えば、ご飯を茶碗半分にすると100kcalになる為毎日続けると1ヶ月で約3000kcal消費する、1年続けると約35000kcal減ります。

また、トレーニングを続けると3ヶ月位で1〜2キロ増やせます、そうなると基礎代謝量が50kcal上がります。

トレーニングを続ける事で筋肉量が増えたまま維持出来ると、1年間で約18000kcal消費出来る事になります。

つまり…1年間継続して

ご飯を半膳にする+トレーニングを続ける

=約53000kcal消費→約7kg程減量出来ます。

結局、継続する事が1番大切になります。

ではどんなトレーニングがよいか?

①お尻を鍛える

・人間の体の中で一番厚い「臀部」。この箇所を強化する事で脚回りの筋肉量が増えて下半身の血行が良くなると言われています。

人間の血液分布量は腹部に80%あり、下半身に腹部は含まれる為

臀部の筋肉量が発達→筋肉に血液?が必要→循環しなくてはならない→腹部の血液を必要とする→結果的に、循環が良くなる為減量につながる

臀部トレーニングのお勧めは大人気の「ランジ」トレーニング。

色々なパターンがある為、やりやすい形で大丈夫です。

なかやまきんに君のランジトレーニング

https://m.youtube.com/watch?v=OlGiInYmSiw

次回は、長期間かけて体重を減らす事について報告します。

頭痛は、筋膜が関わるケースもあり

患者様 40代男性 営業職

症状

・頭痛がずっと続く

・腰も痛くなる(ピキッとくる)

・あくびが頻繁に出る

治療回数 1回

先日ご家族の紹介で初めて来院された男性の患者様。

①内科に受診するが目眩の検査は問題無し→目眩止めのお薬をもらう

②寝返りうつ時に頭がクラクラする

年末から仕事も忙しくて、病院では「ストレスからくる症状」と言われたとの事。

ストレス=やることが無い→安静にして下さい、という意味。

何か少しでも良く出来ないか?という訳でわざわざ遠くから来てくれました。

問診をして徒手検査から開始、全身を診ていく中で首の強い緊張感が見られました。

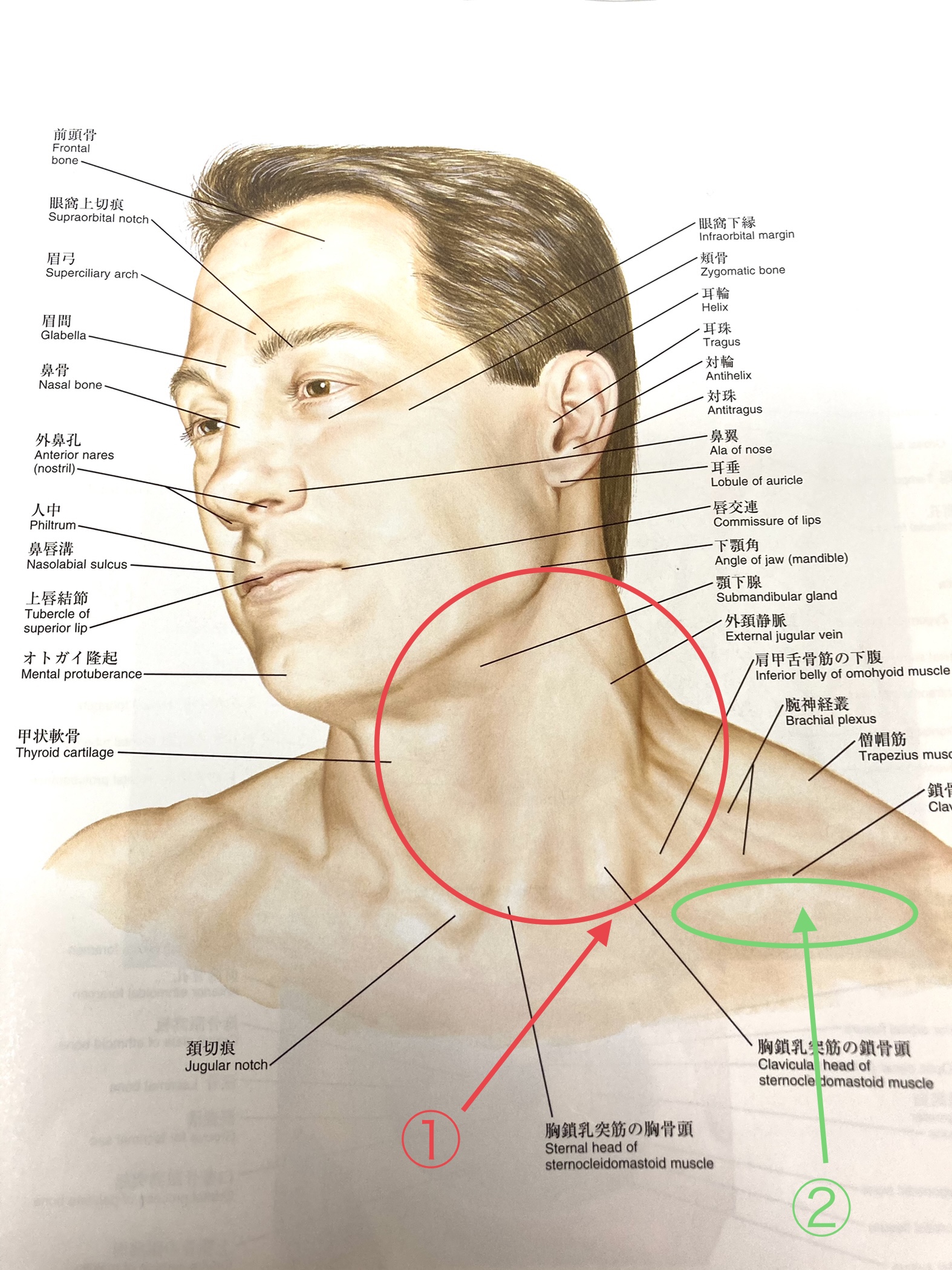

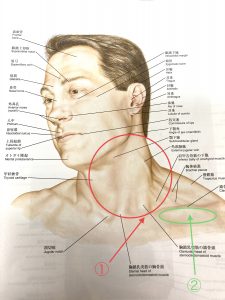

①首の前面

②鎖骨の下方

この①と②の箇所に緊張が常時ある事で、血管の圧迫と呼吸に関わる問題が出てきます。

実は、首の役割として「体幹部と頭部の間を通る循環の通行路」になります。

首に緊張するストレス→普段の使い方や不良姿勢によって負担が掛かることで、静脈やリンパ液の流れ=循環する機能に制限が掛かる可能性があります。

では首に負担が掛かる事で、どこに負担がでるのか?

様々ある中の一つ、首を支える筋膜です。

筋膜とは「筋肉の表面にある膜」と同時に、循環に関わる大事な組織。

筋膜が緊張すると付近を走行する血管やリンパ節を圧迫してしまう為、様々な循環障害が起こります。その結果、首の筋膜の緊張が継続する事で頭に必要な栄養素が行き渡らないと言われています。

因みに…あくびは「脳?に酸素が行き渡らない」と仮説もある為、首の筋膜が緊張する事で十分起こる可能性があります。

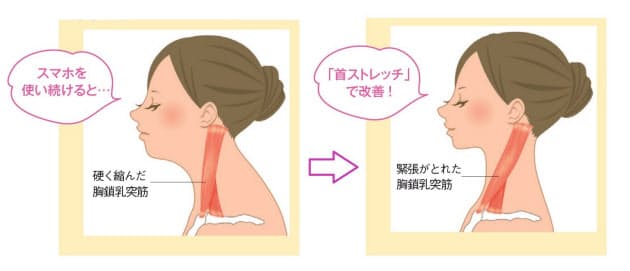

特に最近多いスマホ症候群では、首の位置が前方に入る為、首の緊張感が強くなりその結果ストレートネックになる可能性が高くなります。

このイラストにある「胸鎖乳突筋」は首の位置が前方に入る事で過剰に緊張する事が多いです。

この首の筋膜を治療。

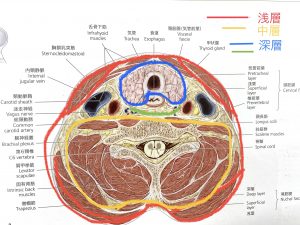

首の筋膜は主に三層あります。

特に問題が起こる事が多い

・中層の中頚腱膜

・深層の深頚腱膜

首の水平面

青、緑、黄色で囲った箇所の表面に付く筋膜が緊張するケースが多い。

これらの筋膜は鎖骨や顎の下顎骨、側頭骨など骨に付着する為、その箇所に対して緩めるケア。

一通り終わり、確認したら「首が凄く楽になりました!」と言われ終了。

後日メールで確認したら、非常に調子が良いとの事で一旦治療は様子見になりました。

頭痛の原因→首の筋膜の緊張が強い状態かもしれません。

筋膜の緊張は、普段の姿勢や仕事の作業内容によって、自然と緊張してしまう事が多いようです。

ただ首でも前側?横?後側?どこに制限が掛かるのかは個人差がある為、頭痛でお悩みの方は一度診てもらうことをお勧めします?♂️

身体を痛めない使い方②〜骨盤の傾きを注意する

「良い姿勢をしたいです。曲がった姿勢は嫌なので」

そう言われて治療にかかっている、70代の女性の患者様。

年を取ったと見られる姿勢はズバリ丸くなっている姿勢です。

女性にとって、年が多く見られる事は非常に大事な問題。早期に解決出来る方法は、身体の使い方は一つで変わる事もあります。

ちなみに、姿勢が丸い特徴はあります。

①首が前に出る

②背中が丸くなる

③骨盤の後傾

④膝が曲がってくる

この姿勢になると、関節痛に繋がる事は非常に多く見られます。

つまり丸くならない為には、①〜④を注意すると直ぐに姿勢は良くなります。

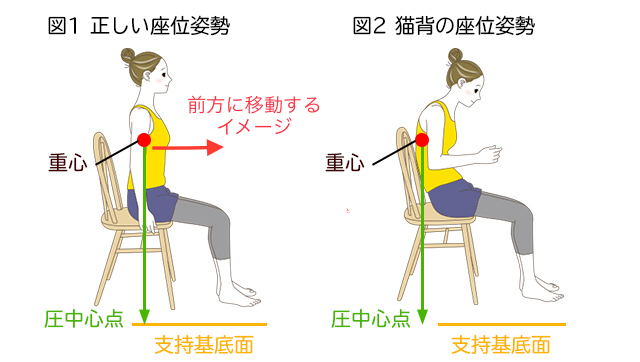

座っている時に気をつける一番大切なコツは骨盤の位置。骨盤を起こす前傾気味ポジションです。

姿勢が良くなると身体の負担は確実に減ります。

では何故多くの人が姿勢が丸くなるのか?

実は楽な姿勢は骨盤の後傾位なんです。

例えば、座る時後ろに寄りかかるように倒れますね。

後ろに傾く→骨盤が後傾→背中が丸くなる

このパターンになってしまうのは自然な事です。

しかしこのままでは姿勢が丸くなる可能性がある為、意図的に姿勢を起こす事をしないといけないです。

工夫するポイント

①何か腰、骨盤にあてがう→骨盤の前傾が保てます。

車の運転?やデスクワーク等に使えます。

②座る時には体全体を前にスライドする

姿勢をキープする為に、前にスライドするイメージを持つとGOOD?

身体を丸くしない為には座る時に?♀️トレーニングするといいです。

毎日続けると「姿勢美人」になって若く見える為、是非やってみてくださいね☝️

産後の骨盤矯正〜40代女性 4人目の出産後のケア

患者様 40代女性

症状

・洗濯物を干す時(しゃがんで立ち上がる時)

・睡眠中に同じ姿勢が続くと痛い

治療期間 3ヶ月

治療回数 5回

4人目の出産で骨盤矯正を受けに初めて来られた患者様。

「骨盤が開いているか?」気にされる方は非常に多くみえます。

骨盤を中心に検査する事から開始します。

当院の治療の流れは

①徒手検査

・骨盤の動き

・筋力検査

・反射検査

・背骨(脊柱)の可動検査

②必要に応じた治療

・マニュピレーション(徒手治療)

・トレーニング

③自宅で出来るセルフエクササイズの指導

特に③のセルフエクササイズが非常に大切になります。自宅で何気無しにしている動作が骨盤に対して負担を掛ける可能性が高いからです。姿勢や身体の使い方を伝えて実践してもらいます。

今回の症例は

・長時間寝ていると痛みが出る。

・かがんで起き上がる際に痛みが出る。

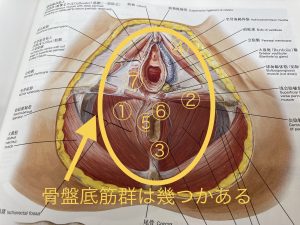

検査した結果、骨盤の底面にある「骨盤底筋群」の筋力低下が見られる。

骨盤底筋群は、股を閉めるトレーニングにて筋力アップが期待出来ます。

ヨーロッパでは、産後のトレーニングとして有名なケーゲル体操を中心に治療をする。

出産=骨盤の捻挫と見られる為、安定性を高めるトレーニングは必須です。

5回目に来た際には日常生活で問題がない為、産後骨盤矯正の治療は終了。

今回も産後ママに対して負担の無い骨盤に仕上げる事が出来ました。