変わらない逆子+4ヶ月続く腰痛

患者様 20代 女性

症状 ・逆子

・4ヶ月以上続く腰痛

治療期間 3週間

治療回数 3回

「変わらない逆子」+「4ヶ月続く朝起きた時の腰痛」の妊婦様が来院。「自然と治ると思ったけど、変わらなかったから来ました?」

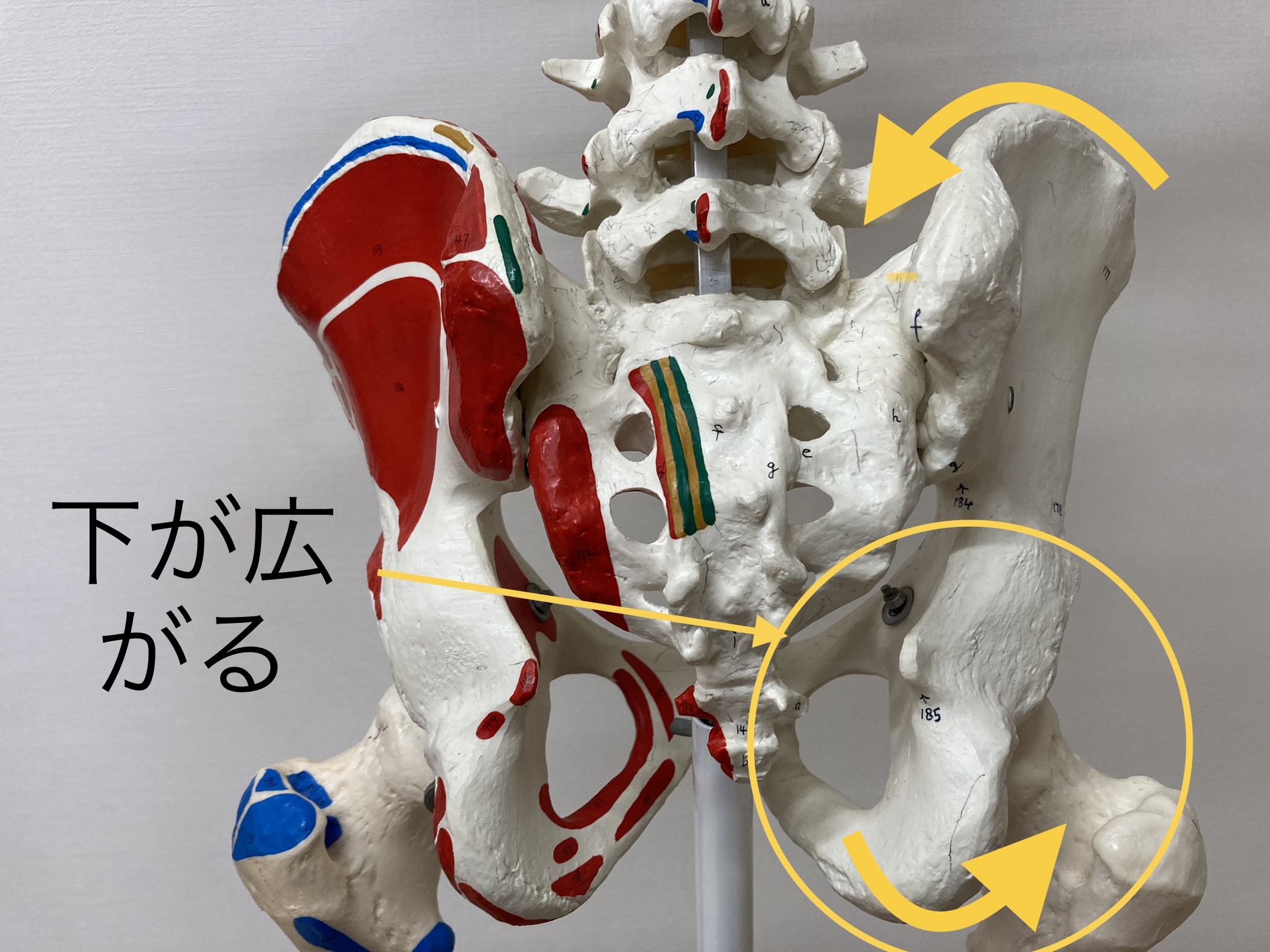

まず立った状態で可動性の検査→右の骨盤が後方に牽引、左右差有り

後ろに骨盤が引っ張られると、骨盤が「開く」形となり不安定な状態となる。

その結果、胎児が適切(快適?)な位置にいる事は難しくなる為逆子の改善に繋がらない可能性があります。

また、骨盤に牽引力が掛かる為に腰痛の原因となります。

1回目治療→逆子治療に効果のある「ウェブスター矯正(※)」にて一回のみ矯正。

(※)ウェブスター矯正とは、骨盤の矯正と反射の効果を促す優しい治療になります。治療時間も数分で終わる為、母体の負担もほとんどありません。

2回目来院→

産婦人科にて受診の結果、逆子改善

腰痛もほとんど無し。

3回目来院→

2週間空けて確認も、全く問題ない為終了。

今回は本当に上手く治療が効いたケース。

なぜなら、数ヶ月変わらなかった症状が実質1回の治療で改善した為。

特に逆子の改善率は、ほとんど成功しています。

副作用も無く、逆子で困っている妊婦さん?にピッタリの治療です。

年末年始のお休みについて

年末は31日まで通常に行います

年始は1月1日から4日まで休診となります。

宜しくお願い致します。

骨盤の正しい位置は?⑤~ケガをしない為には骨盤の前傾が良いのか?~

整骨院に来る症状として、多い症例の「スポーツ外傷」。

・プレー中のケガ

・相手とのコンタクト

・練習量の多いオーバーユース

様々な症例がありますが、体の使い方によって負傷するケースもあります。

骨盤の使い方を一例に挙げてみます。

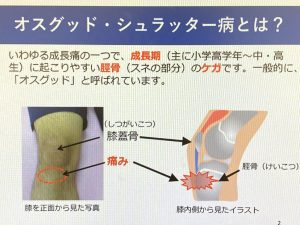

例1) 成長痛について

・オスグット病(骨端軟骨の炎症)という、成長期によく出る膝の痛みですが、解消法は以下のものが多いです。

①膝のストレッチ

②膝の装具

③安静

ただこれだけだと変わらないケースもあり。長期的に症状が続いている学生自身が良く分かるはずです。

ここで大切なことは「身体の使い方」。

膝が痛いから治療では△→痛みの原因が分からず、再発する可能性があります。

膝の痛くならない使い方+治療は〇→痛くならない使い方をすることで再発予防になる。

ではどんな使い方が痛めない使い方か?

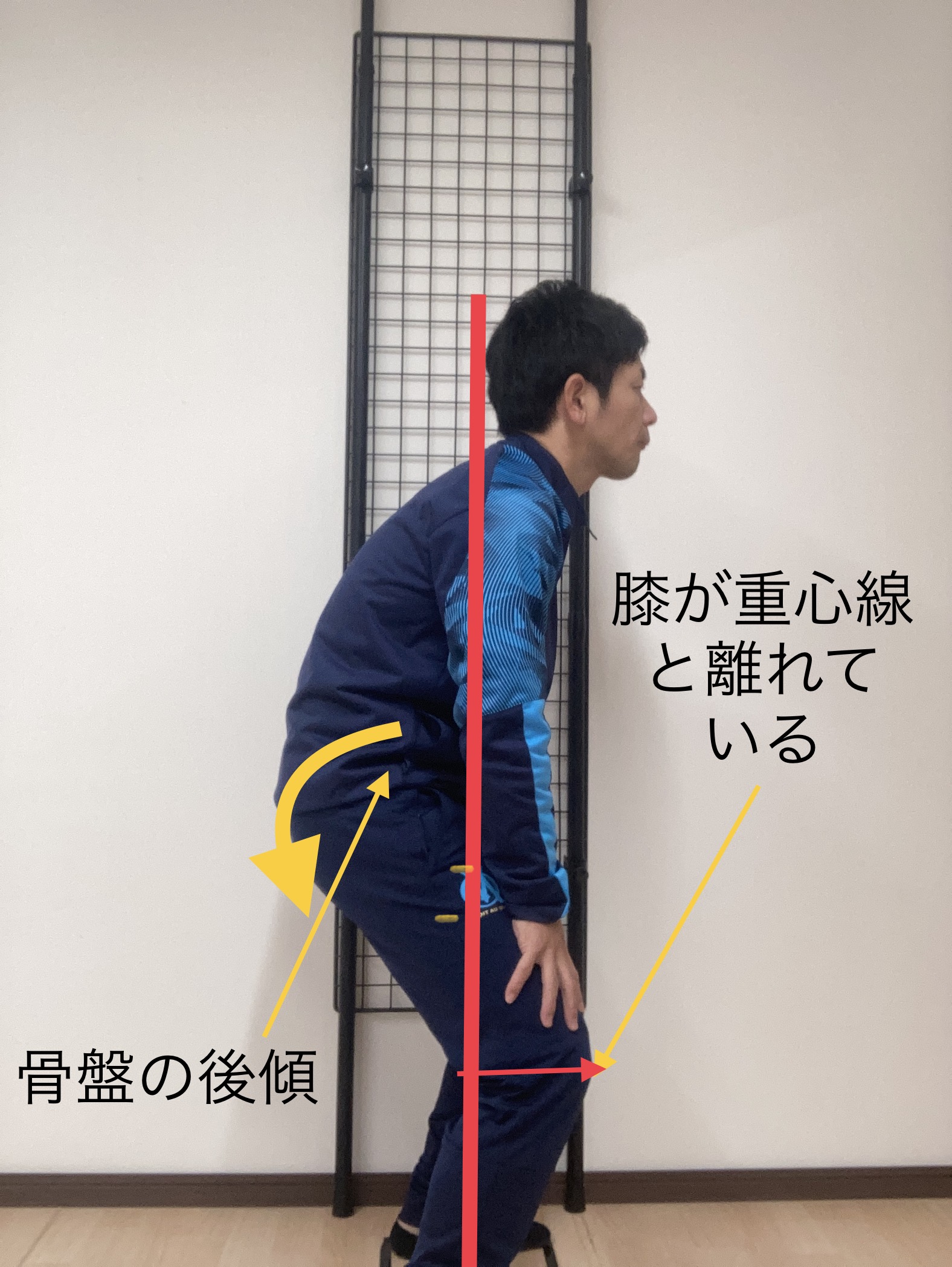

理想のポジション

大切なポイントはいくつもありますが、特に大切な箇所は骨盤と脛(すね)の位置。

・骨盤は前傾

・膝、脛は立てる

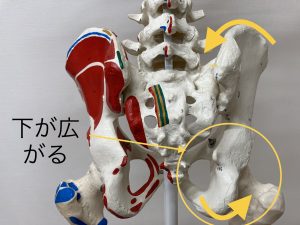

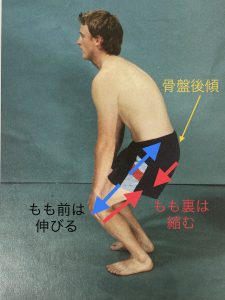

膝を痛める姿勢は真逆です。

・骨盤の後傾

・脛は前方位

何故この姿勢で膝の負担になるのかは重心と筋緊張の関係があります。

このポジションでは

・重心から膝の位置が離れている為、膝の負担になる。

・骨盤の後傾で、筋肉の拮抗作用により膝の前側の緊張が強くなりに負担が掛かりやすくなる。

筋肉は「縮む」より「伸びる」方が負担が掛かる為です。

つまり骨盤の後傾位と膝・脛の位置が変わらない限り、膝の痛みは減らない可能性があります。

ストレッチ、装具、安静の前に使い方を見直すことも大切です。

もちろん他の可能性も幾つか考えられますが、まずは骨盤と脛の位置を意識する事で膝の痛みが軽減する可能性があります。

栄養+睡眠時間の確保→更に◎です。

骨盤の正しい位置は?④~どんな状態なら矯正が必要?~

骨盤の位置は左右対称が良いか??

もちろん左右対称の方が「良い気」はするが、元々骨の形状が違ったら?

今回はどんな状態なら治す必要があるか、報告します。

まずは治す必要がないケース?♂️

・骨の形状が元々違うケース→人間の骨格は左右非対称に出来ています。骨盤の出っ張りに違いがあっても全く問題はありません。

・日常生活上で問題がないが気になるケース→「形」や「大きさ」についても同様、日常生活で問題がなければ大丈夫です。

・高齢の方で姿勢が丸くなってしまったケース→骨の形が変形したので、改善できる可能性は少ないです。

絶対に治す必要なケース?♂️

➀「可動性の問題」

→当院では必ず検査する「左右対称に近い動き」。骨の形が違っても、人間の動きは左右対称に近いと機能障害を起こす可能性が低くなります。

・屈伸

・足を一歩前に出す

・片脚立ち

・側屈

・前屈 後屈

・水平回旋

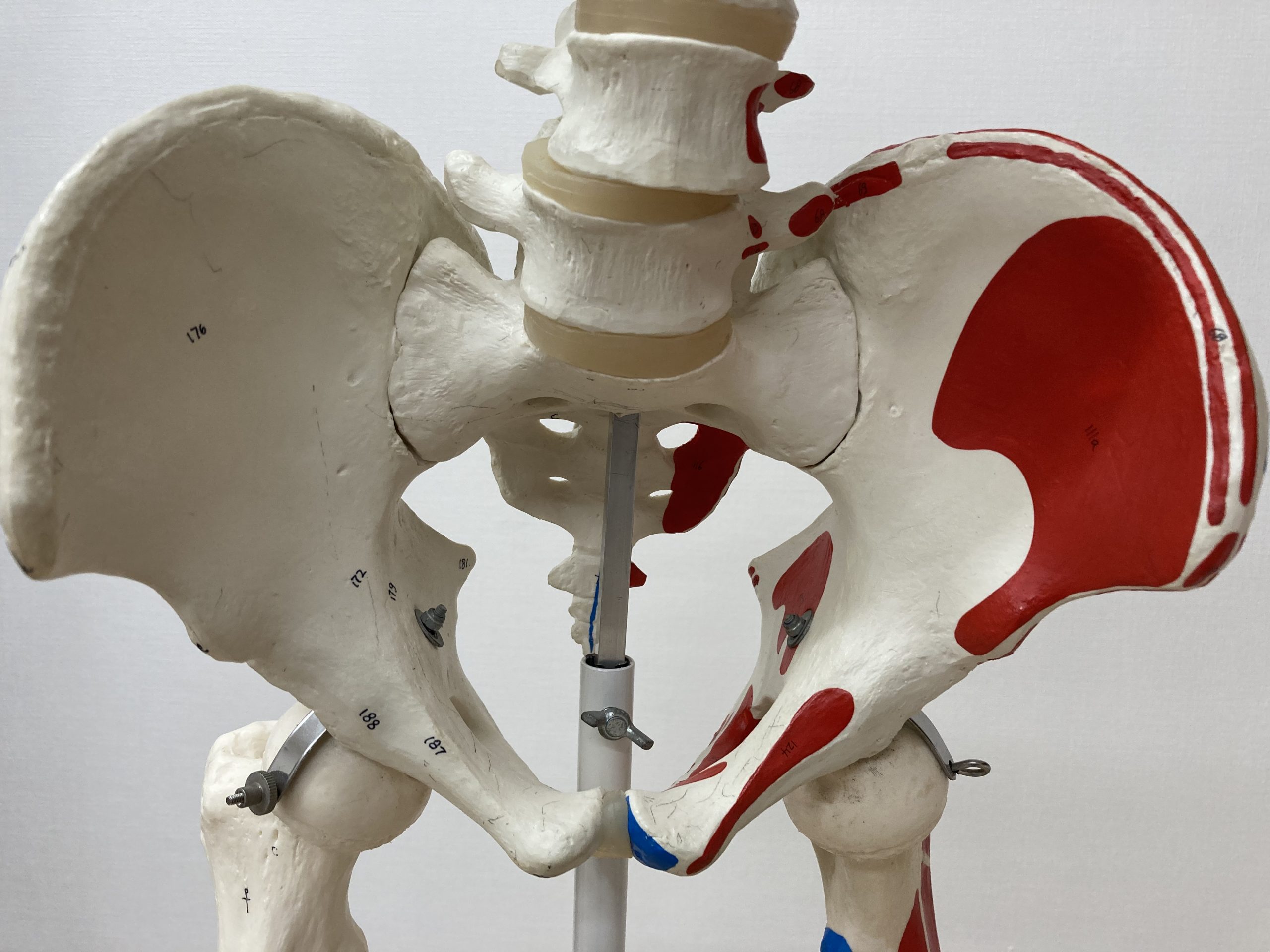

・骨盤の関節(寛骨、仙骨、恥骨)

・背骨の関節

以上の可動性・動きの質が正常か異常か、を検査します。

動きの質が「硬い」ケース→正しい動きが出来る様、調整・矯正を行います。

動きの質が「緩い」ケース→トレーニングを指導します。

②骨盤に関わる機能障害の問題

→筋肉や神経痛、婦人科系、消化器系などの機能障害に対しては、矯正する事で改善が期待出来ます。

当院で対応している骨盤に対しての機能障害

・産後の骨盤矯正→骨盤の開き、ズボンが履けない

・婦人科疾患→逆子、生理痛、不順、排卵痛、不妊、子宮筋腫など

・消化器系→便通(便秘、下痢)、腸下垂、胃痛など

・筋肉、骨格系→外傷(ぎっくり腰、尻もちなど)、歩行障害、腰痛・股関節などの関節痛、足の長さの相違(下肢長差)、スポーツ障害

・神経系→自律神経失調症、脚の痺れ、慢性痛、筋力低下など

…記載すると非常に多くあります。

③日常生活上での癖

→座り方や立ち方に左右非対称の癖がある人は、骨盤の位置が日常的に傾きます。

女の子座り

横座り

・立ち方→片方の足に体重を掛ける、猫背になってしまう、片側に荷物やカバンを持つ

これらは意識する事で改善が期待出来ます。

以上の事から、骨盤矯正が必要なケースは日常生活に支障をきたしている場合です。

人間の体で動きの動点と言われる骨盤、正しい状態・位置に収めることは非常に大事です。

骨盤の正しい位置は?③~食事からの関係~

今回も引き続き骨盤の位置シリーズ第3弾。

食事や栄養面と骨盤の位置は関係することを知っていますか?

普段の食事から、骨格や筋肉にも影響を及ぼすことががあります。

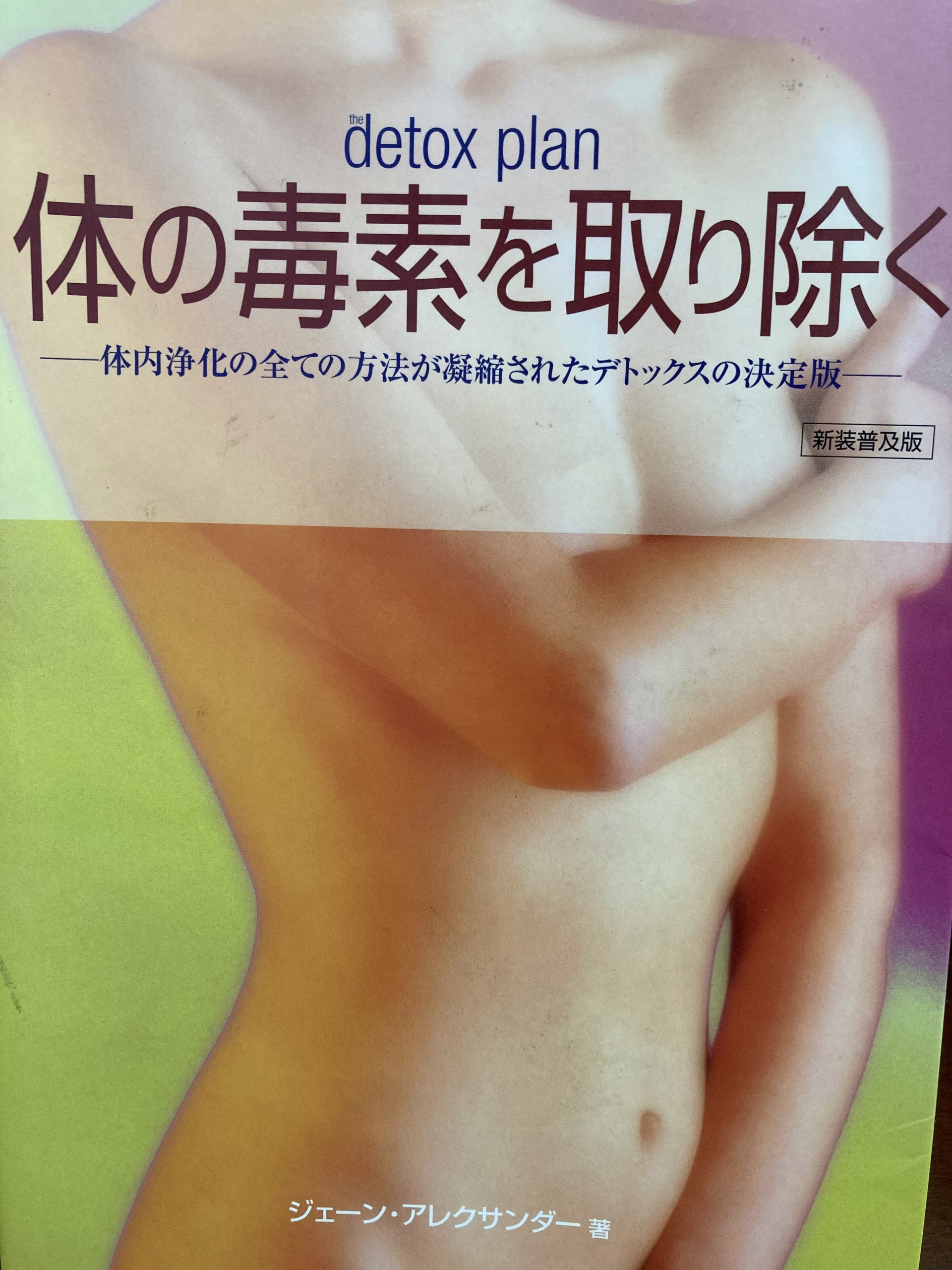

➀毒素からの関係性

「毒素」という人間の体にとって食事から出る必要のない物。

・添加物

・老廃物

・有害化学物質(大型の魚や海産物が含んでいる成分も含む)

知らないうちに毒素が体に溜まってしまう食事を、現代では殆どの家庭で摂取しています。

この毒素は、消化中に胃腸から外に染み出してしまい、筋膜に付着します。

小腸、大腸は骨盤に収まっていることもあり、骨盤周囲の筋膜に毒素が付着する事で緊張してしまう→骨盤の位置関係が変わる可能性があるのです。

特に骨盤の位置関係に非常に関わりのある腸腰筋。背骨と骨盤を支える大事な筋肉ですが、非常に毒素が付着しやすいと言われています。

ぎっくり腰にも多く関わる筋肉の為、意外と食事から腰痛の原因になる方も多いです。

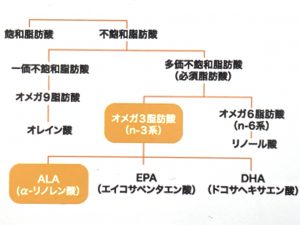

②脂質のバランス

脂質の種類で注意したい点が「摂取の仕方」。

主に体にとって必要な資質は3種類。

オメガ3,6,9です。

これらは体の中で作れるものと作れないものがあり。

オメガ6は比較的摂取している人は多いですが、オメガ3は摂取していない人も多くいます。

脂質のバランスが悪くなることで何が起こるのか?

炎症促進物質が多くなる事で痛みを引き起こす原因となります。

女性に多いむくみ、痛みを感じやすい痛覚過敏など「よくある症状」につながってしまいます。

この問題は単純に脂質のバランスを気をつけるだけで大丈夫。

比較的取れていないオメガ3は

・えごま油

・亜麻仁油

・クルミ

・魚類(マグロ、さけなど)

ポイントは熱しない状態で食べる事。

油はそのままかけて食べるといいですね。

今回の2つのポイントを気をつけるだけで、骨盤の位置が悪くなることが防げるかもしれません。

女性の方は筋力も弱い為、食事から気をつける事で改善できる可能性がある為、是非チャレンジしてみて下さい。