乳幼児 頭の形矯正 〜症例34~ 2ヶ月 男の子 右斜頭

【患者像】

・2ヶ月 男の子

出産時の問題

・なし

症状

・右斜頭

治療期間

・1年

治療回数

・21回

【アンケート】

①当院の治療をどこでお知りになりましたか?

・紹介

②治療を受ける前の頭の形状や身体の症状を教えて下さい

・右がむけない、頭のゆがみ

③現在の頭の形状や身体の状態はいかがですか?

・ほぼ丸くなった、右がむけるようになった

④治療を受けている時、お子様はどんなご様子でしたか?

・嫌がって泣いている時もあれば、大人しくしている時もあった

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします

・少しでも気になる事があったら早めに相談する方が良いと思います。私も思った以上に頭の形が改善されて通って本当に良かったと思いました。

【治療経過】

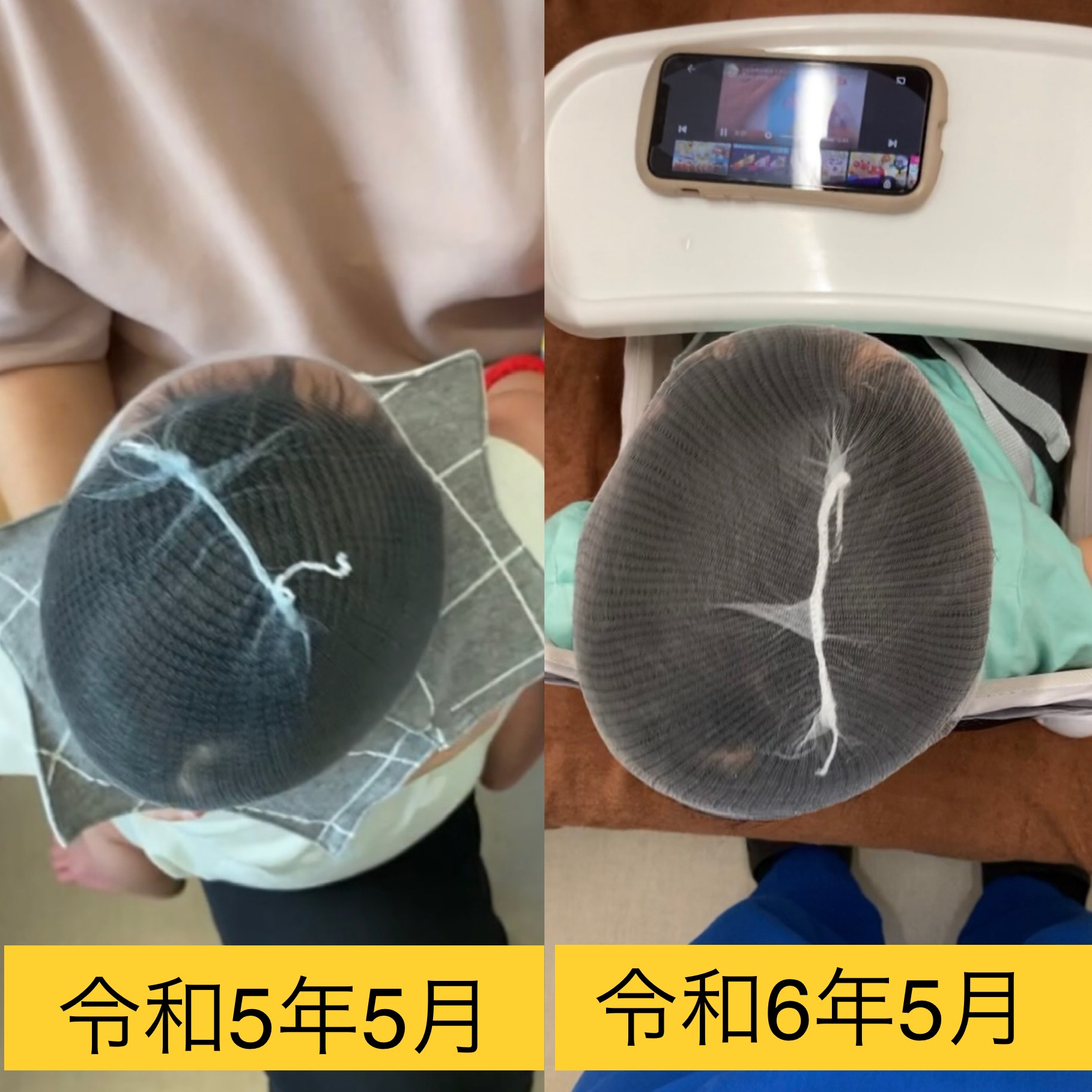

《令和5年5月》

・右頭部が平坦な状態で、左側に押された右斜頭の形状です。

右向き癖から左や上を向かそうとすると怒ってしまい、自宅で治そうとしても出来なくて来院して頂きました。

右側が平らな形状+左側に押し出されている「平行四辺形型」の矯正スタートです。

《令和5年6月》

・治療スタートから一ヶ月、大きな変化は見られません。

《令和5年9月》

・全体が少し右に寄ってきました。まだ後頭部が左にスライドしているような形状が見られます。

《令和6年5月》

治療開始から1年、左右差が分かりづらくなりお母さんが「大満足」との評価を頂きましたので、治療終了とする。

【治療を終えて】

今回の症例は、初めて来院された際に後頭部が完全に左へスライドして平行四辺形のような形状でした。

当初どこまで変化するのが分からない状態が、2カ月の時点で来院して頂き、結果的に左右差が分からない様な形状となり無事卒業が出来ました。

歪みが改善するゴールデンタイムはやはり4カ月以内、更には2カ月からでも全く問題はありません。

乳児の頭の形でお悩みの方は、是非早めにご連絡してお越し下さい。

乳幼児 頭の形矯正 〜症例33~ 3ヶ月 男の子 右斜頭

【患者像】

・3ヶ月 男の子

出産時の問題

・出産まで18時間かかった

症状

・右斜頭

治療期間

・1年

治療回数

・15回

【アンケート】

①当院の治療をどこでお知りになりましたか?

・HPを見つけて、自分(母)が通院している際に相談して知りました。

②治療を受ける前の頭の形状や身体の症状を教えて下さい。

・右向きに向き癖が強く、治そうとしても癖が治せなかった。そのため、右側面が真っ平らの状態でした。

③現在の頭の形状や身体の状態はいかがですか?

・以前の症状が素人目では、全く分からなくなりました。また、同年代の子のママにも「頭の形キレイだね」と言われました。

④治療を受けている時、お子様はどんなご様子でしたか?

・イスに固定されていて動けず泣いてしまうことが多くありましたが、回数を重ねるうちに慣れたようで泣かない時もありました。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします。

・家族でも悩むほどの症状でしたが、正直もっと早く治療を受けていればとすら思うほどの満足度でした。発達やゆがみに関わるからこそ、ぜひ一度相談してみて欲しいです。私も友達が困っていたら、教えたいと思います。

【治療経過】

《令和5年5月》

・右頭部が平坦な状態で、左側に押された右斜頭の形状です。

右の向き癖が強く、自宅で治そうとしても出来なくて来院して頂きました。

右側が『平らな』形状でのスタートです。

《令和5年11月》

・治療開始から半年、少しづつ右側が丸くなってきている様子が分かります。

《令和6年5月》

治療開始から1年、随分と歪みが分かりにくくなってきており、ご家族も満足している様子から、治療終了とする。

【治療を終えて】

今回の症例は、初めて来院された際に随分歪みが分かる形状でした。

治療スタートする時期が3ヶ月からで、まだ変化がよく見られる時期に来てくれたのが幸いだったケースです。

歪みが改善するゴールデンタイムはやはり4ヶ月以内が望ましいと思われます。

乳児の頭の形でお悩みの方は、是非早めにお越し下さい。

5月6日 営業について

5月6日(祝)から営業致します。宜しくお願い致します。

生理痛の改善症例報告~ 【35歳・腹痛と頭痛も併発する生理痛】

今回の症例報告は、生理痛が改善してから再発していないケースです。

【主訴】

・生理痛の訴えは「腹痛」と「頭痛」を併発

・20代から生理痛が始まる

【治療期間】

・R4年11月スタート 月に1回来院

・現在は定期的にメンテナンス

【オステオパシー検査・治療】

①骨盤周囲痛

②両脚外側部の筋緊張

③子宮周囲の可動性低下

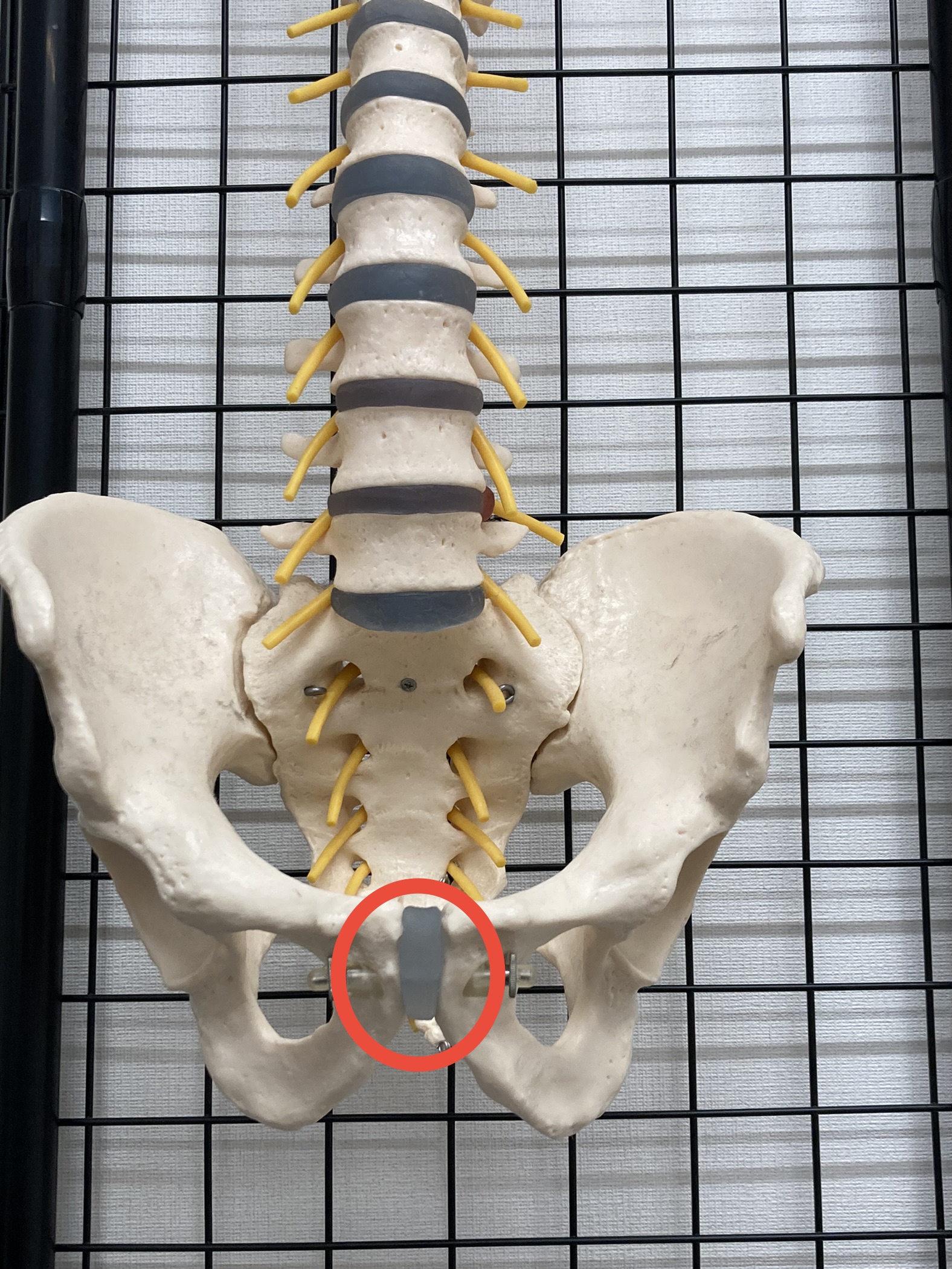

➀骨盤周囲痛

・子宮や卵巣に問題があると、骨盤周囲に特定の痛みが見られる。

今回のケースは下図の赤丸で囲っている箇所に痛みを訴えていた。

この箇所は、生殖器の慢性的なストレスから起こる症状であり、皮膚や筋肉、骨膜を含めた体表に腫れの様な症状を引き起こしてしまう事がある。

これは神経リンパ反射という考え方で、内臓障害が体の特定の箇所に腫れ(大きな範囲から、小さな点の様なしこりもあり)を伴う結果、痛みが出現することが分かっている。

痛みのある箇所はリンパの腫れであり、体表⇒内臓を治療する事でリンパの腫れを解放する事が出来る。

治療後に腫れが解消すると、いわゆる「老廃物を除去した」状態となる為、下痢の症状等見られることもある。

②脚(太もも)の外側の筋緊張

・この箇所は外側広筋、大殿筋、腸脛靭帯で構成されており、➀の神経リンパ反射の考え方では胃腸や生殖器と関連する。

大抵この箇所は、自覚症状を訴える方はほとんど見られないが、骨盤の位置を正す安定機能にも関わる為大事な治療ポイントとなる。

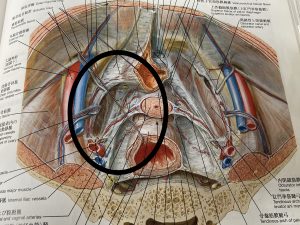

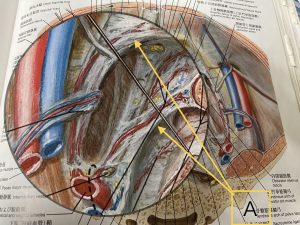

③子宮周囲の可動性低下

・子宮の周囲には様々な靭帯や筋膜の様な支持組織があり、子宮を支えている。

日常生活上で骨盤に対しての負担や、食事によって子宮周囲の組織を緊張させることが見られる。

例を挙げると以下の組織がある。

①子宮仙骨靭帯

②子宮円索

③子宮広間膜

・中央にある子宮は、➀、②、③の支持組織によって支えられている。

上図の様に黒丸で囲った箇所には臓器を支える膜があり、ここは細かな神経や血管が存在する。

これらの組織が緊張する事で、血行不良や神経が圧迫される状態、子宮の位置が変わる事で子宮自体の機能低下等の症状が発生、その結果月経不順や炎症が毎月発生しやすくなってしまうことが考えられる。

以上の状態を踏まえて治療を月に1回程度、行う。

令和6年、3月時点で以前訴えがあった「頭痛、腹痛、生理痛」いずれも症状の改善が見られて、日常生活にも支障が無くなってきた。

女性の人生に関わる生理痛はオステオパシー治療で改善します。お悩みの方は一度御相談ください。

乳幼児 頭の形矯正 〜症例32~ 5ヶ月 男の子 ヘルメット治療推奨のケース

【患者像】

・5ヶ月 男の子

・斜頭のレベルが強く、ヘルメット治療を推奨される

・右向き癖あり

出産時の問題

・無し

症状

・右斜頭

・絶壁

治療期間

・1年半

治療回数

・27回

【アンケート】

①当院の治療をどこでお知りになりましたか?

・ネット検索をして、HP、インスタも見ました。

②治療を受ける前の頭の形状や身体の症状を教えて下さい

・右後頭部がへこんで全体的にたて長でした。寝返りする頃だったのですが、片方しか出来ない状況でした。

③現在の頭の形状や身体の状態はいかがですか?

・パッと見では分からない位よくなりました。

・寝返りはどちらも出来るようになり、以降特に気になることはないです。

④治療を受けている時、お子様はどんなご様子でしたか?

・初めは少し触るので大泣きでしたが、今はほとんど嫌がらず受けれるようになりました。

子どもの状況にあわせて体勢をかえてもらえます。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします

・色々と相談に乗って下さる先生なので、一度話してみると勇気がでると思います。

私は通うことができてよかったです☺︎

【治療経過】

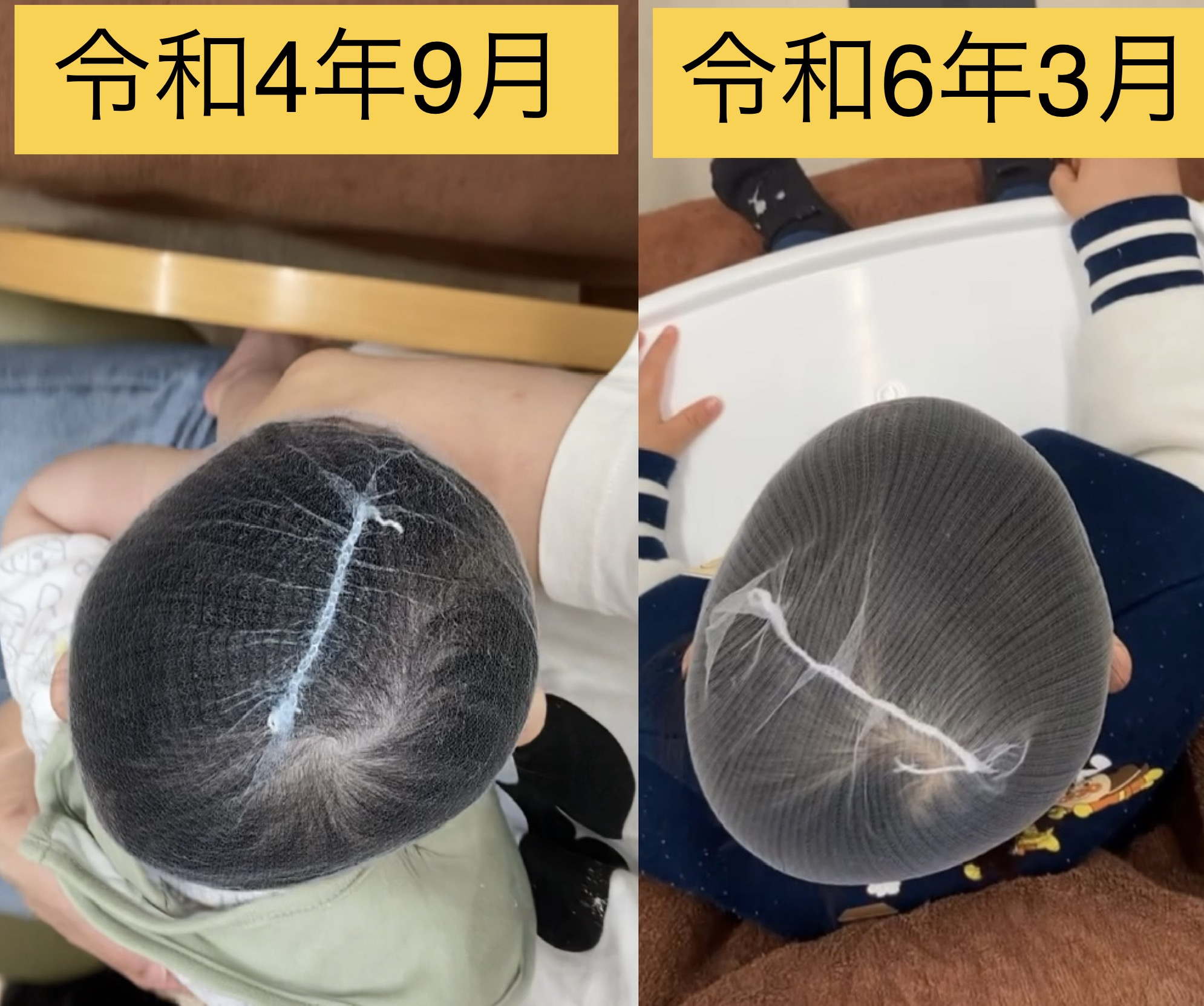

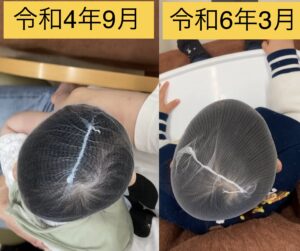

《令和4年9月》

・右頭部が平坦な状態で、左側に押された右斜頭の形状です。

右の向き癖が習慣となり左を向かないため、歪みのレベルが高く病院ではヘルメット治療を推奨されていました。

家族での検討した結果、当院での頭蓋治療を選択して治療スタートです。

《令和5年8月》

・治療開始から1年、左後頭部がバランスよく丸くなってきていますが、まだ右後頭部の平坦な形状は見られています。

《令和6年3月》

治療開始から1年半、見た目も分かりにくくなってきてご家族も満足している様子から、治療終了とする。

【今回の症例経過について】

今回の症例はヘルメット治療を推奨されたが、頭蓋治療を1年半かけて終了したケースです。

回数も随分と掛かりましたが、お母さんが「徐々に変化している」様子が感じて頂き、当初1年で終了する予定が半年延長して月に一度治療を行いました。

時間を掛ける事が出来れば、徐々に変わる事が分かった症例です。

歪みのレベルや年齢でも変化の個人差はありますが、ヘルメット治療をするか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

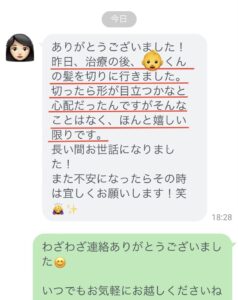

卒業後に初めての美容院に行かれた後、メールを頂きました。

この様なご家族のお悩みも解決出来て良かったです。