赤ちゃんの吐き戻しのメカニズム①

当院に来院される赤ちゃんの症状で「吐き戻し」をするケースは珍しくありません。

成長過程で徐々に軽減する、と考えられてもいますが

・沢山吐き戻しする

・頻度が多く、中々減らない

等悩まれている親御様も多く見えます。

実は吐き戻しの改善方法の一つ、身体の構造や機能に対して治療するオステオパシー治療で、吐き戻しの改善する可能性があります。

今回はそんな治療の考え方について報告します。

【吐き戻しについての一般的な見解】

胃が未熟なため逆流を起こしやすいと考えられています。

よく見られる「ヨーグルト状」の吐き戻しは一度、胃までミルクや母乳が運ばれて、消化中に何らかの影響で吐き戻したと考えられます。

3ヶ月を目処に、吐き戻しが改善するケースが多いです。

【吐き戻しの原因】

①食道と胃の接合部分が発達途中なため、おっぱいやミルクが食道に逆流しやすい。

②授乳時に空気を飲み込みやすく、げっぷと一緒に吐いてしまう。

③満腹中枢が未熟で、母乳やミルクを飲み過ぎてしまう。これは過飲症候群といって必要以上に母乳をあげ続けてしまい、赤ちゃんは与えられた分を全部飲んでしまいます。その結果、飲み過ぎ状態になり、吐き戻してしまいます。

【頭と首の関係】

ここからは構造と機能の関係です。

頭蓋骨の底面に頚静脈孔(けいじょうみゃくこう)という空間があり、ここから胃や腸に繋がる迷走神経が出ています。

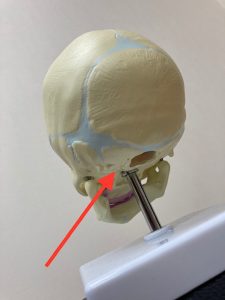

➀乳幼児の後頭部を後方、底面から見た写真。ここに頚静脈孔がある。

・赤矢印が頚静脈孔 ここから胃や腸に繋がる迷走神経が出ています。

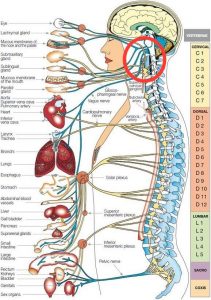

②迷走神経の走行図。こんな形で多くの箇所に神経線維を送っています。

赤丸の箇所が頚静脈孔で、ここから迷走神経が出る。

迷走神経は胃や腸等消化器、心臓や肺など循環器にも繋がる。

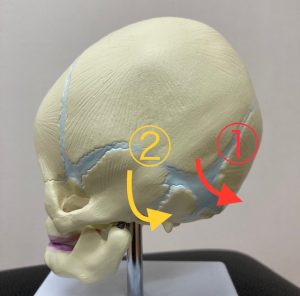

絶壁の症状は

・片側は平担

・逆側が突出

このパターンが多い。

実は突出した側は

側頭骨の位置により頚静脈孔が狭くなる為、迷走神経を圧迫してしまいます。

・青→は絶壁 赤→は突出側

①後頭骨に引っ張られて、②側頭骨は

底面に牽引される、結果的に頚静脈孔

が圧迫される形となる。

迷走神経が圧迫されることは次の事が考えられます。

・神経が常時過敏な状態となり、正常な伝達能力が妨害されてしまい、胃が過敏な状態となります。

その結果、吐き戻しをしやすい状態へ繋がってしまいます。

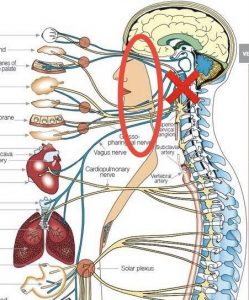

・赤の✖が制限を受けている場所だとすると、〇で囲った箇所の迷走神経に

伝達不良が起こり、胃腸の問題の一つ「吐き戻し」に繋がります。

【治療について】

治療の考え方は 後頭骨と側頭骨の空間を広げる刺激が大切。

つまり、後頭部の突出も併せて改善する事が吐き戻しの改善に繋がります

・赤線は後頭骨と側頭骨の縫合面。

黄色の矢印の方向に広げる事がポイントとなります。

【予防法】

・抱っこや抱っこ紐で寝ている際の首の位置に注意する。

この様な首の位置は頚椎を圧迫してしまい、吐き戻しの原因となります。

?️の「のけぞり」や?️の「寝る姿勢」は基本的にNG?♂️。

首の位置と吐き戻しは関係がある為、赤ちゃんの首の位置は注意してみましょう。

当院の治療法「オステオパシー」について

明けましておめでとうございます、本年も皆様の身体のサポートを精一杯対応させて頂きます?

2022年、直ぐにオリンピックが始まりますね。アスリートのビックイベント、応援?しています。

今年の報告、第一弾は「オステオパシー」についてです。

【オステオパシーとは?】

西蓮堂整骨院はオステオパシーという治療法を主に選択しています。

名前を聞いた事は少ないかもしれませんが、欧米では非常にポピュラーな治療で国家資格にもなっています。

オステオパシーの優れた点は出産から亡くなるまで人生において身体のケアが出来る事。

出生時は赤ちゃん?、母体に負担が掛かったお母さん??の治療

スポーツをしている幅広い世代⚽️

仕事で同じ動作が多くなる社会人??

関節痛に悩む高齢者世代?

人生のどんな時でも快適に過ごすサポートが出来ます。

主となる治療の考え方は骨を中心に適度な「圧」を加える事で機能回復を促すこと。

骨以外にも

・筋肉

・靭帯

・神経

・血管

・リンパ液

これらの組織に適度な刺激を加えて回復を促します。

【どんな見立てなのか?】

一般的な整形外科、マッサージ、接骨院ではここまで細かく診てくれる事はなかなか存在しません。

腰痛がある方が→病院に行って「骨に異常がないから」と言われて湿布や飲み薬で終わる、そんな事は日常茶飯事です。

筋肉が硬いから柔らかくしましょう→揉んでと終わりです。

じつは他に原因があるのでは??

そこでオステオパシーの考え方が役に立ってきます。

①脚回りの張りが腰痛の原因?

②食べ物や生理痛関係でお腹の負荷から腰痛もあり。

③普段の座り方は大丈夫?姿勢からチェック。

④腰の痛みは背中の上の骨から来るパターンもあり。

⑤骨盤や背骨の僅かな関節の硬さはないか?

⑥背中の筋肉が弱ってる?トレーニングが必要か?

以上に挙げた項目を診て治療するだけでも、回復出来る可能性を高める事が出来ます。

実際にオリンピックやW杯にもオステオパシーが出来るスタッフが国によっては滞在します。

https://seiren-do.com/casestudy/2021/08/01/身体のメンテナンスとは?➀身体の繋がりを診て/

それだけ世界では認められた治療法として確立されています。

【今年の目標】

私自身も今年は更に自己研鑽をして、より良い治療が提供出来る事を目標にして参ります。

それでは、皆様が良い状態で一年が過ごせる様に心から願っています。

また今年も宜しくお願い致します。

冷え性について

12月は冷え性についてブログを報告しました。参考にしてみてください

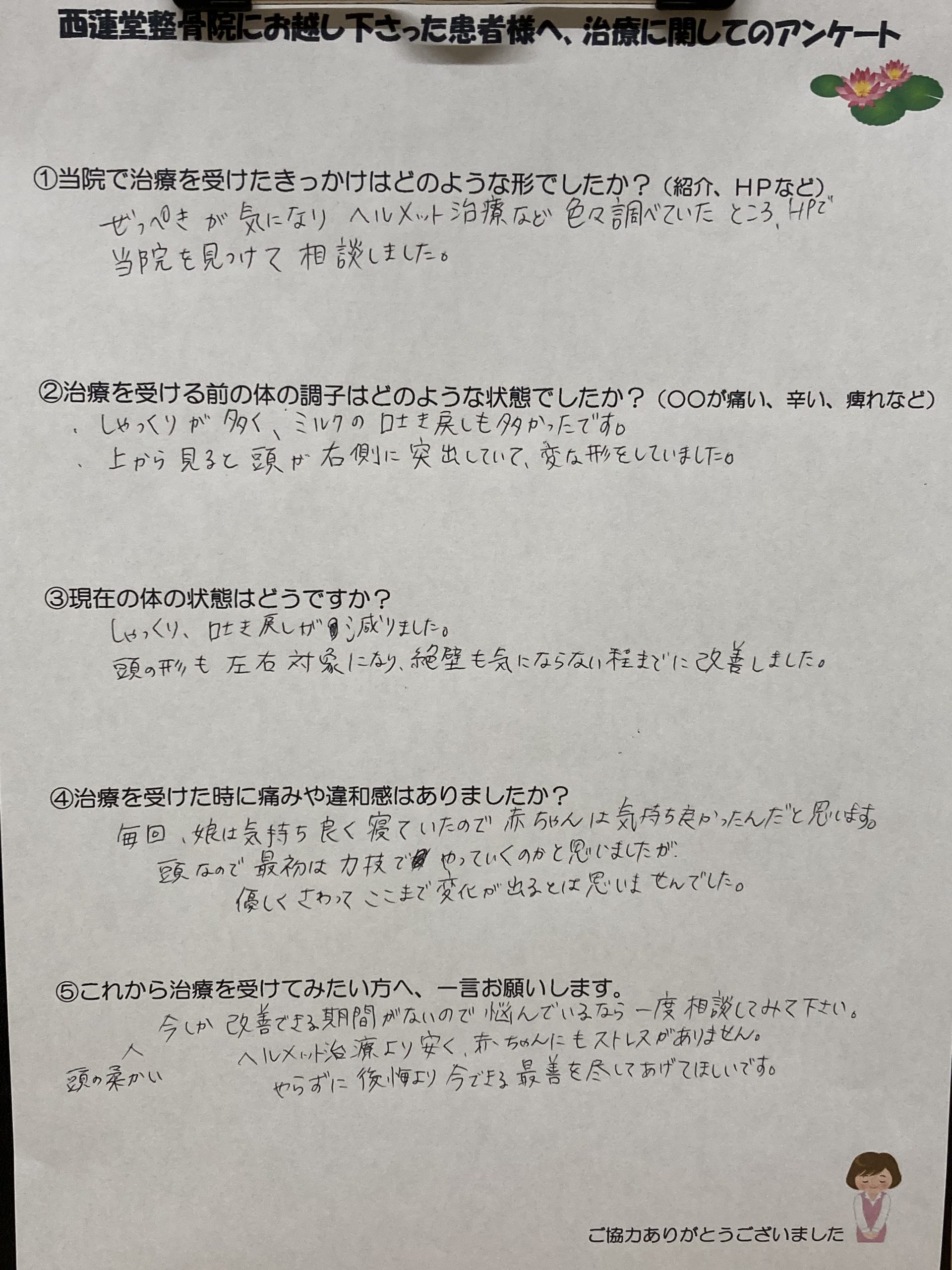

乳幼児の頭の矯正 ~症例2 0歳の女の子 絶壁のパターン 卒業報告

以前ブログにあげた女の子が先日卒業しました。?

https://seiren-do.com/casestudy/2021/10/15/赤ちゃんの頭の形は変化します%E3%80%80①0歳の女の子%E3%80%80/

・治療期間 6ヶ月

・治療回数 9回

お母さんからのアンケート報告です?

①当院を知ったきっかけはどのような形でしたか?

絶壁が気になり、ヘルメット治療等色々調べていたところ、HPで当院を見つけて相談しました。

②治療を受ける前の体の調子はどの様な状態でしたか?

しゃっくりが多く、ミルクの吐き戻しも多かったです。

上から見ると頭が右側に突出していて、変な形になっていました。

③現在の体の状態はどうですか?

しゃっくり、吐き戻しが減りました。

頭の形も左右対称になり、絶壁も気にならない程までに改善しました。

④治療を受けた時に痛みや違和感はありましたか?

毎回娘は気持ちよく寝ていたので、赤ちゃんは気持ちよかったんだと思います。

頭なので最初は力技でやってくのかと思いましたが、優しく触ってここまで変化が出るとは思いませんでした。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします。

頭の柔らかい今しか出来る期間がないので、悩んでいるなら一度相談してみてください。

ヘルメット治療より安く、赤ちゃんにもストレスがありません。

やらずに後悔より、今出来る最善を尽くして欲しいです。

今回の症例報告で嬉しかった事は3つあります。

・ヘルメット治療より安く結果が出せた事

・赤ちゃんのストレスが少ない状態で治療が出来た事

・半年間で無事終了した事

これからもこの3つの点を目標にしながら、1人でも多くの乳幼児の頭の形を変える事が出来る治療を目指していきます。

治療前の6月時点の様子 右に突出しています。

治療終了後の12月の様子 殆ど左右対称になりました。

年末年始のお休みのお知らせ

年内は31日の午前中まで行います。

年始は1月6日から開始します。

宜しくお願い致します。