冷え性の予防法④〜痛みと冷えの関係と解決法

冷え性特集第4弾、今回は「冷えと痛み」についての報告です。

「冷えると痛みが出る」

「冬になると毎年ギックリ腰になる」

整骨院にはそんな症状を訴えて来院される患者様が見えます。

冷える=寒い→痛くなる?

実は、意外かもしれませんが寒さ(気温)と冷え性は関係が無い事が分かっています。

もしかしたら冷え症の方は更に冷えるかもしれませんが、直接の原因ではありません。

ブログでも紹介した通り、ほとんどの冷え性の人は血管の問題が関係しています。

そこで冷えと痛みの原因の可能性が高い血管と痛みについて情報をシェアします。

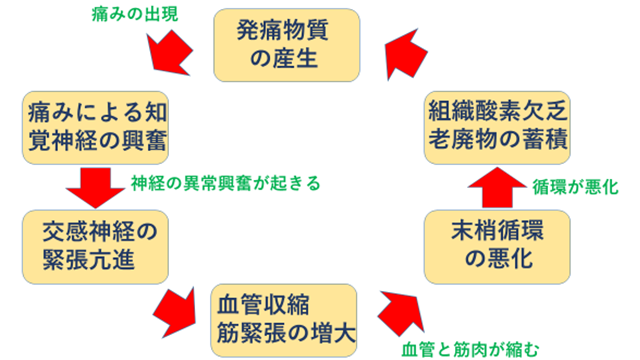

【痛みの発痛物質とは?】

痛みの原因となる物質「発痛物質」は、血流が悪化しても作られます。

たとえば緊張や不安などで自律神経の一部、交感神経の興奮が続くと、

①血管を収縮させ血流が悪化

②硬直した筋肉が末梢神経を圧迫・損傷

③溜まった老廃物質が神経を刺激

④発痛物質を生成させる

以上の流れとなります。

また、寒くなると筋肉が緊張して硬くなります。

元々痛みがある箇所は、この図式が当てはまる可能性が高いです。

【血管と痛みの種類】

冷え症の関係から痛みにつながるケース、血液を流す循環組織によってタイプが変わります。

主に「動脈性」、「静脈性」、「水分 リンパ性」の3つです。

①動脈性の冷え

手や足先などに十分な酸素や栄養が届かないため、痛みを発生させる発痛物質が産生され痛みを増強させます。

痛み”や“冷え”を感じている方でもしかしたら、血管の老化「動脈硬化」が進行しているかもしれません。実は30代からかなりの人の血管で軽い動脈硬化が始まっており、進行すると心筋梗塞や脳梗塞につながる恐れもあるのです。

これは悪玉と呼ばれるLDLコレステロールが身体の動脈壁に入りやすく、血管の内側に沈着するとプラークと呼ばれるコブのようなものを作ります。これが動脈硬化です。

https://m.youtube.com/watch?v=o85Rx_BnT58

②静脈性の冷え

手や足先からなかなか静脈血が流れず、老廃物だらけの血液が循環することになり、上記同様に発痛物質が産生されます。

③水分・リンパによる冷え

水分が循環不良により組織の浮腫が起こるため、狭いところがより狭くなり、痛みを生じやすくします。

いわゆる「むくみ」の状態です。

注意すべき点は水分の「過剰摂取」。

一般的には1日に摂取する水分量は1〜2リットルが望ましいと言われています。

しかし冷え性の方が無理をして飲んでしまうと、血行不良から水分が流れず滞ってしまい、身体が浮腫む浮腫となり結果冷えに繋がります。

普段動かない方は特に注意が必要です。

【痛みに対してNG】

・湿布

湿布には非ステロイド性抗炎症薬と言われる、炎症を抑える成分が含まれています。

抗炎症作用の一貫として血管が収縮します。

つまり、非ステロイド性抗炎症薬は、炎症を抑え、血管を収縮させることで腫れをひかせ、熱感を抑えていくわけです。

湿布の効能は、怪我をして一時的に貼るので有れば効きます!!

痛みの原因が冷え=血管の問題なら血管を拡張しなければいけない為、湿布をすると逆に収縮して痛みの原因になるかもしれないです。

慢性痛、腰痛や肩こりには湿布を年間貼っている方も見えますが、血管の作用を考えると効果がないことは明白です。

【まとめ】

今回冷え性について自分なりに調べた結果、一番良い方法は軽めの運動を継続して行う事と分かりました。

根本治療とはなりませんが、やはり血管の拡張させる事しか改善方法はありません。

その他、食事・ストレスを溜めない・マッサージ・入浴等有りますが、結局「血管の拡張」にたどり着きます。

冷え症で運動嫌いの方…本気で治したかったら軽めのウォーキングでも結構です。

継続して取り組んでみましょう?♂️

冷え性の予防法③~内臓から温めて血液循環を促す

前回までお伝えした冷え性の予防対策は、筋肉を増やすことや血管を伸ばすストレッチについてを伝えました。

今回は少し視点を変えて「内臓」と冷えの関係についてお伝えします。

【内臓と冷えの関係】

・お腹は血液の宝庫

内臓を含む腹部全体の血液量は身体全体の7割を占めると言われています。身体全体にいきわたる血液がほとんど腹部に集中しています。

身体を温める為には腹部の血液循環を活性化する事が必要です。

・自律神経との関係

ストレスを感じると、誰でも自律神経のバランスを崩しやすくなります。自律神経は、内臓や血管、体温などからだの環境を整える神経であり、リラックス状態で優位になる「副交感神経」と、緊張状態で優位となる「交感神経」の2つがバランスを保って、体の機能を調節しています。

しかし、ストレス過多の状態が続くと「交感神経」優位の状態が長くなり、体は緊張しっぱなし。末梢血管も収縮を続けて血行不良を招き、冷えた状態を招きます。その結果、内臓に血液を集めることができず、内臓が冷えてしまいます。

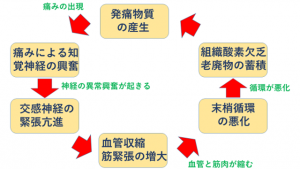

・ホルモンバランスと血液

女性は、月経、出産、閉経といったライフステージでの変化があり、ホルモンのバランスが乱れやすい傾向にあります。ホルモンバランスが乱れると、体温調整をしている自律神経が影響を受けて、血液の循環が悪くなり冷え性になりやすいのです。

人によって感じ方はさまざまですが、「生理中は体が冷えやすい」「冷えにより生理痛がひどくなる」という方もいます。また、女性ホルモンの量がぐんと減る更年期には、冷えがひどくなるという方が多くなります。

【内臓に対しての対処法】

自律神経を整える=身体の負担を軽減させる事に繋がります。

治療で出来る事、セルフケアで出来る事は以下の通りです。

・オステオパシー治療

自律神経に対しての治療法では

・骨や筋肉に対して直接刺激を加えて自律神経を安定させる効果があります。

オステオパシーの考え方はこちら?♂️

→https://seiren-do.com/osteopathy/

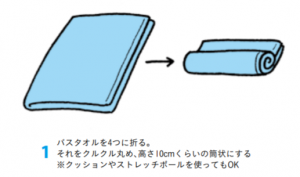

・自宅で出来る対処法

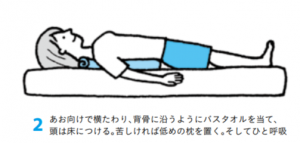

①バスタオルを使った背骨の緊張を緩和する。

バスタオルを丸めて背中にあてがって寝る+深呼吸をすると更にGOOD‼

②足裏のマッサージ

足裏のマッサージを定期的にする事で内臓の血液循環を促す効果が期待されています。

ポイントは時間をかける事、じっくりと揉むことが良い効果を出してくれます。

(図を見ると決められた場所がありますが、満遍なく押す事で充分です。)

・長時間のウォーキング

冷え性を抱えている方は、「運動不足」の方が多く見られます。

ふだんあまり歩かない方や体力の弱い方はまず10分程度から歩き始めて、徐々に目標時間を長くしていきます。数カ月で10〜20分と歩けるようになったら、今度は速度を上げて筋肉をしっかり使う歩き方に変えていきます。徐々に今の体力に見合った歩き方をして楽しく無理なく続けることが効果を上げるポイントです。

これらの対策を継続して行うことが非常に大切です。

是非チャレンジしてみて下さい。

冷え性改善策は今回で3つ目、次回は最終回で「冷え性と痛み」の関係を報告します。

冷え性の予防法②ストレッチで「血管」を伸ばす

今回は冷え予防対策第二弾。

前回お伝えした筋肉との関係で、冷えと筋肉量が関係している事が判明しています。

実は他にも筋肉と冷え症は関係があり、筋肉を含めた身体を柔らかくする事が冷え性の改善策として考えられています。

その手法はストレッチです。

ストレッチといえば身体を柔らかくする、そんなイメージありませんか?

実は血管も筋肉で構成されている為、ストレッチをすると血管も柔らかくなり、血管の弾力性が改善します。

【ストレッチで血管を伸ばす】

血管年齢はご存じでしょうか?

血管の硬さと詰まり具合を専門の機械で測定します。 両手足に機械をつけ、5分程度で検査ができます。

血圧計のように最初強く締まり、その後緩む、また締まるを何回か繰り返します。

血管年齢検査は動脈の弾力性、狭くて流れの悪いところの有無、つまり動脈硬化症のスクリーニング検査になります。

以下の話はある女性の体験です。

ヨガ講師の女性(冷え性あり)が行きつけのクリニックで血管年齢を検査をしたところ、実年齢よりも高い数値が出てしまいました。

血管の硬さが関係しているかもしれないと言われ、硬い体を軟らかくするストレッチを開始しました。

3ヶ月間ストレッチを続けてみた結果、なんと冷え性が緩和してきて、クリニックで再度血管年齢を図った際に血管年齢も下がっていたのです。

「冷え症の人はもしかしたら血管が硬いかも、つまり身体を軟らかくしたら冷え症も良くなるのではないか?」という、素朴な疑問から実際にヨガの生徒さんたちの冷え症の方に3週間試してもらったところ、全員の冷え症が改善し、さらに血管も若返ったんです。

以上の様に

血管の硬さ=体の硬さ=血管年齢の関係性は成り立つことが判明したケースもあります。

【ストレッチするポイント】

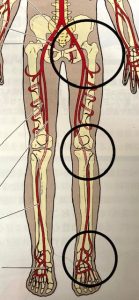

下半身に目を向けるポイントは、関節が曲がる箇所です。

赤丸の中には大きく分けて

・股関節

・膝関節

・足関節

この3箇所が曲がる箇所に血管は走行しています。

(膝は後方を走行)

この関節付近を走行する血管をイメージしてストレッチすることが大切です。

・股関節

https://www.youtube.com/watch?v=UYaqy4GVh0U

・膝関節

https://www.youtube.com/watch?v=phvFWqZNzyw&t=34s

・足首

https://www.youtube.com/watch?v=rTRb86XEtw8

まずは1日10分程度でも継続してみて下さい。

筋トレ+ストレッチで冷え性の改善に繋がるかもしれません。

3ヶ月続いた足首のケガの痛みは「関節の位置」が関係する。~20代男性 スポーツ外傷~

患者様 20代 男性

症状 3ヶ月続いた足首の痛み

治療期間 1ヶ月

治療回数 8回

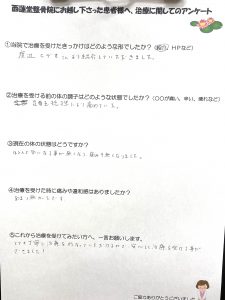

①当院を知ったきっかけはどのような形でしたか?

・友達の紹介

②治療を受ける前の体の調子はどの様な状態でしたか?

・足首を捻挫で痛めた

③現在の体の状態はどうですか?

・ほとんど気になる事が無くなり、痛みも無くなりました。

④治療を受けた時に痛みや違和感はありましたか?

・あまりなかったです。

⑤これから治療を受けてみたい方へ、一言お願いします。

・とても丁寧な治療を行なっていただけるので、安心して治療を受ける事ができました!

今回のケースは、スケボー?で転倒した際に右足首を負傷して3ヶ月治らなかった症状。

スケボー中に着地した際、脚を内側に捻って負傷して痛みが全然引かない状態。

仕事にも歩行中に痛みを伴う事もあり、当院のスタッフに紹介されて来院してくれました。

【訴えの内容】

①歩行時痛

②しゃがむと足首が痛い(内側と外側)

今回は、足首を内側に捻る内反捻挫。

そもそもなぜ3ヶ月も痛みが続いたのか??

・考察

⇒元々関節は「適切な位置」が決められており、靭帯が支える役割をします。

しかし強い衝撃が加わることで一瞬のうちに関節に対して「ずれる」方向に力が働き、その状態で関節が固まってしまうが起こる場合があります。

すると靭帯は骨の位置が悪い状態で固まっている為常に伸張性の刺激が加わり続ける為、痛みが発生します。

その結果、回復せずに常時痛みがある状態となります。

このような機能や構造が変性された形を体性機能障害(ソマティックディスファンクション、以下SD)と言います。

SDは障害を取り除かない限り、機能回復=痛みの回復はしません。今回の症状に対してもそのケースが考えられました。

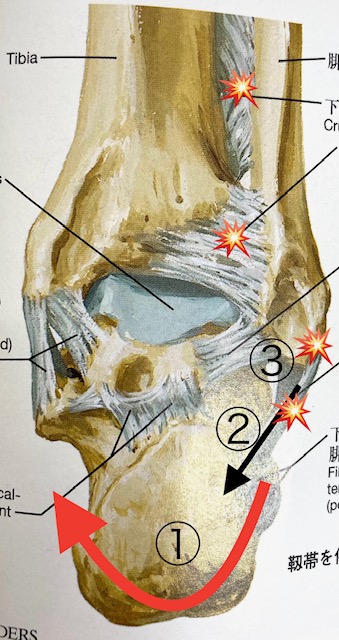

足首の捻挫は診るべき点は多く、特に内反捻挫では前距腓靭帯損傷、距骨下関節の位置がずれてしまうケースが多いです。

【前距腓靭帯損傷】

・前距腓靭帯⇒足首の外側を守ってくれる腓骨と足の動きに大きく関わる距骨を結ぶ靭帯。

【距骨下関節の位置異常】

足首の内側から見た図 距骨と踵の間にある関節「距骨下関節」

拡大図 踵の骨の上に載っている距骨との関節です。

外から内側に衝撃が加わると踵が捻れて、距骨下関節は内側に固まったままのケースも多く見られます。

このような場合は、距骨の位置を正すケアをしないと痛みが変わらない状態が続きます。

例) 右足首の捻挫で踵が内側に固まった状態

①踵が内側に固まった状態が続く

⇓

②靭帯が内側に伸張され続ける

⇓

③靭帯や骨、筋肉に対して痛みが発生した状態が続いてしまう。

今回は

・距骨下関節⇒足首の位置関係の修正

・前距腓靭帯⇒靭帯にケア

・距骨上部の骨⇒超音波にて熱を加える

以上の3点の考え方を中心に治療

今回は治療開始から痛みの症状が徐々に軽減して無事1ヶ月でほとんど完治しました。

スポーツでは、普段の日常生活より強い衝撃が加わるケースが多く見られます。

関節の位置は一瞬の衝撃により適切でない位置のまま固まる事もある為、早めの処置が必要です。

「冷え症」の予防法①〜筋トレをしてサルコリピンを増やす

最近急に寒くなってきましたね、気付けば12月、あと残り今年も1ヶ月です☝️

寒くなってくると困る事が起きます、女性の天敵「冷え性」です。

・服を沢山着る…でもコートを着ると肩がこる。

・布団で靴下を2,3枚重ねて履く…けど温まらない。

結局何をすればよいのか??

そこで今月は女性に多くみられる「冷え症」についてお伝えします。

【冷え症の原因は?】

冷え症とは血液の流れが悪い為に毛細血管へ温かい血液が流れず、血管が収縮し手足などが冷えてしまう状態のことです。

気温とは関係なく体が温まらないので、真夏!?であっても冷え症の症状は出ます。

冷えの原因は主に毛細血管、血管、筋肉量が関わっています。

・毛細血管との関係

血管は、体中に張り巡らされています。そのうちの99パーセントが、太い血管から枝分かれした毛細血管です。

毛細血管は細いため、血流が滞ったり詰まったりすると末端まで血液が届かず、冷えを感じやすくなります。

また、毛細血管は加齢と共に血管そのものの数が減ることが、近年の研究から分かっています。その数は20歳をピークになり、60歳以上では20歳の時の約60%にまで減少します。

加齢により冷える原因には、毛細血管の数が減っていくことや、筋肉量が減って熱を産生できなくなることなどが関係しているのです。

・血液の減少

女性は子宮や卵巣などの臓器が月経の影響で、腹部の血流が悪くなります。また月経時に血液が減るため、熱を伝える血液が体の末端まで届きません。

また衣類の締めつけや寒い場所でのスカートなどの薄着は、体を冷やしてしまいます。これは衣類での締め付けが血管を圧迫して血流を悪くする為、結果的に冷え症の原因となります。

・筋肉量が少ない

女性は男性に比べ筋肉が少なく、また付きにくくなっています。そのため熱を作る力が弱いのです。

また脂肪が多く付きやすくなっており、脂肪は一度冷えると温まりにくい性質を持っている為、冷えの原因となります。

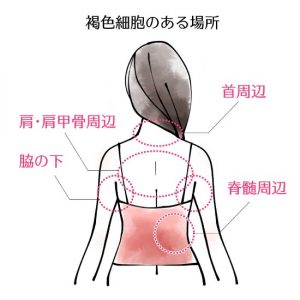

【褐色脂肪よりも大事なサルコリピン】

冷えを解消する為には熱を産生する事、熱を産生する大事な要素として昔は「褐色脂肪」と言われていました。

この図を見る限り上半身や腕を動かす事が熱を産生する可能性が高いと考えられます。

熱を産生する為に必要と言われていた褐色脂肪、実はここ数年それよりも大切なある成分が関わっていると分かってきました。

サルコリピンです。

サルコリピンとは筋肉の中にあるタンパク質で、発見されたのは2012年。

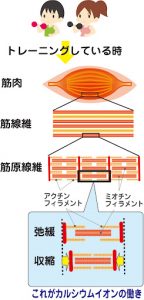

少し難しい説明ですが、筋肉の中にはカルシウムを蓄積している筋小胞体という袋があります。

脳からの指令でカルシウムが筋小胞体から放出されるとアクチンとミオシンという筋肉の最小単位の細胞が収縮し、筋肉が動く仕組みになっています。

サルコリピンはこのカルシウムの放出に作用して熱を作り出し、エネルギーを無駄遣いすることが分かったのです。(つまりエネルギーを無駄に使ってくれるという事)

・マウス?の実験より考察

マウスのある実験で分かった事があります。

手術によって、正常のネズミから褐色脂肪だけを取り除き、それを同じく4℃の部屋に入れてみると、特に大きな問題は起こりませんでした。褐色脂肪がなくても、筋肉がしっかり熱を作り、身体の中心部の温度は下がらないのです。

しかし、褐色脂肪を残しておいてもサルコリピンが作れないネズミの場合は、どんどん体温が下がっていきます。

低温の環境では褐色脂肪があり・無しでも温度は変わらなかったことに対して、サルコリピンが無いマウスは体温が下がったという結果が出ました。

つまり、寒冷時の体温調節はサルコリピンが行っているということです。

こうした実験から、寒い環境のなかでしっかり体温を作れる能力は、褐色脂肪ではなく筋肉こそがメイン。そして、筋肉が熱を生み出す原動力がサルコリピンである、ということがわかりました。

運動で褐色脂肪細胞を増やしてサルコリピンの働きで体温を上げれば脂肪はどんどん無駄遣いされて太りにくくなるというわけです。

【サルコリピンは筋トレでUP】

・筋力強化にてサルコリピンは活性化

サルコリピンは筋肉の中にあり、その全体量は筋肉の量に比例すると考えていいでしょう。

筋肉量が増えれば熱を産生して身体を温める力が自動的に高まり、筋肉の減少は熱を作る能力の減退を意味するので、寒さに弱くなってくる。

冷え性で困っている人は筋トレをすることで改善される可能性が高い、ということになるわけです。

・どんなトレーニングが良いのか?

特別「これが良い!」といったメニューではなく、全身に刺激を加えると良いです。

~自宅で出来るトレーニング~

上半身⇒腕立て伏せ

https://www.youtube.com/watch?v=JDc-xApip7k

体幹⇒背筋強化

https://www.youtube.com/watch?v=mUl4gocyEfk

下半身⇒スクワット

https://www.youtube.com/watch?v=xGnfPpjki34

この3つからでも全然問題はありません。

ただ…一番難しい事は継続すること。

一番簡単なようで一番難しいです…。

もし自宅が無理なら、ジムに通う事のもOK。

冷え性でお悩みの方、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?