顎関節症について〜頭蓋治療から考える〜

患者様 10代 男性

症状 顎関節症

治療期間 1ヶ月

治療回数 4回

顎関節症とは??

→顎関節症は、顎関節やあごを動かしている咀嚼筋(そしゃくきん)の痛み、顎関節雑音(音が鳴る)、開口障害あるいは顎運動異常を主要症候とする障害をとりまとめた病名です。

当院では現在(令和3年4月)3例治療中でその中の一例を紹介します。

中学生男子で、左顎関節が急に痛くなり当院に来院される。

原因は分からず、口を開けると顎に痛みとガクッと音が出る状態。

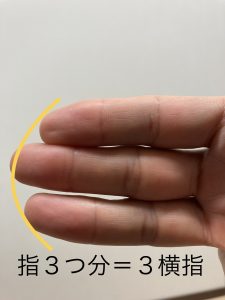

そもそも口はどれくらいの大きさが空いたら良いのか?

患者様自身の指サイズ、約3横指と言われています。

この3横指サイズが入らないと正常の範囲と判断出来ません。

当院でのアプローチ

①顎関節周囲のケア

・顎関節を動かす4つの咀嚼筋

これらの顎を開けたり閉める役割の筋肉が正常に機能しているかを確認します。

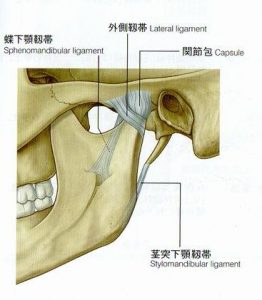

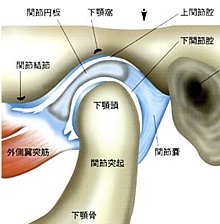

・顎関節を支える靭帯と軟骨

顎を支える関節

更に奥には軟骨である「関節円板」があり、クッションみたいな役割がある。

ここに負担が掛かると顎が引っかかった様な感触もある。

・下顎骨(かがくこつ)の底部の筋肉

顎を下から支える筋肉。

噛み癖や姿勢によって過度の緊張が発生してしまい、顎の位置関係に負担を及ぼしてしまいます。

・下顎骨を収める側頭骨との位置関係

側頭骨にある関節面に下顎骨が収まるが、側頭骨は首の位置や圧迫される事で、様々な症状を引き起こします。

→https://seiren-do.com/casestudy/2021/04/17/突発性難聴は頭蓋骨のケアで変わる可能性あり〜/

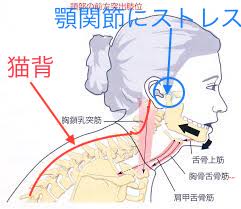

②姿勢チェック←猫背多し

猫背→下顎骨が顎関節を圧迫→靭帯や軟骨に負荷が掛かり関節炎になる可能性あり。

姿勢の悪さから顎に負担が来るケースもあるから姿勢の矯正も併せて検査、治療をします。

③咀嚼筋のトレーニング

開口障害→口が開きにくいパターンは咀嚼筋の緊張を緩める治療をします。

しかし筋肉の緊張が強いせいで、奥深い靭帯が弱化→弱っている可能性もある為、筋緊張を取り除いてから、関節に負荷を掛けるトレーニングも行います。

セルフケアとしては、口を開けた時に自分の手で押さえて抵抗運動をします。

筋肉の長さが変わらないトレーニング(等尺性収縮)で関節に伸張性の負担を掛けて靭帯にストレスを加えるトレーニング法です。

これらのアプローチで1ヶ月程で改善、一旦終了。

顎関節症は放置してなかなか改善しないケース多い為、どんなパターンか判断して治療する事をお勧めします。

突発性難聴は頭蓋骨のケアで変わる可能性あり〜

患者様 40代 男性

症状 突発性難聴

治療期間 1週間

治療回数 1回

当院の患者様で急に右耳が聞こえにくくなり、行った病院で「突発性難聴」と診断、更に「ストレスから来る」と言われた。

突発性難聴とは??

厚労省の見解→

突然、耳の聞こえが悪くなり、耳鳴りやめまいなどを伴う原因不明の疾患です。40~60歳代の働き盛りに多くみられ、ストレスや過労、睡眠不足、糖尿病などがあると起こりやすいことがわかっています。聴力を回復させるには、早めに治療を開始することが重要です。

この様に記載されています。

突発性難聴=ストレス

このイメージが多い症状ですが、実は耳の症状に対しての治療は幾つかあります。

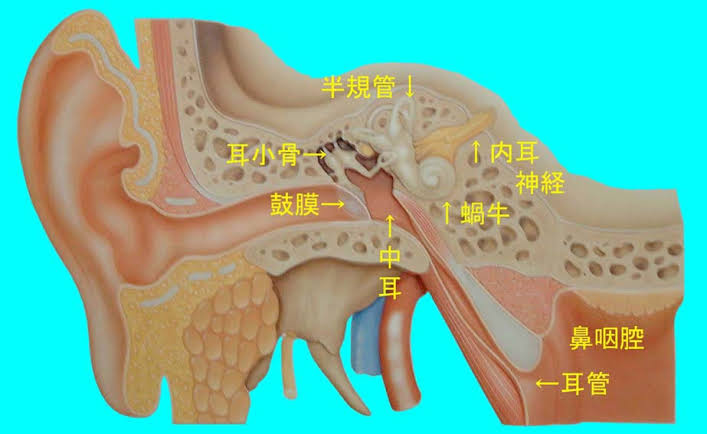

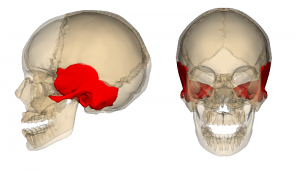

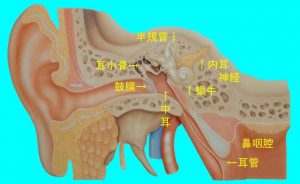

①頭の横にある側頭骨から推測

赤色が側頭骨

側頭骨には

・リンパ経路→めまいの原因

・耳管(エウスタキー管)→耳鳴りの原因

これらの構造が含まれています。

特に「耳管」に何らかの負担が掛かると耳鳴りの原因になってしまう事がある。

では負担になる原因は何か?

一つは姿勢が原因のパターン。

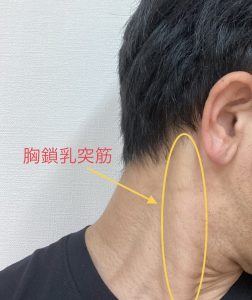

鎖骨から側頭骨に繋がる胸鎖乳突筋。

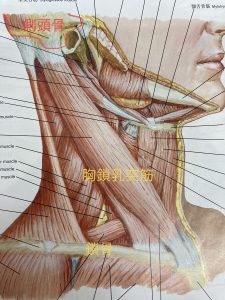

解剖図

実際の筋肉は首を回旋+傾けると出現!

この筋肉が過剰に緊張してしまう姿勢の一つ、頬杖や手を顔にをついて寝そべる姿勢はかなり首に負担が掛かります。

例えばこのソファに寝そべる姿勢

①手を当てている箇所はまさに「側頭骨」を圧迫している!!

②首を右に傾けたまま支えている

これらの姿勢から以下の図式が考えられる。

骨を圧迫→側頭骨の周りの筋肉に負荷が掛かり、更に骨同士の縫合を圧迫する事で硬くなる結果、縫合の隙間から出る血管や神経を圧迫する事で循環不良や伝達障害を引き起こす。

筋肉の緊張→筋膜の過緊張が起こる。側頭骨の周囲に付着する筋膜の緊張が伸張性の刺激を加える事で痛みに敏感になる。

骨の圧迫+筋肉の緊張=側頭骨の機能障害

つまりソファに長時間(個人差あり!)寝そべって顔に手をついたままの姿勢が、耳鳴りの原因になるかもしれません。

この患者様には

・側頭骨と鎖骨周囲の筋膜リリース

・頭蓋リズムの調整

・頸静脈孔の開放

以上の治療にて終了。

翌日には徐々に軽減して、当院の治療(一回)と病院での点滴で様子を見た結果、一週間経過してからの来院では全く問題ないとの事で治療終了。

この患者様は、発症してから翌日に来院されて早期治療で対応出来た為、直ぐに回復した可能性が考えられます。

しかし突発性難聴は回復出来る可能性は決して高くない為、早期治療で改善を図る事をお勧めします。

頭の歪み〜斜頭についてをUPしました。

4月から頭の歪みについてお伝えしていきます。

当院には頭の形が気になるお子様が多数ご来院しています。

少しでも参考にしてみて下さい。

頭蓋骨の歪みについて~小児の歪みは成長の妨げになります。

頭蓋骨の歪みは実際にどれくらい歪んでいるのか?

今回は頭蓋骨の歪みについての報告です。

まずは頭蓋骨の位置について。

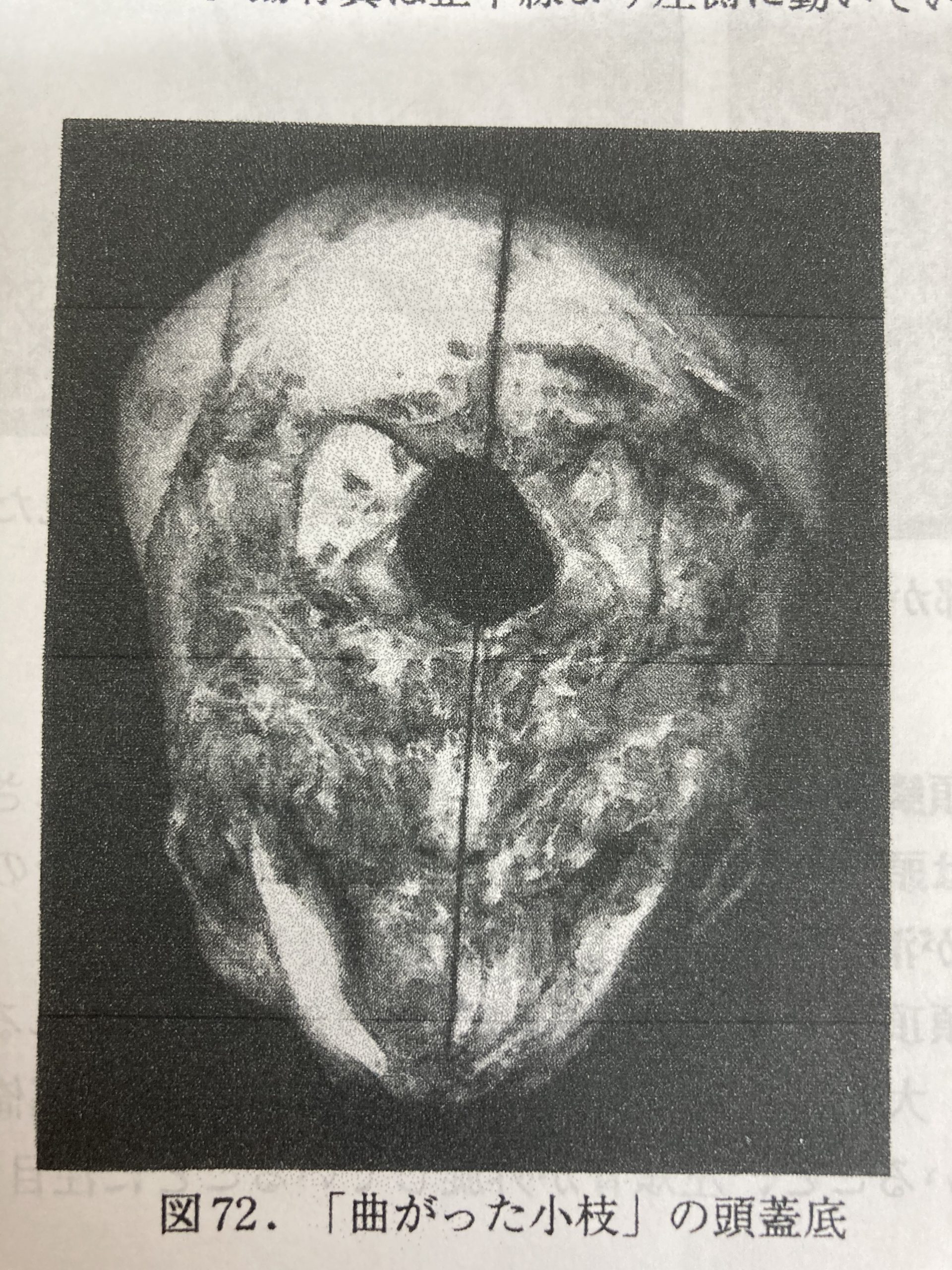

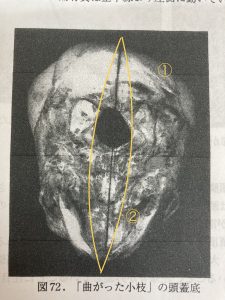

これは頭の底から見た、頭蓋骨の写真です。

実際の歪んだ頭蓋骨です。

①→右の後頭骨(首と繋がる箇所)が後方から押されて左前にめり込むように変形します。

②頭蓋骨の真ん中のラインが斜めになる、つまり傾いた状態になる。

乳児の頭は特に柔かく、寝る向きによって変形してしまう事も珍しくありません。

いつも同じ向きで寝てしまうと、いわゆる絶壁状態になりかねます。

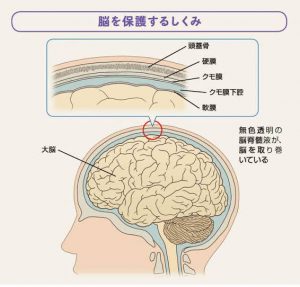

さらに、この様に押されてしまい頭の変形が見られたまま成長すると、頭蓋骨の中に脳を守る「髄膜」に影響があります。

髄膜とは、硬膜・軟膜・くも膜の3つを総称した脳や神経を守る膜。

特に1番外側にある硬膜、これが様々な歪みに関わると言われています。

これらの髄膜の中を脳の栄養分、脳脊髄液が流れており、脳脊髄液の大切な循環路でもあります。

この髄膜の外側にある「硬膜」は頭蓋骨の内側と密着しています。

→硬膜と頭蓋骨は密着、頭蓋骨の変形すると硬膜は変形、歪んでしまう。

→硬膜を含めた髄膜は神経を包む膜、つまり髄膜の負担は神経症状を引き起こす為、様々な負担が掛かる可能性あり!???

頭蓋骨の中の膜はこんなイメージです。

明らかな左右非対称の為、歪んだまま成長してしまいます。

幼児では次の症状が見られます。

・不眠

・イライラ

・正常な成長の妨げ

・耳、鼻、喉の問題

・アレルギー

・迷走神経症候群

様々な症状を引き起こしてしまう「頭の変形」は早目の矯正が必要です。

乳幼児の頭蓋の形状は注意してみてみましょう☝️

当院での治療実績➀子供の斜頭について

乳幼児の頭の矯正 ~症例1 4歳の男の子 斜頭のパターン

オステオパシー教育の中で「頭蓋骨」の治療法があります。

頭蓋骨は15種類、23個の骨がパズルのような形で噛み合って構成されます。

子どもの頭の形を悩まれている多い症例は「斜頭症」、特に後ろが傾いている症状です。

今回の症例です。

5歳 男の子

メールの問い合わせから治療をスタートした患者様です。

<治療前>

右後頭部の凹みが分かります。

<治療後>

右の後頭部が少し膨らみます。

頭蓋骨の治療は、あくまでも「成長の妨げをしない」意味合いの為、期間を掛けてゆっくりと治療をします。

この患者様は1ヶ月に1度のペースで治療をしています。

もし子どもの頭の形が気になっている、もしくはお悩みの方は一度御相談ください。

子どもの時に頭の矯正する事で、様々な改善症例が見られます。

次回はもう少し詳しく頭蓋治療について報告します。